VELATE: LA VERA ORIGINE DELLA MADONNA DEL “PASSIN” E LE SCOMPARSE CASCINE RAMPINA E TAMBURINA

VELATE TRA LO SCIAGURATO EGIDIO E I BELGIOJOSO, SECONDA PARTE

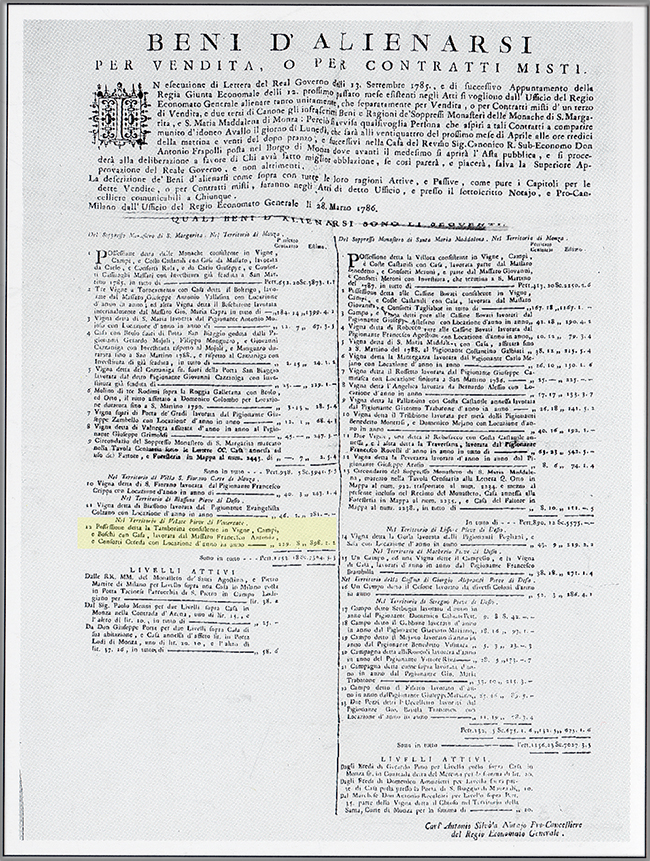

Proseguiamo il racconto degli avvenimenti che hanno segnato Velate, in quell’arco di tempo che abbiamo indicato “Tra lo sciagurato Egidio e i Belgiojoso”. E’ il momento di ritornare ancora una volta alla discendenza dell’Osio, per fare luce su una località mai descritta compiutamente come ora, grazie a documenti d’archivio. Parliamo della Rampina, che con le dovute cautele, potrebbe in qualche modo alzare il “velo” sullo scomparso toponimo di “Veladello”. Solo un attimo ed eccoci alla ancora più sorprendente vicenda della Tamburina, collocata nella sua posizione originale, ci permette di conoscere la vera genesi del “Passin”. Luogo carico di leggenda su cui si è ricamato a lungo, senza essere nell’opportunità di storicizzarlo. L’arrivo delle RR. MM. del monastero di Santa Margherita, la loro permanenza per oltre 100 anni sino alla soppressione dell’ordine ad opera di Giuseppe II, con la successiva “alienazione” della cascina, la lunga vicenda processuale che vide contrapporsi le monache al nobile Parravicino, per finire con la curiosa “traslazione”, dell’edificio stesso. Insomma ancora tante sorprese, che aspettano solo la vostra attenzione.

LA SCOMPARSA CASCINA RAMPINA

La presenza degli Osio, oltre alle generiche e perdute nel tempo, indicazioni che legano l’origine del nome della vicina Usmate, alla famiglia Osio, messe in discussione da alcuni documenti d’epoca, in cui abbiamo la possibilità di vedere elencati di seguito sia il nome che in antico aveva Usmate, sia quello della famiglia Osio, dove la distinta grafia tra i due nomi, allontana l’ipotesi accennata. Per inciso il documento citato è un atto notarile che proviene dal fondo pergamene di Santo Stefano in Vimercate, la data è l’8 Gennaio 1356, si parla di un affitto di terreni ed il luogo è così indicato: “in terra e loci di Uximate, ubi dicitur ad pratum de Oxiis”. (Nota) Dunque, chiusa questa parentesi, abbiamo una prima precisa documentazione che certifica legami tra il territorio di Velate e Giampaolo Osio, padre dell’omonimo, amante della monaca di Monza, risalente al 1570. Per una presenza stabile, quella di Teodoro, fratello dello sciagurato Egidio, dobbiamo andare più avanti nel tempo, quando è accertata nello stato d’anime del 1605. In effetti negli “stato d’anime” precedenti, che risalgono agli anni 1575 e 1597, troviamo elencate le proprietà degli Osio, sono una casa nel centro del paese e la Cascina Rampina. Le stesse non risultano abitate dai proprietari, ma consegnate in affitto. Nella documentazione di cui abbiamo fatto cenno, attinente la prima presenza della famiglia Osio, si ha notizia che il prete Gio Pietro Brianza, canonico prebendato nella Collegiata di S. Giovanni Battista di Monza, a seguito della ricognizione livellaria, (un inventario, molto spesso fatto sul campo), rogata dal notaio Agostino Abbiate di Milano, è titolare di un livello per generici beni nel territorio di Velate, lo stesso risulta a carico di Gio. Paolo Osio che, prima sorpresa, è entrato in possesso di tali beni come erede testamentario di Caterina Marliani, e paga un affitto annuo di lire 7,10.

I “BRAVI” DI VELATE

Un legame di parentela, lega forse, i Marliani agli Osio. Abbiamo accennato, nel post passato, alle due famiglie, quando per anni saranno in disputa con la parrocchia che esigeva la restituzione di beni da loro detenuti, senza che fossero pagati i dovuti canoni. Quello che invece trapela, da alcuni documenti relativi al fondo famiglie, alla cartella 131, conservata presso l’Archivio di Stato relativa agli Osio, svela un rapporto tra i Marliani e gli Osio tutt’altro che idilliaco e parentale. Raccontiamo la vicenda curiosa è particolare, non certo desueta a quei tempi. L’eredità di Caterina Marliani, è nelle mani dell’Osio nel 1570, anche se dobbiamo pensare che fosse nelle sue disponibilità da prima. Questo possesso, o meglio i problemi legati a ciò spinge l’Osio padre, Gio: Paolo seniore a rivolgersi alle massime autorità del ducato di Milano. Data 15 Maggio 1569 il “supplicante” Osio, dichiara che a seguito dei beni ricevuti in eredità, tra cui una possessione nel luogo di “Vella”, senz’altro la Rampina, si trova nell’emergenza di fronteggiare dei “locali” che cercano d’impedire che lui possa godere dei beni avuti. La sorpresa è la scoperta dei figuri, gente d’alto rango, questa la descrizione che troviamo nella supplica: “..nel qual loco habitano un Ludovico de Mariani, (abbiamo una conferma, già sottolineata dal Magni, dell’esistenza di una o due distinte dinastie, senza per altro giungere ad una posizione certa. Parliamo di Mariani e Marliani. Nel documento mentre la Caterina dell’eredità è indicata come Marliani, il Ludovico risulta fare di cognome Mariani.) qual’ha quatro figlioli, quali fano il capo de parte, gli habita ancora un’altro Aurelio e fratelli de Albricyi quali sono richi e potenti, cugini di detti Mariani hanno fatto una comuna contro il supplicante e si sono deliberati di no voler chel supplicante goda di detti beni” ecco dunque che ci spiega la ribalderia dei nostri velatesi, “…detti Marliani (eccoci ricaduti, Mariani o Marliani?) et Albricyi tengono gran comitiva de bravi et massime di bergamaschi banditi ni detto loco di Velate” che sono soliti fare atti di vandalismo alla proprietà dell’Osio, come tagliare alberi, distruggere una pezzo di bosco, sradicare una vite, quando poi passano alle minacce più pesanti, come tendere imboscate, impedendo il passaggio dell’Osio o peggio ancora dando bastonate ai massari e fattori dello stesso. Finora nessun giudice chiamato in causa, sia a Milano che a Vimercate, vista la protervia dei Mariani, ha tutelato l’Osio, che spesso ha visto ribaltato il giudizio, finendo per essere accusato a sua volta. In questa situazione l’Osio aveva poi deciso di dirigersi al Senato per avere giustizia. L’iniziativa aveva ulteriormente “scaldato” i nobili Mariani e Albricy. Questo il seguito del racconto: “Mandorno certi Bergamaschi banditi armati con arme d’aste et archabugi per amazare il supplicante ni casa sua et così gli sparorno un archabusata, et restò ferito ni una mano de uno quadretto che era ni detto archabuso et se non era agiutato dai suoi era amazato”. A distanza di secoli, oggi come allora, la giustizia tarda ad intervenire ed il nostro Osio sempre più preoccupato, chiede che si dia mandato al vicario affinché raccolga le informazioni necessarie e riferisca al Senato, ponendo quest’ultimo nella condizione di prendere gli auspicati provvedimenti. L’Osio conclude: “...accio chel supplicante possa viver sicuro, et questo atteso che detta Mariani sono homicidiali come appar per publici processi. Il che si spera.” L’Osio dunque, figura essere vittima di tanta protervia. Che le cose potessero, nel breve volgere di un paio d’anni, ribaltarsi di punto in bianco, non risulta poi tanto improbabile.

Le istanze al Senato di Milano datate 1569 e 1572 inoltrate, rispettivamente da Gio. Paolo Osio padre, e dai fratelli Albrizzi

Altro documento 12 Settembre 1572, e sorpresa, l’agnello si è trasformato in lupo. E’ la volta degli Abrizi che si rivolgono al Senato ed ecco che Lucio Albrizio e Aurelio fratelli, che abitano in Milano lamentano della violenza dell’Osio e dei suoi bravi, tanto che ricordano: “da esso Osio et soj bravy sono stati feriti a morte doj de essi fratelli”. La situazione dunque è degenerata, mostrando ancora una volta se fosse necessario, il “modus vivendi” nel cinquecento nel ducato di Milano. Gli Albrizi continuano, dichiarando il pericolo continuo a cui vanno incontro, girando sia per Milano che altrove, e nonostante abbiamo fatto arrestare ben 15 bravi dell’Osio, la persecuzione non accenna a diminuire, anzi! Visti i tempi, non domandano certo interventi di giudizio da parte delle autorità, ma chiedono l’autorizzazione a portarsi armati quando sono per le strade, estendendo tale privilegio a due servitori per ognuno dei fratelli, affinché possano difendersi adeguatamente: “...facultà de portar qualunque sorta d’arme si diffensive come offensive eccetto li archebugi da rota a tutte l’ore et per tutte le parti del presente dominio de Milano”. In questa ambiguità, nel riconoscere i buoni e i cattivi, non dobbiamo comunque dimenticare la fama che ha accompagnato gli Osio. Il Gio. Paolo seniore che abbiamo narrato, era stato un uomo d’arme al servizio di compagnie di ventura, uomo dunque non certo mite e sottomesso, le notizie poi raccolte sulla sua dinastia, parlano di un fratello di nome Alessandro, che trova morte violenta, nel 1602. Uno scritto di Luigi Zerbi dato alle stampe nel 1895 dal titolo “L’Egidio dei promessi sposi, nella famiglia e nella storia”, attraverso documenti consultati dall’autore, afferma che il delitto sia stato attribuito a Teodoro, fratello di Gianpaolo, che avrebbe compiuto l’omicidio per impossessarsi al più presto, dell’eredità dello zio. Tale Alessandro, con possedimenti a Milano, precisamente alla Vallazza, fuori da Porta Orientale, luogo dove appunto viene ucciso, ha altre proprietà nella vicina Vedano, una casa detta il “castello” ed ancora circa 80 pertiche di terreno nella prossima San Fiorano (Villasanta), altri possedimenti a Sulbiate e a Merate. Ritorneremo sull’Alessandro Osio, per parlare dello stratagemma che poi escogiterà il Teodoro Osio di Velate, per ritornare nel possesso dei beni di famiglia sequestrati, dopo la vicenda legata alla “Monaca di Monza”. Concluso il racconto, passiamo ad altri documenti che ci permettono passo passo, d’identificare la proprietà livellata all’Osio. E’ il 1585 quando la prebenda è nelle mani del prete Sigismondo de Pellegri, il quale riscuote il livello dalla madre dei due Osio, Sofia Bernareggi che è tutrice e curatrice dei due figli, essendo nel frattempo morto il marito, vittima del “morbo”, la peste. Anche in quest’altro documento si parla genericamente di beni in Velate. Arriviamo al 1624, la prebenda è ora nelle mani del canonico Alessandro Sossago. Nell’occasione fa intervenire il notaio Michele Dagano, per richiedere che Teodoro Osio sia dichiarato decaduto dal privilegio livellario, essendo inadempiente per quanto dovuto. Filo conduttore, in tutti questi documenti rimane l’entità del livello di lire 7,10. Non siamo ancora comunque in grado di localizzare i beni in Velate. Passano altri quattro anni è finalmente il canonico chiede il sequestro delle proprietà, a questo punto possiamo conoscerne l’entità e la collocazione, sono 60 pertiche di terra a vigna detta della Rampina con cassina ed edifici da massaro. Nella successiva ricognizione condotta dal canonico, questo chiede che i fittavoli di tali terreni, onorino a suo favore gli obblighi del contratto in essere. Potremmo pensare a questo punto, che le proprietà fossero ritornate alla Collegiata di Monza. Così non è, nel 1643 una sentenza della Curia Arcivescovile di Milano informa che il Signor Cesare Borri, subentrato nei possedimenti di Teodoro Osio, vedremo poi di chiarirne i termini, deve essere considerato, nonostante l’istanza del canonico Giorgio Stampa a sua volta nuovo prebendato, non decaduto del possesso della Rampina. Deve comunque impegnarsi nel garantire il solito livello annuo di lire 7,10 a favore del canonico. Passano gli anni ed ancora davanti alla Curia Arcivescovile, il canonico che nel 1690 detiene la prebenda, Francesco Maria Verpelli, chiama in correo i signori Serponti nuovi proprietari, anche loro sollecitati affinché onorino il livello. La sentenza di Gio. Batta Bossio Protonotaro Apostolico e giudice compromissorio, da ragione al canonico. Abbiamo parlato della Rampina un edificio che come abbiamo visto in occasione del catasto Lombardo-Veneto stilato alla metà dell’800 è sparito dalle mappe di Velate.

La mappa, con le localizzazioni delle scomparse cascine: Rampina e Tamburina. Sono poi tratteggiati i percorsi stradali dedotti delle mappe d’epoca (Catasto Teresiano 1721)

Dalla sovrapposizione di una mappa odierna (come sempre un invito ad ingrandire la mappa) del territorio di Velate, con quella del catasto teresiano siamo in grado di stimarne la collocazione. Abbiamo cercato le tracce dell’insediamento, è stato soprattutto interessante ricostruire l’antico tracciato viario della Velate del settecento che per certi versi è ancora possibile, in alcuni casi ripercorrere tra le campagne di Velate seguendo i residui sentieri, che una volta erano state le vie battute abitualmente dagli abitanti del luogo. Quindi lasciata Velate, diciamo in prossimità della odierna nuova sistemazione a fronte del Palazzo Belgioioso, fine di via Cottolengo, dirigendo verso Camparada, la strada seguiva un tratto con curve, che non ricalcando l’odierna via, ma per un percorso più diretto, giungeva nelle prossimità del “Cruson”, su questa curva, oltre la possibilità di continuare il cammino verso Camparada, la strada piegava a destra e salendo verso nord in diagonale, raggiungeva quella che oggi è la fine di via Gigli, che si imbocca dalla strada che sale verso il Mongorio, via Verdi, per inciso nel settecento questa via non esisteva. Dunque alla fine di via Gigli, in questa precisa zona sorgeva la scomparsa cascina Rampina. E’ interessante notare come la strada proseguisse quindi verso nord, sino a raggiungere l’incrocio fra le odierna via Tre Case e via Macomer, dove piegava a destra ed in diagonale dopo aver doppiato il Mongorio finiva in prossimità del Mongorietto, prima di perdersi nella zona nord, nota come, “ai boschi”.

Un frammento del “termine di proprietà” rinvenuto in prossimità del “Cruson” dove iniziava la strada diretta alla cascina Rampina. Le lettere incise sulla pietre “B E” sono d’attribuirsi ai possedimenti dei Belgiojoso d’Este, che all’inizio dell’800 si insediarono a Velate.

Avevamo individuata la Rampina, riferendoci all’anno 1570, allora livello dei Marliani e proprietà del canonicato di Monza, vicenda che ci rimanda molto indietro nel tempo, quando Velate, a tal proposito indirizziamo a quanto scritto nel libro “Terre di Brianza”, dichiarava legami economici e di dipendenza politica con la Chiesa di Monza. Entriamo più nel dettaglio e ci troviamo ad evocare una vicenda particolare, l’anno è il 1198, due abitanti del luogo sono in causa con il prete Iacobus di Santa Maria di Velate, per fitti non pagati e cosa importante giudice della contesa è un canonico della chiesa di Monza, indicandoci dunque una giurisdizione della stessa sulla località. In quell’occasione si parla ripetutamente della località Veladello. Sempre dal lavoro “Terre di Brianza”, abbiamo notizia di una ulteriore disputa, a cavallo tra il XII e XIII secolo, tra gli abitanti di Veladello e la potente Chiesa monzese, (vedi selezione precedente: Terre di Brianza). Queste vicende ci spingono ad ipotizzare, con la dovuta prudenza, che la zona della Rampina possa aver rappresentato, ancora tra il cinquecento ed il seicento, la parte residuale di quei beni posseduti della Chiesa monzese, permettendoci di sollevare un velo sulla scomparsa località di Veladello. Solo un flebile indizio per il momento, da cui muovere nuove ricerche. La cascina passa poi, come abbiamo visto, nei possedimenti dei Serponti. I nuovi proprietari nel 1748 indicano che il reddito qui prodotto, per una cifra di 40 lire, debba servire per la manutenzione della nuova cappella costruita nella casa nobile, il futuro palazzo Belgioioso. Per una completa informazione sulla cappella indicata, rimandiamo al testo della Forni, “Giuseppe Pollack, architetto di casa Belgiojoso”, alla pagine 57 e a pagina 63 alla nota 22. La Rampina passa in seguito ai Belgioioso e le ultime notizie risalgono alla “Relazione di perizia” degli stabili dell’eredità Mellerio Belgiojoso compilata dagli ingegneri Giosè Piuri e Anastasio Calvi nell’anno 1821 in cui si sa della sua demolizione avvenuta negli anni precedenti, in accordo a quell’azione intrapresa dal Belgioioso, per modernizzare e rendere più produttiva la sua tenuta velatese.

LA MADONNA DEL “PASSIN”, SCOPERTA DELLE SUE ORIGINI. SUL LUOGO SORGEVA LA SCOMPARSA CASCINA TAMBURINA

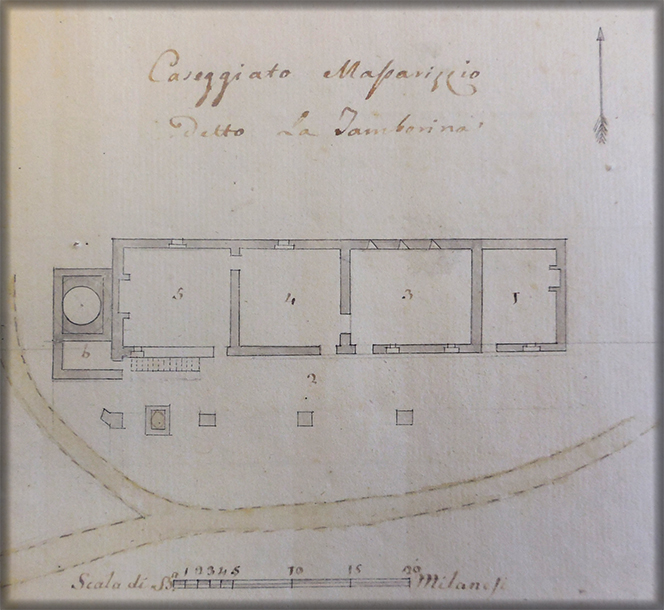

Abbiamo volutamente, nella mappa che appare sopra, indicare un’altra delle cascine storiche del territorio, parlo della Tamburina, oggi trasformata in complesso residenziale ed ancora ricordata, nel suo aspetto antico, nel disegno proposto.

La cascina “Tamburina”, in un disegno di Iginio Gatti, prima della sistemazione che ne ha ammodernato l’aspetto. L’omonima cascina ancora nel Catasto Teresiano era collocata molto più a nord, l’edificio era posto in prossimità della Madonna del Passin.

All’osservatore attento risulterà insolita la collocazione che abbiamo indicato, relativa alla cascina, ma vediamo di chiarirci. Anche qui, nel gioco delle sovrapposizioni di mappe d’epoca diversa, una sorpresa. La zona in cui sorgeva la cascina Tamburina, sino alla recente ristrutturazione, non coincide con la posizione della Tamburina del catasto Teresiano. Si può apprezzare la sua collocazioni, nel luogo in cui oggi troviamo la “Madonna del Passin”. E’ questa dunque la ragione della presenza mariana in un luogo così isolato ed appartato. Il simulacro più volte arricchito e restaurato sino alla odierna struttura, trova le sue ragioni d’essere nella scomparsa Tamburina. Con quella presenza si è quindi voluto ricordare e segnare un luogo che altrimenti sarebbe stato sicuramente dimenticato. La memoria non è arrivata intatta sino a noi, ma questo “segno” ci ha permesso oggi, con le opportune verifiche documentali di certificarne l’origine.

La Madonna del Passin, negli anni sessanta, possibile ultimo simulacro della scomparsa Cascina Tamburina

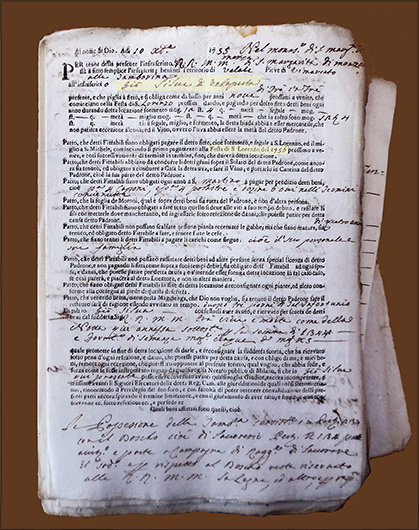

La possessione notoriamente proprietà del Monastero di Santa Margherita in Monza, che si prestava ad una facile associazione con la vicenda dello sciagurato Egidio, necessità di un approfondimento. Nel 1607 la Tamburina è proprietà dei discendenti di Alberico Alberici. Nell’Archivio di Stato di Milano, troviamo un documento che illustra il suo acquisto, da parte delle Reverende Madri del Monastero di Santa Margherita di Monza

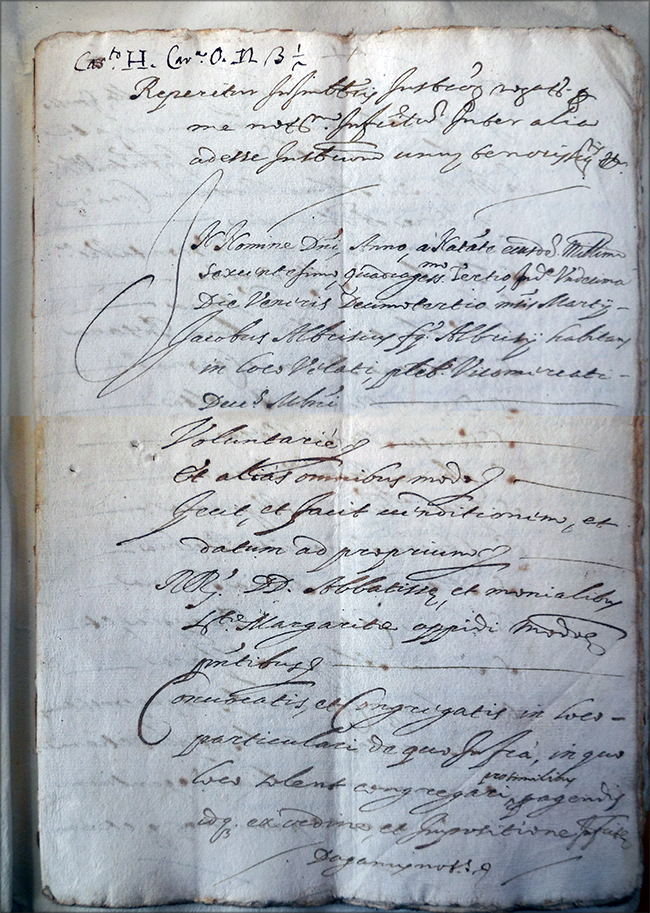

La prima pagina dell’atto di vendita della Tamburina, da parte di Giacomo Albrizio al monastero di Santa Margherita

Siamo nel 1643 e Giacomo Alberici, l’ultimogenito, degli Alberici di Velate, che ha 47 anni, per 10059 lire imperiali, vende la possessione che comprende la cascina e il bosco. Il giorno del passaggio è il 13 Marzo e le reverende Madri sborsano un’acconto di 5000 lire, il resto andrà ai creditori del venditore, dopo che tutte le richieste formali previste dalla legge saranno espletate. Dall’atto, oltre ad apprendere che in quell’anno il padre di Giacomo, Alberico, è morto, ricaviamo che la quota residua dell’affare sarà a beneficio di alcuni creditori del venditore, lasciandoci intendere una situazione finanziaria, di Giacomo Alberico, certamente traballante. Tanto che lo stesso, il 30 di Marzo, attesta la ricevuta di un nuovo acconto, da parte del monastero, per 300 lire imperiali che andrà a scontare in occasione del saldo che troviamo poi documentato il 19 Dicembre dello stesso 1643. In questa data la cifra in sospeso viene così ripartita, 3000 lire vanno a Vittoria Maria Alberico, moglie del defunto Gio. Batta Alberici, fratello di Giacomo, che deteneva evidentemente ancora in comproprietà la possessione. Dal documento veniamo a sapere che la signora Vittoria è domiciliata presso il Monastero di Santa Maria degli Angeli in Milano. Una scelta di vita, una volta divenuta vedova? Forse. L’elenco prosegue poi con altri nomi di creditori. La vicenda che sortisce, dalla lettura di questo e di altri documenti di compravendita ci lascia sconcertati, ci accorgiamo che in un lasso di tempo di circa vent’anni il citato Giacomo Alberico, dilapida buona parte dei suoi averi e quelli della moglie Caterina Antona, discendente di quei L(Antono), e prima ancora, de Antonis di cui si è detto. Nel prossimo post cercheremo di proporre la storia di tale sperpero, senza per altro riuscire a conoscere le ragioni. Ma ritorniamo alla Tamburina: il 30 Luglio dell’anno precedente era stata fatta una “misura” a cura dell’agrimensore Gio. Batta Giovannini di Monza, per stimare l’entità dei beni, che risultavano comprendere “una casa di “piedi duoi” con stalla portici e di altri luoghi con sue raggioni e pertinenze”. L’estensione è stimata in poco più di 230 pertiche, tutto compreso. Alla ricognizione sono presenti: Giacomo Alberici, il Canonico di Monza Alessandro Sossago, incontrato quale beneficiario del livello della Rampina, che partecipa come inviato dell’autorità ecclesiale, a cui le monache devono fare riferimento, Francesco Zufetto che rappresenta le monache e ancora un testimone Batta Magno. La possessione risulta avere questi confini: ad est in parte la proprietà di Francesco Mariano e in parte Gio: Parravicino, a sud c’è Aurelio Alberici, (figlio di Gio. Batta e nipote quindi di Giacomo) che è presente ed assiste alla messa in opera di alcuni “termini” che delimitano i confini della proprietà. A ponente è indicata la strada che portava alla Rampina e ancora il Parravicino, che determina anche il confine a nord.

Dalla lettura dell’atto, si sgombra il campo su possibili legami, tra la passata vicenda della Monaca di Monza e l’acquisto in quel 1643 della Tamburina. Emerge una sostanziale casualità dell’operazione, condotta tra le parti. Nella loro richiesta di autorizzazione all’acquisto, rivolta all’autorità competente, le monache di S. Margherita in Monza, parlano di una certa disponibilità che al momento si trovano in cassa e presentandosi una buona occasione vorrebbero procedere con l’acquisto. Emergono altre pendenze che l’atto di vendita mette a nudo e che determinano una serie di richieste alle autorità preposte, che dovranno esprimere il loro consenso, affinché tutto sia dichiarato in regola. Tra queste affiora un conto aperto sopra un antico livello, sempre a favore del canonicato di Monza, che risulta ancora a carico della possessione, se non fosse che tale “aggravio” era già stato passato su altra proprietà degli Albrizi, la possessione della Brina. Assistiamo nell’occasione ad una non scontata interpretazione del diritto del tempo. Il livello presunto, è a carico di cento pertiche ed alcuni edifici, della possessione della Tamburina, per una cifra di poco superiore alle sette lire, ora il canonico Antonio Giorgio Stampa, prebendato della Canonica di Monza, richiede che Giacomo Albrizi, onori il dovuto, non ritenendo che la “liberazione” della Tamburina fosse lecita, in relazione alle sole quattordici pertiche che concorrevano ora al livello, posto sulla Brina. Le monache nell’appellarsi alla Curia, sottolineano che i predecessori del Canonico, attraverso un atto notarile, avevano confermato il passaggio del livello sulla possessione della Brina, accrescendone il “peso”, a quindici lire. Forti della clausola del contratto, che prevedeva, in relazione a questo accresciuto carico, che il gravame potesse essere lecitamente passato su un altro bene, chiedono che l’acquisto, di cui hanno già definito il prezzo, possa essere concluso, senza che le cento pertiche e gli edifici della Tamburina fossero gravati di alcunché. Altro snodo importante, che ci aiuta ad accreditare la posizione della cascina, vale a dire nelle immediate prossimità del Mongorio, è l’atto che sancisce l’autorizzazione concessa agli abitanti della Tamburina, ad accedere in qualsiasi momento, al citato Mongorio per cavare l’acqua dal pozzo del signor Parravicino, particolare che evidenzia la mancanza d’acqua alla Tamburina stessa. Una diatriba che ritornerà ancora all’inizio del settecento e sarà conclusa nel 1714, attraverso un patto tra le parti. L’accordo prevedeva che gli abitanti delle cascine, di proprietà del Parravicino, potessero usufruire del passaggio, che attraversava la possessione, conduceva a Velate, in cambio del riferito approvvigionamento idrico, permesso agli abitanti della Tamburina. La lunga causa occupò un lasso di tempo che a partire dal 1709, giungerà al giudizio definitivo, come abbiamo visto, nel 1714. La possibilità di transitare per la Tamburina, permetteva una più rapida discesa a Velate. La percorrenza storica per unire i due insediamenti del Mongorio e Mongorietto, a Velate era quella che abbiamo indicato nella descrizione della Rampina, una via che allungava notevolmente il tragitto verso il capoluogo. Riferendoci ai rapporti di vicinato, questi ci rimandano ad un’altra operazione di Giacomo Alberici che, nella spasmodica ricerca di denaro, l’anno stesso dell’operazione con le Madri di Santa Margherita, vende un appezzamento di terreno della possessione, limitrofo alla Tamburina ed al Mongorio, al confinate Parravicino che nell’occasione acquista anche quei diritti di passaggio che in seguito saranno disattesi.

Sovrapposizione della mappa del catasto Lombardo-Veneto, ( dai tratti più marcati), alla mappa del Catasto Teresiano. All’indicazione “TAMBURINA 1721” il chiaro riscontro con il numero di mappale “111” riportato in entrambe le mappe, toglie ogni dubbio sulla collocazione della Tamburina sul luogo dell’odierna “Madonna del Passin”.

Diritti, che come abbiamo appena visto, si riveleranno uno dei nodi di contenzioso, sia al momento dell’acquisto da parte del monastero e in seguito, sino all’accordo tra le parti nel 1714. Per concludere, prima di addentrarci nel racconto della lunga contesa, abbiamo il tempo per porre un attimo di attenzione sulla sovrapposizione delle due mappe, appena proposte, in cui si evidenzia la prossimità delle due proprietà, a conferma inconfutabile della tesi sostenuta, circa l’originaria collocazione della Tamburina.

LA CAUSA TRA IL PARRAVICINO E LE RR. MM. DI SANTA MARGHERITA, SULLA POSSESSIONE DELLA TAMBURINA

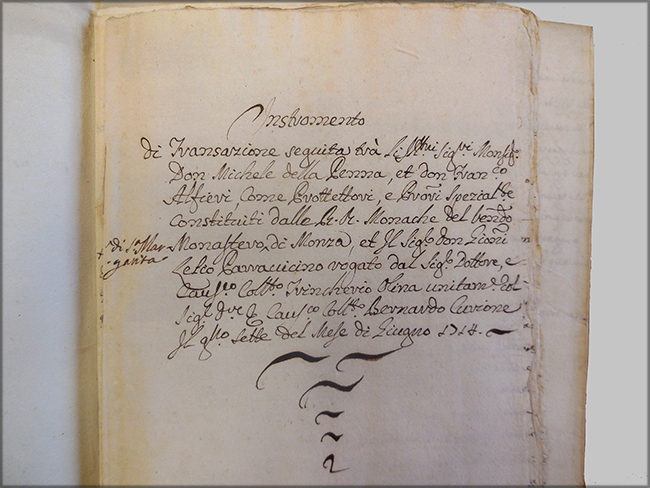

Finalmente il 7 giugno 1714 la causa fra le parti, trova la sua ricomposizione. Nell’occasione si stila l’Istrumento di transazione tra Monsignore Don Michele della Pegna e il signor Francesco Alfieri, rappresentanti delle reverende Madri di Santa Margherita in Monza per una parte, e il signor Giovanni Lelio Parravicino, dall’altra. L’atto è rogato dal dottore Tricherio Olina e dal causico collegiato Bernardo Curione.

I termini, della transazione, ampiamente noti si sintetizzano in una chiusura della lite sia civile che criminale, tra le parti. Si da disposizione che i fittabili del Parravicino, siano dotati della chiave che chiude la stanga posta sul passaggio che dalla Tamburina invia a Velate, seguendo il percorso diretto. Per altra parte, si da autorizzazione affinché i massari della stessa Tamburina possano accedere al pozzo del Mongorietto per le loro necessità idriche.

Come abbiamo sottolineato la vicenda partiva da lontano, quando i diritti, ora regolarmente certificati dall’atto notarile, erano stati oggetto di una “Jura” nell’anno 1643, nell’occasione in cui le RR. MM. acquistarono da Giacomo Albrizio la possessione della Tamburina. Tutto era proseguito senza intoppi sino al 1709, in quell’anno Gio: Lelio Parravicino aveva innescato la contesa, impedendo ai fittavoli delle monache, l’accesso al pozzo del Mongorio.

Nella documentazione consultata, incontriamo una testimonianza, datata ottobre 1709, in cui si ricorda il “casus belli”. E’ il primo ottobre e senza perdere tempo, visto che “il fatto” risale al giorno precedente, tre testimoni sono a Milano, dove Carolus Ambrosius Valianus, raccoglie le voci di Antonio Cereda, Domenico e Giovanni Cesana, gli ultimi due sono i massari in carica in quel momento alla Tamburina. Il contenuto della testimonianza ci racconta che verso mezzogiorno di quel 30 settembre i tre con un secchio e una corda arrivano al Mongorietto, qui sono apostrofati da Carlo Sala massaro del Parravicino, che chiede quali intenzioni abbiano. Stupito, Domenico afferma che vuole cavar l’acqua dal pozzo come ha sempre fatto. Il Sala li informa che da oggi non è più possibile, ordine del Parravicino.

Per tutta risposta, la controparte pensa bene d’impedire chiudendolo, il passaggio che dirigeva verso Velate, costringendo di fatto gli abitanti delle proprietà del Parravicino ad un tragitto più lungo, per raggiungere il paese.

I PERSONAGGI, I LUOGHI, LE SPESE E LE FATICHE NELLA CAUSA DETTA “TAMBURINA”

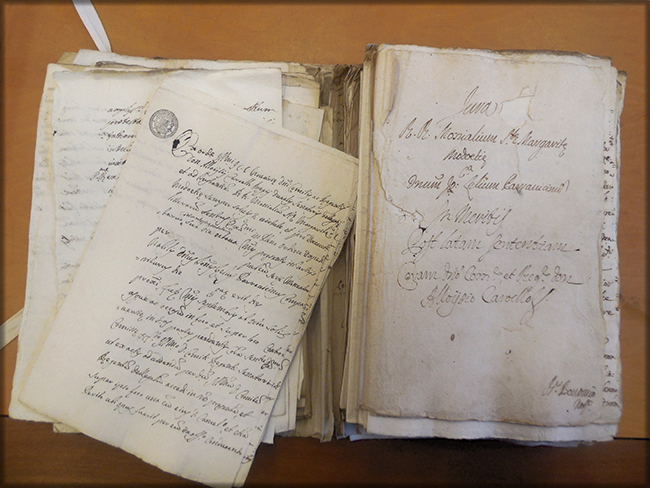

La causa produrrà una mole tanto consistente di documenti, in parte conservati e consultabili, da formare un faldone che occupa un considerevole spazio dell’intero capitolo dedicato alla Tamburina, nel pertinente archivio, conservato nell’Archivio di Stato di Milano. Il Reverendo della Pegna, col suo prezioso e scrupoloso lavoro d’amministratore, per conto delle monache di cui è il curatore, appunta con precisione le spese sostenute per la causa, permettendoci di ricostruire attraverso le sue note, i tempi della vicenda, le innumerevoli personalità coinvolte, i luoghi e i contenuti del procedimento.

La quantità di documenti, conservati all’Archivio di Stato di Milano, relativa alla causa fra le RR MM di Santa Margherita e il Parravicino

Incontriamo una prima serie di spese, che vengono liquidate a differenti soggetti nel 1710. Già l’anno prima, nel 1709, il monastero aveva sostenuto delle spese per un altro procedimento, con gli affittuari di un loro importante possedimento, parliamo del mulino sulla roggia Gallarana, posto fuori porta d’Agrate.

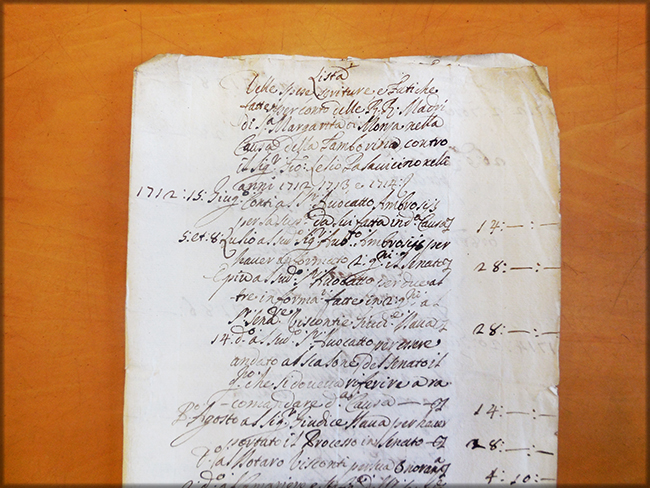

Nel 1710 in sintesi queste le spese: 11 settembre 1710 Olina Trincherio, che ricopre la carica di notaio, svolgendo le importanti funzioni di tramite con la complessa macchina burocratica del periodo, ed autore infine, dell’istrumento che sancì la fine della contesa, riceve da Don Michele della Pegna, nella veste di curatore del monastero, poco più di 23 lire. Nell’elenco delle prestazioni sono enumerati una serie di atti pertinenti il procedimento, tra questi annotiamo: dettati, suppliche, eccezioni, duplicati e scritture varie. Sempre l’11 settembre 1710, Pietro Bonomi, nella carica di “sollecitatore”, presenta il conto, che viene pagato dal solito Don Michele delle Pegna. La cifra è più consistente, sono poco meno di 45 lire. Anche qui tra le prestazioni annoveriamo: suppliche, decreti, intimazioni, eccezioni, “sollecitudini” e richieste di copie. Le spese dell’anno si concludono con un’ulteriore nota. Sul documento, in cui non è riportata la data, è certifico l’esborso di una cifra complessiva di poco superiore alle 10 lire imperiali, per prestazioni che possiamo attribuire al già citato notaio Olina Trinchiero.

La causa, come sappiamo, continuerà ancora per diversi anni. Dopo questa prima nota di spese, è ancora Don Michele della Pegna a redigere il resoconto delle uscite, che comprendono il lasso di tempo che va dal 1712 al 1714. Il documento è così intestato: “Lista delle spese, scritture e fatiche fatte per conto delle reverende Madri di Santa Margherita di Monza nella causa detta Tamburina contro il signor Gio: Lelio Palavicino nelli anni 1712 1713 1714”.

Le prime spese indicate sono appannaggio dell’avvocato Ambrosis, che si è prodigato per la causa ed ora esige i pagamenti per le prestazioni che elenchiamo. Il 15 giugno 1712 è annotata la prima attività, si tratta della supplica, per “detta causa” la cifra è di lire 14. Immediatamente dopo la tariffa sale e sono elencate due uscite per lire 28 l’una. Nella prima occasione l’avvocato viene rimborsato per le informazioni che porta al Senato Milanese per renderli edotti sulla causa, il legale sottolinea che tale impegno l’ha occupato per due giorni, facendoci intendere che dunque la sua tariffa giornaliera ammonta a 14 lire. Destinatari delle informazioni sono il senatore Visconti e il giudice Nava. Una nuova voce c’informa che l’avvocato si presenta nuovamente in Senato il giorno previsto per l’udienza programmata della causa. Dalla nota relativa a questa spesa, si introduce un luogo che ci ha incuriosito e di cui abbiamo cercato notizia, si parla dell’andata “al Scalone”. Questo spazio, citato anche in seguito, indica la scalinata che si incontrava per accedere nella sala dove si riuniva l’assemblea del Senato milanese, che in quegli anni aveva sede nel Palazzo Reale, a fianco del Duomo, definendo dunque con questa locuzione, il fatto di presentarsi alla sede del Senato Milanese

Un’ala del palazzo Reale di Milano, addossata al Duomo. All’epoca dei fatti era la sede del famoso Senato di Milano.

Il documento delle spese continua annotando la remunerazione dovuta al giudice che ha portato il processo in Senato. Il senatore Visconti, indicato questa volta come notaro, riceve a sua volta un compenso, che è rubricato con la dicitura per “sua onoranza”. Scopriamo, continuando con l’elenco, altre figure che svolgono incombenze per noi inedite. Citiamo il “Camariere staffiere” del senatore relatore della causa e lo staffiere del giudice Nava. Personaggi con mansioni di supporto ai protagonisti, per intenderci equiparabile alle funzioni di un portaborse odierno, se non a collaboratori dai compiti alquanto più umili. A paga, nel libro contabile, troviamo appunto il vetturino che ha condotto a Velate il signor Cataneo cancelliere del Commissario Carovelli. Carovelli era un personaggi di preminenza nel Senato di quegli anni, dove ricopriva la carica di reggente. Eravamo nel periodo in cui avveniva il passaggio delle consegne, che segnavano la fine della dominazione spagnola, a cui subentrava il Governo Austriaco.

Le spese del 1712 continuano con lire 28 al Cataneo che ha lavorato per due giorni nel rimettere l’istanza. Al Trincherio Olina, questa volta indicato come “dottor di legge”, vanno 150 lire. L’Olina attivo nella zona, sarebbe stato presente nella causa per accertare il presunto miracolo dello sgorgare di una fonte miracolosa nella non lontana Ornago, nel 1714.

La lunga lista delle uscite continue con le spettanze di Pietro Bonomi, a cui vanno 186 lire, nella sua vesta di “sollecitatore”, una mansione quanto mai necessaria, professione nel cui nome, si coglie la funzione svolta. La necessità d’incalzare lo svolgimento delle varie attività legate al procedimento in corso, che ieri come oggi, richiedevano una continua sollecitazione per non cadere nel dimenticatoio.

Evidentemente, siamo ancora, ammesso che oggi sia diverso, in quel tempo in cui la figura dell’Azzeccagarbugli era il prototipo di una giustizia macchinosa per lentezza e grandiosità dell’apparato che la sosteneva. Una giustizia che aveva fatto pochi passi in avanti dai tempi degli Sforza e dei Visconti che avevano appunto istituito il Senato milanese. Un organo con funzioni differenti da quelle che oggi immaginiamo di sua competenza. Le prerogative del Senato del tempo erano quelle di confermare le disposizioni del sovrano o del governatore che lo rappresentava, svolgeva inoltre funzione di tribunale supremo dello Stato di Milano in materia civile e penale. Un organo che ormai aveva fatto “il suo tempo” e che vide, come altre istituzioni dell’epoca, cadere sulla sua testa la mannaia del più moderno governo austriaco, che ne decretò la fine nel 1786. Avvenimento che Pietro Verri avrebbe enfatizzato nella sua famosa “Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese” prodotta nell’occasione, dove rivelava la quantità delle personalità “prodotte” dall’attività del foro milanese, tanto da formare una lista che comprendeva: “causidici, sollecitatori, notai, attuarii, scrittori, giudici, fiscali, questori e senatori […] avvocati e giureconsulti di prima sfera, e la folta turba degli inservienti alle liti non registrati”, e dunque il Verri, non poteva che rallegrarsi della decisione presa, di abolire il Senato di Milano.

Ritorniamo alle spese, le spettanze dell’Olina come quelle del Bonomi si ripetono per l’anno 1714 ed ammontano a lire 84 per il primo e lire 217 per il secondo.

Terminiamo la lettura del resoconto delle spese, che alla fine ammonteranno a 901 lire, registrando alcuni compensi che sembrano esulare dal contesto della causa. A parte le uscite, ripetuta sia nel 1711 che nell’anno successivo e registrate come: al signor Macinago per il sussidio la cifra di lire 42, l’attenzione va alla voce finale che potremmo commentare con una facile ironia: tanta causa aveva colpito la sensibilità non solo umana ma anche quella degli animali, se non fosse che la spesa indicata di 14 lire, sostenuta dal fattore del monastero per acquistare medicamenti per le bestie, era dettata dalla dilagante epidemia di afta epizootica, che in quel 1711 colpiva tutta la Lombardia in misura preoccupante.

Da buon contabile il curatore, Michele della Pegna, compila la “partita doppia”, in cui si bilanciano le ingenti uscite. Nella colonna dell’entrate, ne registra una serie ad opera quasi esclusivamente del Signor Francesco Alfiere, con versamenti cadenzati nel corso delle due annate. Francesco Alfiere fa parte di una famiglia che deteneva importanti proprietà tra Brugherio e Cologno Monzese, tra questi la cascina Guzzina di Brugherio e la cascina Cavarossa, per un certo tempo comune autonomo. Pensiamo l’Alfieri essere un “benefattore” del monastero ed in tale veste contribuisce in maniera sostanziale alle spese della causa. Completano le entrate quelle registrate a nome del reverendo “Ospitale Maggiore” per conto delle reverende Madri. Il totale assomma alle fatidiche lire 901 delle uscite a cui si aggiunge il residuo contante che l’amministratore denuncia di lire 14 e spiccioli. Il curatore, conclude il suo lavoro dicendo che le voci nella lista proposta dal Bonomi, che sono state “crocettate”, non sono state pagate perché non coperte delle necessarie “pezze d’appoggio”.

Frontespizio del dettagliato resoconto della spese sostenute dalla RR MM di Santa Margherita in Monza nella causa contro il Parravicino

Nel dettaglio delle spese, che allegano sia il notaio che il “sollecitatore”, sortiscono altri personaggi che ruotarono attorno al processo, dandoci l’opportunità di conoscere altre informazioni sulla causa. La prima, riguarda la supplica che lo stesso Olino ha steso, indirizzandola ai “senatori di visita”, perché rilascino i massari della Tamburina. I fratelli Cesari, massari in quegli anni alla possessione, erano finiti in carcere per i fatti connessi con la lunga causa ed in seguito ne conosceremo i dettagli.

La complessa macchina giudiziaria, come abbiamo visto, andava opportunamente alimentata di quel pane a cui accennava il Verri. Si presenta quindi la necessità di stendere una corposa serie di “dettati”, che vengono elencati con i rispettivi compensi elargiti. Incontriamo dunque, una petizione al Cavoelli, poi un documento in cui sono elencate le prescrizione per riporre la famosa stanga che chiudeva il passaggio, tra le proprietà dei contendenti, come racconteremo in seguito. Nel conteggio si ha memoria di diversi viaggi, tra questi quello compiuto per avvisare il senatore Galeazzo Visconti e il Marchese Castelli, sul rilascio dei detenuti. Nello scorrere la lista delle spese, a questo punto siamo in grado, attraverso una di esse, di cogliere una importante fase del processo. L’Olino si trova impegnato, per quattro giorni, ad “informare il Senato”. La necessità è quella di convincere il “fisco”, altro organo della macchina amministrativa del tempo, affinché facesse “recriminazione”, dunque si dichiarasse non competente della contesa. Evenienza a quanto pare, di estrema importanza, che permise al Senato di avocarsi la causa e deliberare in definitiva, una sentenza che mediava fra le esigenze delle parti. Le “fatiche” del notaio continuano con i viaggi presso l’avvocato Ambrosis, uno dei quali in compagnia dell’Alfieri che come abbiamo visto, sovvenzionava economicamente la causa del monastero. Altri viaggi sono necessari per recarsi presso il fiscale Aresino e dal Sormani suo cancelliere. L’ennesima visita, al Conte Carlo Visconti e ad altri personaggi che avrebbero potuto influenzare la votazione, denotano la necessità di trovare i giusti appoggi per la causa. Non mancano, in questo lasso di tempo, altre due andate al famoso “Scalone” sede del Senato. Il solerte notaio non aveva poi mancato di sollecitare un parere autorevole sulla vicenda, al monsignor vicario Calchi ed anche questa incombenza è nella lista dei rimborsi.

La nota spese è conclusa dal notaio, che attesta di aver ricevuto la mercede, dal della Pegna che nel frattempo è indicato non più come “Don” ma con il titolo di Monsignore. Siamo alla fine di settembre del 1712.

Il processo continua, come le spese sostenute dal monastero e per il periodo che va dalla fine del 1712 sino a giugno del 1714, l’Olino presenta altro conto per un totale di lire 142. Il processo è approdato in Senato ed ecco il legale produrre le repliche necessarie, un atto di sigurtà ed ancora una supplica affinché il reggitore del senato di Milano Cavoelli non fosse “ostile”. In questo periodo è in pieno svolgimento la causa dei massari contro il Pallavicino, ed ecco il notaio produrre le eccezioni, alla risposta ricevuta dagli organi competenti che reggono il procedimento. Finalmente la lunga querelle si indirizza verso una soluzione e la nota ne da indicazione. A questo punto l’Olino deve redigere l’istrumento che determinerà l’accordo tra le parti, stende l’atto in due fasi, dopo la prima scrittura, una necessaria revisione per redigere quella definitiva, sette lire è il compenso per ognuna delle due stesure. Una serie di viaggi allungano la lista dei rimborsi che finisce con le spese per il rogito dell’istrumento. La data in cui vengono liquidate tali spettanze è il 20 giugno del 1714.

La prima pagina dell’istrumento, che sancì la fine della causa tra le monache di Santa Margherita e il Parravicino

Abbiamo visto dell’attività del notaio, che di pari passo è affiancata da quella del sollecitatore. Una nuova “piè di lista” è compilata dal Bonomi che in una sola stesura elenca le spese per il periodo che copre il lasso temporale tra il 1712 e il 1714 . Si tratta per lo più delle stesse attività elencate dall’Olino e comprendono lo sviluppo di quella parte burocratica fatta di certificazioni e altre “scartoffie” necessarie al procedimento.

LE TESTIMONIANZE E I FATTI

Terminata la descrizione della possente macchina, che governa la giustizia nel ducato di Milano all’inizio del 1700 e della mole di documentazione prodotta, è ora di tornare ai fatti, che troviamo con una certa dovizia di particolari, documentati dagli atti del processo. Iniziamo con una serie di testimonianze, che sostengono le rispettive parti in causa. Da alcune abbiamo la conferma dell’esistenza di una stanga che chiudeva il passaggio dalla Tamburina verso Velate, anche se i testimoni affermano che tale frontiera non era ad impedire il passaggio ai fittavoli del Mongorietto, ma ai soli “stranieri”. Le deposizioni parlano dunque di una “libera circolazione”, tra la Tamburina e il Mongorietto. Gli stessi testimoni sono concordi nel sostenere, che a memoria d’uomo sono sempre transitati per quella strada. Le deposizioni sono sottoscritte quasi sempre, con firme poste da terzi, che fanno fede a nome di chi depone, visto il quasi totale analfabetismo esistente in quegli anni. Citiamo Antonio Magno, che è fittabile al Mongorietto e si affida per la firma a Francesco Riva. Troviamo poi Carlo Cereda, la cui sottoscrizione è posta dal figlio Bernardo. Un altro Cereda, Andrea anch’egli analfabeta, vede apporre l’avvallo da Giuseppe Castello. Le testimonianze raccontate risalgono all’Agosto del 1709, durante lo stesso mese si aggiungono altre dichiarazione del medesimo tenore, tra queste, le dichiarazioni di Domenico e Antonio Casirago, avvallate da Bartolomeo Vismara ed ancora Antonio Zanetti che firma a nome di Carlo Casati. Incontriamo ora la testimonianza del curato di Velate. Afferma di essere da 15 anni in questa carica. Nella sua dichiarazione ricorda le volte che per somministrare i sacramenti al Mongorietto, oppure per condurre i cadaveri, dallo stesso luogo alla parrocchia, ha sempre percorso la strada della Tamburina, che saliva da Velate e dirigeva al Mongorietto. Il sacerdote termina sottolineando, come nel passato, anche i suoi predecessori avessero trovato la stessa situazione, stando a quanto riferivano gli abitanti del “commune” di Velate. Infine appone la sua firma: Pietro Francesco Carozzo. Un anno dopo il sacerdote depone nuovamente, fornendo una versione, sostanzialmente uguale, ma più ricca di sfumature evitando in sostanza, di schierarsi apertamente a favore di una delle parti. Un altro religioso è chiamato a testimoniare, si tratta del curato di Arcore, Gio: Batta Tagliasacco, per dieci anni presente a Velate per svolgere i suoi servizi sacerdotali. Anch’egli conferma il libero accesso, per questo passaggio dal Mongorietto a Velate. Approdiamo alla deposizione di Giuseppe Vismara, annota di aver in passato tagliato legna nel bosco dei Serponti, servendosi nell’occasione del passaggio citato. Non aveva trovato impedimenti di sorta e tutto si era sempre svolto senza dover chiedere mai permesso al massaro della Tamburina.

Per contro la posizione delle monache è quella di sostenere l’esistenza di altra via per giungere a Velate, e che deliberatamente il Parravicino aveva reso impraticabile. Le testimonianze risalgono alla primavere del 1710. Si parla di due accessi alla possessione della Tamburina, uno verso la proprietà Parravicino ed un altro che va verso Velate. I testimoni: Pietro Magni, Giovanni Spinelli, Giovanni Cantù , Antonio Ripamonti e per finire Giovanni Brambilla, sono concordi nell’affermare che l’accesso verso Velate è sempre stata serrato con chiave da quarant’anni e più, la chiave è sempre stata custodita dai massari della possessione. Come vediamo testimonianze opposte dividono le parti. Ritorniamo a questo punto all’autorevole dichiarazione, di cui avevamo introdotto l’esistenza, dell’allora curato di Velate Francesco Carozzi, che dopo la deposizione dell’anno prima, stila un documento autografo per esprime questi contenuti: ribadisce di non aver mai avuto problemi nel raggiungere il Mongorietto, passando per la Tamburina, nei sedici anni in cui ha tenuto la cura delle anime del luogo. Precisa poi, come a partire da cinque o sei anni addietro, sia stata posta una stanga che a volte risulta aperta altre chiusa. Ogni qualvolta abbia percorso il tragitto, nelle vesti di sacerdote, svolgendo il suo servizio ecclesiale, l’ha sempre trovata aperta. Altre volte passando per suoi affari personali, come andare a Maresso ci dice, è capitato che fosse chiusa. Sa che le chiavi sono nelle mani del massaro della Tamburina. Non è in grado infine di dare informazioni degli anni, precedenti ai cinque o sei di cui ha ricordo. Lo scritto porta la data del 16 maggio del 1710.

Veniamo ora a rievocare quel passato percorso, che il Parravicino aveva deliberatamente annesso alla sua proprietà. Raccogliamo questa deposizione, è il giorno 4 settembre del 1712, Trincherio Olino si porta alla cassina Caponago nel territorio d’Agrate, per raccogliere una preziosa testimonianza, per la sua causa. Interrogato è Domenico Calone che aveva abitato il Mongorio ed il Dosso sino a dieci anni prima e ci dice, interrottamente dalla nascita. Il contadino, inizia la deposizione con il descrivere, che tra la proprietà della Tamburina e quelle del Parravicino, correvano due siepi, nel mezzo delle due si svolgeva una strada che dirigeva verso Velate. Ora si ricorda che quando aveva circa quindici anni, il Parravicino fece estirpare le siepi ed inglobare la citata strada nei suoi beni. Conclude dicendo che sempre in quel tempo, esisteva una strada che venendo dai boschi lambiva il Mongorietto e il Mongorio e quindi dirigeva verso Velate. La testimonianza è firmata per conto del Calone, da Ambrogio Bosco e sottoscritta dal parroco Antonio Scha?, che ha assistito alla deposizione. Il testimone ha dunque riferito di quel percorso che avevamo citato, in occasione della descrizione della Rampina, che salendo da Velate e toccata la Rampina stessa, proseguiva per il Mongorio e il Mongorietto, prima di allontanarsi verso i boschi, a nord delle due località. Raccogliamo altre testimonianze sulla citata via. Tutte concordano nel ricordare la sua esistenza, un testimone risale nel tempo fino al 1645, quando il Parravicino fece tagliare due “gabate grosse” di roveri e castagni per piantare dei moroni. Citiamo a sostegno, i testimoni, che abitano località prossime e avvalorano la stessa posizione, alcuni dai curiosi sopranomi. In ordine sono: Domenico Perego, massaro alla Valmora, Carlo Maggiolino detto “Camarino”, massaro alla Rampina, ancora il vicario “piggionante de orto” in Velate, non sappiamo di che peculiarità fosse dotato il luogo, ne quale fosse la funzione svolta dal personaggio che c’informa era stato massaro alla Tamburina, l’elenco prosegue con Carlo Villa detto “Grillo”, ancora Pietro Cantù detto “Pedrino” che abita al Bettolino, segue il Rizzo che era stato massaro al Mongorietto, De Brioschi, detto “Brugore” che veniva dalla Brugorella, conclude la serie Gio: Batta Albrizio che ricorda, aver sentito dire dal padre Giacomo Albrizio, autore della vendita della possessione alle monache, che il Parravicino gli aveva elargito 200 lire perché tacesse sulla strada che aveva inglobato nella proprietà.

Alle spalle del “Cruson” e della cascina San Rocco, l’antico cammino verso la Rampina (oggi scomparsa) ed il Mongorio, è ancora segnato dalla presenza delle piante che indicano il percorso del sentiero, ormai impraticabile.

Nel frattempo, l’impossibilità di accesso all’acqua del Mongorietto, è diventato un problema per i massari della Tamburina e tra le carte, senza data e destinatario, ma collocabile nel periodo della vertenza, troviamo un appunto in cui si chiede l’autorizzazione a costruire una cisterna dell’acqua, vista la necessità determinata dalla concomitanza del divieto del Parravicino, in atto in quel momento, a cui si aggiungeva una cronica penuria d’acqua nel pozzo stesso. La cisterna fu in effetti costruita e potremo apprezzarne la collocazione che ancora aveva al momento dell’alienazione della proprietà, nel 1786

I MASSARI DELLA TAMBURINA SONO TRATTI IN ARRESTO

Il procedimento legale, con i tempi di una giustizia che possiamo immaginare perfettamente in linea con quella odierna, procede a piccoli passi. Siamo nel 1712 un nuovo fatto infiamma la contesa, i massari della Tamburina vengono arrestati. Succede che i tre fratelli Cesana, bloccano l’accesso alla Tamburina, realizzando un terrapieno e ponendo sopra una siepe. Il Parravicino fa ricorso presso il tribunale superiore, che sentito il “Regio fisco” delega il pro giudice Del Cavallo affinché si rechi sul posto ed accertato l’arbitrio, proceda all’arresto dei colpevoli, questi i termini della richiesta. Giudice delegato, notaio e console di Velate giungono sul posto e prontamente istruiscono il processo. Riconoscono la gravità dei fatti ed in conformità degli ordini dell’eccellentissimo Senato per “compimento di giustizia” i “rustici” sono condotti nelle carceri pretoriane. Sappiamo, da altro documento, che resteranno prigionieri per 18 giorni. Succede che i detenuti, patrocinati dalle monache, pongono istanza alle autorità per questo intervento, ritenuto fuori luogo e di nessuna validità legale. Adducono a loro sostegno, la posizione del Parravicino, sottoposto a sua volta ad un procedimento di giudizio, per l’arbitrio con cui aveva precluso l’accesso ai massari, dunque giuridicamente privo dell’autorità necessaria per procedere con il ricorso. Chiedono la concessione della libertà senza spese, ed in subordine la liberazione, versando una garanzia di 25 soldi per ognuno. Entrano ora in gioco i “patrocinanti” i tre fratelli, che in vista della vicina settimana Santa, mettono in atto la così detta “visita graziosa dei carcerati”, un istituto giuridico che prevedeva la tutela dei detenuti e decretava la scarcerazione di un certo numeri di reclusi, per Pasqua e Natale. Nell’occasione i Cesana vengono scarcerati sotto cauzione (sigurtà) rimanendo comunque “a piede libero” dunque a disposizione della Corte. In risposta a questa presunta ingiustizia subita, il 16 settembre 1712 i fratelli producono una nuova istanza contro il Parravicino, che nel frattempo era stato smentito dalle autorità, sui diritti da lui reclamati. La richiesta di danni è motivata dall’arresto dei massari in un momento di “grande lavorerio”, si reclamavano il reddito perso, a cui si dovevano aggiungere tutte le spese sostenute dalle monache per il periodo di detenzione, comprese quelle pagate al numeroso “corpo legale” di cui si erano circondate per fare fronte alle necessità della causa in corso. Parravicino, si rivolge nuovamente alle autorità, sottolineando le testimonianze da lui portate a favore della sua tesi. Chiede maggior attenzione nel valutare il documento da lui prodotto, che certificava la proprietà dell’accesso, che lui aveva acquistato da Giacomo Albrizi. Il processo continua con altre eccezioni. Il Parravicino sostiene come le monache, dunque religiose, non possano avere voce nel processo contro laici per beni laici. Per loro parte le religiose cercano di avocare il processo ed indirizzarlo al foro ecclesiale, una serie di schermaglie processuali caratterizzano il seguito del procedimento, che infine, come abbiamo visto, approda in Senato. Le mediazioni successive porteranno comunque alla stesura di un accordo tra le parti evitando allo stesso Senato di emettere un verdetto sulla diatriba, a favore di una delle parti.

Evidentemente la lunga contesa aveva provocato tensioni nell’ambiente della possessione, tanto da determinare la decisione nel gennaio del 1713 di uno dei tre fratelli, che erano stati carcerati per la causa delle monache, di lasciare il lavoro della possessione, si tratta di Giovanni Cesana. Espressamente per iscritto inoltra la sua richiesta, desidera cercarsi una nuova occupazione in altro luogo. Sicuramente, l’aria surriscaldata, aveva indotto il massaro a questa richiesta. Le monache, non senza difficoltà, alla fine accontentano l’uomo, solo dopo aver elencato le pendenze economiche che permanevano fra le parti e tutte a sfavore del massaro. Si decidono infine, assicurate dai due fratelli del Giovanni che si caricano di tutti i debiti in essere. Tra fitti non pagati e scorte, la cifra ammonta a poco più di 90 lire, garantiti comunque da oltre 900 lire, che è il valore dei beni mobili degli stessi massari. Il permesso a lasciare è accordato. Obbligo per il partente, di cedere tutti i beni immobili ai fratelli che restano alla possessione, gravati dei suoi debiti. Giovanni potrà portare con se, solo sei moggi di frumento e un quantitativo di fagioli. Che la pace sia con te figliolo!

LE “INVESTITURE” DELLA POSSESSIONE DELLA TAMBURINA

Dunque, abbiamo conosciuto gli avvenimenti della famosa contesa, dopo quelli che avevano determinato l’arrivo delle Madri di Santa Margherita a Velate, o meglio alla possessione della Tamburina. L’operazione accennata aveva lo scopo di poter trasformare dei capitali, di cui le monache disponevano, in proprietà immobiliari, per generare uno sfruttamento ed un guadagno tipico di qualsiasi rendita fondiaria a cui evidentemente anche gli enti ecclesiastici non si sottraevano. La proprietà della Tamburina, con la sua casa da massaro, i terreni cosi detti per il “lavorerio”, i boschi e le altre tipologie d’impianto agricolo, tra cui la pregiate viti, era per sua natura strutturata a quello scopo. Quindi, anche prima dell’avvento delle monache la possessione era destinata alla produzione di reddito che continuò anche dopo l’arrivo delle monache. Nell’atto di vendita era citata la presenza di un massaro che conduceva la proprietà, in accordo ai modelli di contratti agrari in uso a quel tempo. Nella stesura del documento di cessione, l’Albrizio si era premurato di salvaguardare, con una specifica clausola la presenza del contadino, fino alla naturale scadenza del contratto in atto al momento. A tal proposito, l’ampia documentazione disponibile, relativa alla permanenza delle Reverende Madri alla Tamburina, ci permette di scrivere una esauriente pagina sugli oltre cento anni dell’attività a cui abbiamo accennato. La documentazione è più abbondante per il periodo del settecento in cui le monache “investono”, (affittano) per periodi più o meno lunghi ai “massari” che attenendosi a disposizioni precise e minuziose, dettate dai contratti sottoscritti, gestiscono la possessione riconoscendo un affitto che si concretizza principalmente nel conferimento di derrate alimentari, frutto della terra, o delle attività di “allevamento da cortile”, accessorie all’agricoltura.

L’excursus ha inizio nel 1655, quando abbiamo notizia che le monache di Santa Margherita decidono di tagliare le piante di una parte di bosco che misura circa 20 pertiche, l’operazione è compiuta dal loro massaro Maggiolino. Nell’occasione l’agrimensore Pietro Antonio Besana che abita ad Agrate effettua una “misura” per la stima della porzione di terreno, la data riportata è quella del 22 Marzo. Il Maggiolino, che di nome fa Giovanni è lo stesso massaro che in compagnia di altro “pigionante occupavano la Tamburina quando nel 1643, questa viene ceduta dall’Albrizio alle monache. La conduzione del fondo, come abbiamo visto, era regolata dal contratto denominato d’investitura semplice, l’affitto comprendeva, oltre una quantità di cereali, il conferimento di altre derrate, denominate “appendizi”. Per quegli anni il carico era di otto capponi a San Martino, quattro dozzine d’uova di gallina a Pasqua e per finire due paia di pollastri per San Lorenzo.

Segnaliamo a questo punto, un “buco” temporale nella documentazione disponibile. Approdiamo agli anni della causa con il Parravicino, che abbiamo ampiamente trattata. Per il 1713, oltre alla richiesta di uno dei fratelli Cesana di lasciare la possessione, abbiamo un dettagliato inventario sottoscritto da Francesco Cesana in cui sono elencati i beni mobili presenti, elenco forse stilato in occasione di quella verifica di “attività” e “passività”, che le monache avevano richiesto prima di dare via libera a Giovanni Cesana. L’inventario contempla oltre al bue, usato per i lavori da soma necessari all’attività dei massari, stimato in 18 scudi corrispondenti a 108 lire imperiali, altri capi di bestiame, due manze, una manzetta che i massari dichiarano di possedere in comproprietà. L’elenco prosegue con attrezzi da lavoro ed altri strumenti, quali forche di ferro, catene, due erpici, un “segione”, (mastello) un aratro, una “baroza”, che era un carro a due ruote, dei “vaselli” contenitori di liquidi, di diversa capienza, una “bonzeta” di sei brenta, ancora le tavole dei “bigati” per l’allevamento dei bachi, una “cardenza”, una “panera” (zangola), una “segia”, altri utensili ed oggetti di non facile per noi, identificazione. Un oblio causato della messa in disuso di alcuni oggetti, mentre altri risultano non decifrabili, per l’uso di parole dialettali, che venivano in qualche modo italianizzate, nella stesura scritta mai semplice, che impegnava questi contadini, avvezzi ai lavori dei campi ed un po’ meno all’uso della penna. La lista continuava con alcune derrate alimentari frutto delle coltivazioni, che venivano poi conservate, ci sono dunque 16 moggi di “formentone” granoturco, due stare di fagioli e due di fave, si finiva con la scorta delle fascine. L’inventario assommava ad un capitale mobile di poco più di 900 lire imperiali. Ci giunge, sempre di quel 1713, una nuova misura della possessione, effettuata, possiamo supporre, in funzione della causa in corso. Era necessario indicare con precisione i confine delle proprietà. Nell’Aprile di quell’anno, l’agrimensore pubblico Giuseppe Antonio Varena, in compagnia del signor Giuseppe Galbiati che opera nella veste di “protettore delle monache, a cui si aggiungono, prestando la loro assistenza, il fattore ed il massaro, così intitola la sua ricognizione: “Misura d’una possessione in parte arratorio ed avidato, parte a bosco, et pocca parte a campo detta della Tamborina”. All’epoca i confini sono così indicati: a levante c’è un bosco che appartiene in parte del Sig. Campagnano e in parte del Sig. Dott. D’Oggiono, a mezzogiorno il Sig. Secretario Serponti, a sera (ovest), in parte strada che viene da Velate, in parte il Sig. Gio Paravicino, i confinanti ad ovest si completano con la presenza di terreni, verso il bosco di proprietà del Sig. Campagnano. Infine a tramontana (nord) il Sig. Paravicino. Si sottolinea, come si era fatto per il confine ad ovest, la presenza della scomparsa via che dal Mongorietto raggiungeva Velate, altri confinanti sono ancora i soliti Sig. Campagnano e Sig. Dott. D’Oggiono. La misura dell’intera possessione assomma a poco più di 234 pertiche.

Per lunghi anni i Cesana tengono in carico la possessione, sino all’Agosto del 1729, quando i massari, che curarono la proprietà, durante la causa con il Parravicino, lasciano la Tamburina, è infatti il nome di Francesco Cesana quello che compare sulla scrittura, per registrare il passaggio delle “scorte” ai massari che subentrano. Sottoscrivono la nuova investitura Carlo Cereda con i suoi figli. Il contratto avrà la durata di tre anni, a partire dal San Martino dello stesso anno. Il canone sarà di 12 moggi di frumento, che dovranno essere consegnati, al monastero nella ricorrenza di San Lorenzo. Dalla lettura della consegna dei beni, scopriamo che i buoi sono diventati tre per un valore di 306 lire imperiali. Seguono le solite attrezzature e scorte varie. Nell’anno è stato edificato un “cassotto” sopra la stalla. I lavori si sono svolti in “economia”, utilizzando legnami provenienti dal bosco che necessitavano di essere opportunamente “squadrati” per l’uso. Il lavoro fu svolto dal “legnamaro” Pietro Magone che veniva da Casate, ed attesta di avere ricevuto 3 lire come compenso. L’epilogo della lunga permanenza dei Cesana può solo in apparenza risultare singolare, se non fosse stato consueto registrare simili conclusioni nei rapporti di lavoro, di questo tipo. I massari, dopo tanta fatica ed impegno, “uscivano” da questi contratti, solo gravati di debiti. E’ quanto capita a Giuseppe Cesana, che nel gennaio del 1730 si trova a sottoscrivere un impegno con il monastero per rifondere 500 lire che risultavano a suo debito dopo aver lasciato la Tamburina. I termini dello scritto, appaiono non ultimativi, tanto che il Cesana afferma: “..prometto nel miglior modo che mi sarà possibile, secondo il mio stato e condizione, che potrò in avvenire pagare o in tutto o in parte detto mio debito”. Non ci sono dunque scadenze precise, non sappiamo se infine tale debito sarà mai onorato. L’esperienza dei Cereda ha vita breve, termina con i tre anni previsti dal contratto. Nel 1732, una nuova investitura, subentrano i fratelli Molgora. Sono Giovanni, Faustino e Giuseppe, abitano alla Brina. Il Conte Giacomo Brivio, che era il proprietario della cascina ricordata, presenta i tre alle monache, fornendo le referenze necessarie. Il contratto avrà una durata di sei anni, rinnovabile alla scadenza dei primi tre anni. L’affitto annuo è aumentato, i moggi di frumento sono saliti a 13. Si specifica che il frumento dovrà essere “bello, secco netto e crivellato dal molinaro”, dovrà essere condotto al monastero a cura dei conduttori, senza aggiunta di spesa alcuna. A questo punto il contratto si sviluppa attraverso una serie di prescrizioni che, quasi in un copia-incolla, ritroveremo sui contratti degli anni a venire, in cui cambieranno gli attori, ma non le prescrizioni, se non per piccole modifiche. Questa standardizzazione, sarà ulteriormente accentuata dall’utilizzo di veri e propri moduli stampati, che dovevano essere solo riempiti nelle parti che indicavano i contraenti e altri pochi dati sensibili, che personalizzavano l’atto stesso. Abbiamo l’opportunità scorrendoli, di ricostruire quelli che erano i diritti, pochi, e i doveri, molti, che caratterizzavano questo tipo di contratto. Vediamoli: i frutti cosi detti di “brocca” saranno divisi a metà tra le parti. Attenzione particolare si poneva al capitolo “appendizzi”; che prevedevano quattro “para” di capponi “maggienghi”, dunque allevati con fieno raccolto a maggio, da conferire alla festa di San Martino, ancora la stessa quantità di pollastre “maggienghe”, consegna prevista San Lorenzo, in aggiunta otto dozzine di uova, alla scadenza della Pasqua di ogni anno. Facevano sempre parte degli “appendizzi” le giornate di lavoro, che venivano catalogate “da homo” per quattordici all’anno. Si tiene a specificare la casistica dei lavori contemplati in queste “giornate”. Potevano riguardare i bisogni delle possessione, come i lavori nel bosco, od altre incombenze a Monza presso il monastero. I massari avevano l’obbligo di rendersi disponibili per vangare il terreno, oppure assistere alla cura dei “bigatti”, durante la stagione dei bachi da seta, o prestare opera durante i raccolti. La lista delle prestazioni accessorie continua con due viaggi dalla Tamburina a Monza con la “barozza” trainata dai buoi, per trasportare quanto sarà utile e necessario. La possessione produce vino e dunque è fatto obbligo ai massari di piantare un certo numero di nuove viti ogni anno e accollarsi la cura delle stesse sin che queste, saranno in grado di produrre vino. Le monache s’impegnano a dare una “barozza” di letame per ogni anno in cui saranno impiantate le nuove viti. Il trasporto dello stesso, e se servisse altro letame, sarà sempre a spese dei fittavoli. Sarà cura dei fratelli Molgora tenere sempre in ordine la vigna. E’ previsto, nel corso del primo anno di contratto, la fornitura, da parte delle monache, di 200 tra “stagie e stagioli”, che serviranno quali tutori alle viti ed ad altre culture rampicanti, fagioli e fave comprese. La lista degli obblighi assegna le foglie dei “moroni” (gelsi) alle monache, i conduttori dovranno tenere in ordine le siepi e i confini della proprietà. E’ poi fatto divieto di seminare qualsiasi essenza sotto e in prossimità delle viti, tutte le colture dovranno essere distanziate almeno due palmi.

Precise indicazione sulla gestione degli alberi. Non sarà consentito ai massari “intromettersi”, nelle piante di cima. E’ consentito solo potarle. Le così dette “gabbe”, piante da taglio, potranno essere “potate” per realizzare tra l’altro le “staggie” con una precisa cadenza. Le piante di “legno forte”, dovranno avere quattro anni e quelle “dolci” almeno tre anni. Più avanti si ritorna con altre prescrizione sull’argomento. E’ fatto divieto ai conduttori sradicarne alcun albero, pena due scudi per ogni pianta, in aggiunta alla rifusione del valore della stessa. La richiesta di tagliare legno d’opera o da fuoco, fatta dalle monache, sia onorata senza alcun compenso. Ma ritorniamo al vino, con altre disposizioni. Saranno a carico dei massari le spese necessarie a condurre lo stesso ai torchi in Monza per la parte di vino a loro spettante. La monache si riservano il diritto di prelazione sulla parte di uva o vino destinata al conduttore e nel qual caso, il prezzo pagato sarà quel che si “farà nel Convegno di Monza”, un prezzo quindi calmierato. Anche il tempo, quello meteorologico, non era proprio libero di fare come si dice, quel che voleva, ecco qualche regola. In caso di brina o “grandine maggianga notabile” le monache si impegnavano a far la conta dei danni. Dovevano però essere avvisate entro tre giorni dagli eventi, era inoltre necessario che alla verifica fossero presenti, o due persone per parte, oppure una di fiducia di entrambe. Capitolo tasse: anche queste erano a carico dei conduttori, per le monache solo gli aggravi relativi al perticato, che venivano calcolati in funzione del censo Teresiano che era entrato a regime, da qualche anno. La lista delle prescrizioni continua indicando che il trasporto di tutti i materiali necessari per la manutenzione della cascina e annessi, sarà a carico dei conduttori. E’ fatto divieto ai conduttori di sub affittare qualsiasi porzione dei beni avuti, se non con il consenso delle monache o del loro rappresentante. Durante l’ultimo anno di contratto, i locatari devono lasciare a disposizione di chi subentrerà, la paglia e “strame” fieno e affini, prodotti nell’ultimo periodo. Ancora, i conduttori devono vigilare e essere accorti affinché non vengano compiuti abusi di sorta, nella possessione. Qualora ciò avvenisse, devono prontamente avvisare il “protettore”, rappresentante delle monache, affinché si possa porre rimedio. E’ quindi elencata un’altra misura per garantire la sicurezza della proprietà, i conduttori dovranno tenere chiusa la famosa “stanga con chiave”, che immette nella possessione, gli unici ammessi al passaggio sono gli abitanti del Mongorietto come sentenziato nel 1714. Si parla a questo punto del bosco di circa 200 pertiche, sottolineando che tutti i proventi sono riservati alle monache, alcuna raccolta è vietata, se non lo “strame” per fare il letame da dare alle viti. I massari, devono infine vigilare sul bosco per evitare che sia danneggiato dalle bestie o da altri eventi. Si giunge alle disposizioni finali, si affronta il capitolo relativo all’insolvenza dei conduttori. Il pagamento dell’affitto deve essere concluso entro dieci giorni dalla scadenza. Il mancato rispetto, del termine, come quello di uno qualsiasi, dei punti elencati nel presente contratto, determina l’immediata decadenza dello stesso. Ancora una postilla non da poco, se l’evento che invalidava il contratto avveniva in una data anteriore alle Calende di Maggio, le monache, a loro discrezione, una volta data comunicazione ai conduttori della loro decisione, avevano il diritto di pretendere dai fittavoli, il saldo dei crediti, che vantavano in quel momento. Infine era prassi elencare sul contratto stesso, o a parte, le “scorte” che i massari uscenti lasciavano a disposizione di chi subentrava e che naturalmente, ne dovevano rendere conto alla fine del periodo d’affitto, la stima era fatta attraverso un inventario. In quel 1731 i fratelli Molgora ricevono due manze, che sono valutate 264 lire, a cui si aggiunge il valore “d’altre cose massaricie” per ulteriori 80 lire. Delle scorte fanno parte anche 5 moggi di frumento per la semina dell’anno successivo. La restituzione delle scorte è quindi cadenzata con due date precise, relative all’ultimo anno d’investitura. La prima e il giorno di Santa Margherita, in cui si rendono tutte le scorte, ad esclusione del frumento che sarà consegnato a San Lorenzo. In quello stesso 1731, i fittavoli trovano l’accordo con il reverendo prete Giuseppe Antonio Sesti, protettore del monastero, per edificare un “cassotto”. Il legname e i chiodi sono a carico del monastero, il resto ai massari. L’anno dopo, il “cassotto” denominato “grande”, è costruito. Il documento ne da una descrizione dettagliata che troveremo ripetuta in seguito, essendo il manufatto divenuto parte integrante dei beni affidati ai massari e dunque contemplato nella lista delle “scorte”.

La relazione fornita, elenca nei dettagli i diversi componenti il “cassotto” e la fattura dello stesso. L’esposizione termina indicando la posizione della nuova costruzione. E’ posto “sull’ara” di fronte alla casa e va a fare compagnia ad altro simile ma più piccolo chiamato “vecchio” composto di una sola ala e collocato “alla fine dell’ara verso mattino”.

Passiamo al 1735, nel mese di luglio è ancora il reverendo Sesti, per nome della madre superiora del monastero di Santa Margherita, Giacinta Giovanna Corti, a stipulare il contratto d’investitura semplice con i fratelli Giovanni ed Andrea Brambilla. Come sempre i massari entreranno nella possessione in occasione del San Martino di quell’anno. Il contenuto del contratto ancora stilato a mano, ricalca perfettamente quanto visto nelle assegnazioni precedenti. Nel 1740, assistiamo ad un nuovo “cambio” entrano alla Tamburina i fratelli Magni, sono Carlo e Federico che sino ad allora erano stati fittabili del reverendo curato di Galgiana. L’affitto scende a 12 moggi e quattro staie di frumento. Tra le raccomandazioni quella di tenere in ordine e a posto i due “cassotti” quello piccolo e quello grande. La consegna dei fratelli Brambilla, che hanno concluso il loro lavoro, è peritata da Giuseppe Lavelli che abita ad Impari, il perito di parte, per il Magni, è Andrea Crippa che abita alla “Cascina delli Bracchi”.

Curioso constatare che i buoi consegnati sono sempre tre, ma il loro valore è sceso, sono quotati 285 lire. Abbiamo anche qualche novità sulla costruzione o per lo meno su quella serie di appendici più o meno precarie che venivano aggiunte all’edificio per supportare le varie necessità che si venivano a creare di volta in volta. Ecco quindi la costruzione di un portico, si tratta di una “ala larga e lunga” fatta di paglia, contigua alla casa e sostenuta da due colonne di legno e suoi “balzoni”. La nuova struttura fa ora il paio con “l’ala vecchia di paglia” collocata verso il pollaio. Nel 1748 nuovo cambio, Carlo Magni lascia e il nobile Marco Antonio Croce si fa carico di garantire e presentare al monastero i fratelli Corbetta, Giuseppe e Carlo Ambrogio, che abitano al Dosso per ricoprire l’incarico negli anni a venire. La madre superiora è ora Francesca Maria Demartini. Il contratto che troviamo unito alle pagine del precedente, non si dilunga nelle solite clausole ma si accontenta di riferirsi genericamente ai “patti di detta investitura”. Luglio del 1753, abbiamo una stima delle scorte fatta da “doi periti”, che come in altre occasioni sostengono la parte dei massari entranti e di quelli uscenti. I due dichiarano di essere Giovanni Silva di Valaperta e Gio Battista Villa di Renate. Il valore e il numero dei buoi è nel frattempo sceso a due per un valore di 45 scudi che fanno 270 lire.

Il contratto di “investitura” in pratica di locazione a Gio Silva di Valaperta, la durata prevista è di nove anni, rinnovabile ogni tre.

Passano due anni ed il Giovanni Silva che aveva stimato “le scorte”, diventa il massaro della Tamburina, sottoscrive un contratto di nove anni con patto di rinnovo ogni tre e subentra in occasione del San Martino del 1755. Se la cava con un affitto che è ancora di 12 moggi e 4 stai di frumento. L’anno successivo registriamo una dettagliata relazione sulla visita fatta alla possessione dal “protettore” del monastero, il documento non ne cita l’identità. La visita è incentrata alla verifica dello stato della vegetazione ed orientata a fornire indicazioni per la messa a dimora di nuove piante e cambi di destinazione di coltura, per questa o quella parte del possedimento. Una serie d’informazioni descrivono lo stato della proprietà. Abbiamo indicazione che nel giardino, prossimo alla cascina, sono cresciute dei “castanelli”, che possono essere utilizzati per un trapianto nei boschi, in particolare la messa a dimora potrà essere fatta nella parte di bosco detta la “Valletta”. Il sopraluogo ha evidenziato che i castanelli piantati nella primavere, al momento della visita siamo ad inizio settembre, hanno avuto una buona vegetazione e crescono vigorosi. Si parla a questo punto del luogo che viene denominato “del Sole” richiamando quell’osteria del Sole che esisteva ai tempi del Belgiojoso e che lascia presumere una coincidenza dei luoghi. Qui sono presenti delle roveri piccole e vecchie e dunque sarebbe opportuno impiantare gli stessi “castanelli”. Si consiglia di tagliare l’erba che cresce nei fossi ed una volta “morta” la si potrà usare per “ingrassare” le piante. Si chiede di porre attenzione nel tagliare il “brugo” un insieme di sterpaglie e stoppie, che era come abbiamo visto, appannaggio dei massari, evitando di recidere le “rogolette” appena nate. Passiamo al bosco detto “il piano” piantumato da poco con dei roveri ma con ampi spazi vuoti e dunque vista la spesa contenuta, si da istruzione per proseguire con la messa a dimora dei giovani roveri. Questa porzione di terreno, era stata di recente arata, dopo che tutta la legna era stata “stirpata” ed era servita nella fabbrica della chiesa. Particolare che conferma quanto accennato nel post precedente sulle vicende dell’edificio parrochiale di Velate, in cui, negli anni che vanno dal primo decennio del ‘700 alla visita pastorale del Pozzobonelli appunto 1756, fu interessato da importanti lavori di rifacimento e nuova edificazione. Nella prossimità, un analogo appezzamento, anch’esso arato di recente. Il giudizio del “visitatore” suona singolare, dice che tale terreno sembra essere senza proprietario, vista la desertificazione che lo caratterizza e quindi indica di mettere anche qui gli ormai noti castanelli. Si parla ora di un nuovo luogo, indicato come “Ronchaggio”, prossimo alla cascina in cui sono indicate 6 file di viti “bone” che necessitano d’essere “ingrassate” ed il massaro se ne dovrà fare carico, considerando che lo stesso ha avuto la possibilità di raccogliere il “brugo” senza spesa. Nello stesso luogo è segnalata anche la presenza di “moroni belli”. Ci spostiamo a questo punto, nella zona prospiciente l’abitazione, anche qui sembrano esserci delle file di viti, alcune sono danneggiate, sarà meglio estirparle visto che il luogo sembra proprio adatto ad impiantare una “moronata”. Si progetta di mettere a dimora 50 moroni che produrranno senz’altro un “utile” per il monastero. Si segnala ancora il bosco “dabasso” per andare a Velate ricco di piante “d’opera” che producono legname da costruzione, deve essere preservato a tutti i costi e si taglieranno le piante solo in caso di bisogno eccezionale. Considerata la posizione prossima alla strada, questo appezzamento può essere solo destinato a bosco e così va lasciato. Sempre in direzione di Velate c’è un altro appezzamento, coltivato a viti, questa coltura, per fortuna non è stata estirpata come si era pensato di fare, evitando così un grave danno al monastero. E’ importante che invece si proceda alla concimazione delle viti ed in particolare il “fillo novello” che andrà “ingrassato” anche il prossimo anno. L’ultimo pezzo della possessione è quello che da verso la proprietà dei Serponti, che viene giudicato il peggiore di tutta la proprietà. Sarà dunque meglio lasciarlo nello stato attuale perchè non è adatto ne alle viti ne ai “moroni” tanto che le piante che aveva messo il fattore padre, hanno ottenuto una “riuscita” molto scarsa, confermando la povertà del terreno. Arrivati a questo punto, la documentazione dei contratti d’investitura cessa, sappiamo che tale gestione continua ancora negli anni a venire, sino alla vendita all’asta della possessione nel 1786. Cogliamo segnali di questa attività da alcuni riepiloghi annuali delle entrate e uscite del monastero.

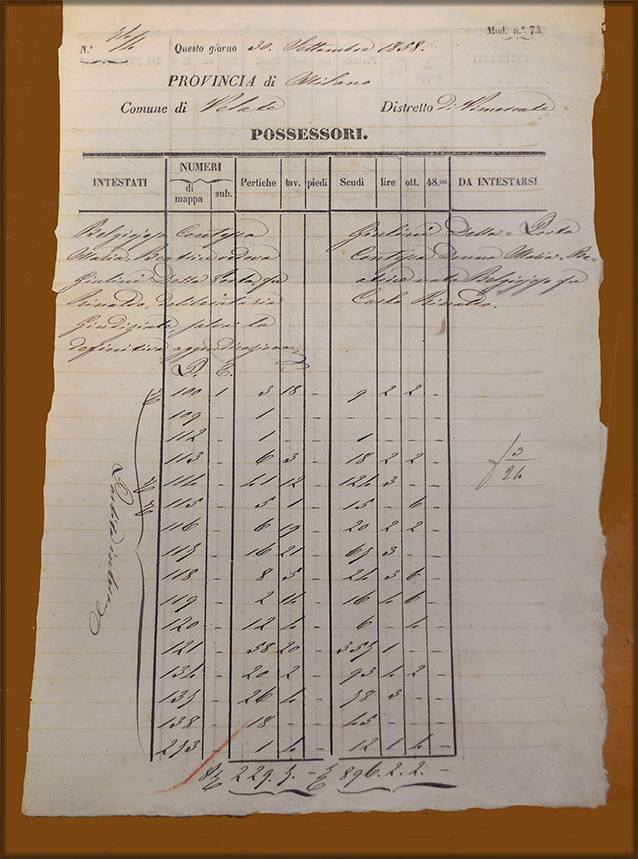

La tabella con le entrare prodotte dalle attività della Possessione Tamburina negli anno d’inizio ‘700