Le Madri di San Lazzaro di Milano ad Arcore: seconda parte

di Paolo Cazzaniga

Le R.R. M.M. di San Lazzaro, promuovono la costruzione della Cascina Malpensata

C’eravamo lasciati con le proprietà del monastero affittate a Gerolamo Cazzola, era l’anno 1610. Il contratto di “affitto semplice”, era stato stipulato per nove anni, anche se la formula usata lasciava intendere che sarebbero potuti essere di più.

La documentazione del monastero presenta, a questo punto, un buco temporale che ci conduce al 1663, quando si ha notizia di una vertenza fra il monastero e Antonio Soncino, che ha per oggetto appunto la possessione di Arcore.

Vediamo cosa era successo. La gestione dei terreni che si trovavano sull’attuale via Cesare Battisti, vista l’estensione e una certa distanza dall’abitato di Arcore, dove erano alloggiati i contadini, che curavano le proprietà del monastero, aveva convinto le monache della necessità di avere all’interno di quella che nel frattempo era diventata “la vigna grande”, come indicato nelle carte del tempo, un edificio per ospitare i lavoranti. Quindi nel 1649, stipulano, con Carlo Castelli, un contratto di assegnazione di beni, diverso da quanto avevano fatto con il Cazzola. La nuova formula è quella di “enfiteusi”. Un istituto giuridico in cui affidando dei beni per un tempo congruo, nel nostro caso due generazioni, l’affittuario si sarebbe impegnato a realizzare precise migliorie al fondo che teneva. La richiesta del monastero era appunto di edificare quell’edificio che abbiamo detto. La cifra d’affitto era stabilita in 800 lire imperiali annue, a cui si sarebbe poi sottratta una quota da definire, che avrebbe compensato la spesa del conduttore nell’edificare la cascina. Probabilmente il Castelli aveva fatto male i suoi conti o qualche altro evento aveva indotto lo stesso a cedere il contratto, nel 1652, con l’assenso del monastero, ad Antonio Soncino. Le richieste del monastero, in termini di affitto rimangono le stesse, così come il patto di edificare la necessaria cascina.

Antonio Soncino, non da seguito alla costruzione della nuova cascina

Per l’appunto si arriva al gennaio del 1663, erano passati undici anni, ma della nuova costruzione non si vedeva ombra. A questo punto le reverende madri si rivolgono alle autorità e: “…vanti il Sig.r vicario di questa città (Milano)…” chiedono che il contratto venga risolto. Il Soncino non ci sta e ribatte: “…haver fatto altri e più necessary miglioramenti per la necessaria habitazione de massari e coltura de beni ancora con partecipate de dette Reverende Madri…”. Il Soncino rimarca poi come le spese, sostenute per queste migliorie, fossero ben oltre la cifra che avrebbe sborsato per costruire la nuova cascina, conclude dicendosi disposto a: “…purgar la mora…”, senza dover tuttavia rinunciare alla disponibilità della possessione. Come andarono le cose? Anche con l’interessamento del “protettore” del monastero, il conte Giacomo Fagnani, si arrivò ad una transazione, abbastanza complessa e alquanto singolare circa la piega che presero gli avvenimenti.

Antonio Soncino vuole acquistare i beni del monastero

Le monache si impegnarono, non appena ottenuta autorizzazione dalla “Sagra Congregazione di Roma… (a) vendere et alienare al detto signor Soncino detti suoi beni levellati…”. Il prezzo pattuito ammontava a 16.000 lire imperiali, che il Soncino avrebbe pagato entro sette anni, a partire dal momento della stipula dell’atto di vendita, subordinato, come si è detto, all’autorizzazione ecclesiastiche. Per sua tutela, il monastero chiede che il compratore debba informare, con un preavviso di quattro mesi, le monache prima del pagamento, lasciando alle stesse un tempo sufficiente per decidere e identificare come investire la cifra. Le 16.000 lire corrispondevano a 20 volte l’affitto annuo richiesto, era l’importo previsto, dalla legislazione del tempo, per affrancarsi dal contratto di “emphiteusi” e prendere possesso del bene gestito. Al compratore viene richiesto un interesse, calcolato dal momento dell’ufficializzazione dell’acquisto, sino al saldo, nell’ordine del 5% annuo sulla cifra pattuita. Tuttavia le monache paventavano che il consenso dalla Congregazione a Roma non fosse cosa scontata. Pur impegnandosi ad agire subitamente, chiesero, allo stesso Soncino, di farsi tramite, attraverso gli opportuni canali, per caldeggiare la causa, dicendosi disposte, a versare la metà delle spese che il compratore avesse sostenuto per le “pratiche” necessarie a sveltire l’iter. Nell’attesa della stipula del contratto il Soncino avrebbe continuato a pagare quel fitto annuo di 800 lire imperiali, come fatto sino a quel momento, confermando in tutto e per tutto, il contratto di “emphiteusi”, fatta dunque la sola eccezione per la costruzione della cascina che risulta sospesa. Altre condizioni emergono dall’atto notarile. “A contemplatione delle sudette cose detto Sig.re Soncino habbi preventialmente da pagare per donativo alle dette Reverende Madri … due Mille seicento lire Imperiali per … estinguersi e soccorersi in loro gravissime necessità e pagar ancor debiti per quali sono continuamente molestate…”. Il convento si trovava pressato da debiti accumulati e dunque, nella ricerca di liquidità, cercava d’incassare la cifra indicata per appianare la sua situazione finanziaria. Viene specificato che la cifra, doveva essere considerata come una donazione, oltre il prezzo delle 16.000 lire imperiali pattuite per l’acquisto della possessione. Il Soncino per onorare il suo pagamento mette sul piatto una proprietà che ha nel comune di Liscate pieve di Settala, valutata 8.000 lire imperiali. In tal modo resterebbe da versare ancora la metà del prezzo pattuito con il monastero. Alla fine di tutti questi accordi, siglano l’atto la priora suor Chiara Maria Visconti, la “cancelera” suor Bianca Margherita Rhò, il compratore Antonio Soncino e ancora il protettore del monastero Giacomo Legnano, e l’agente Paolo Ambrogio Sovico.

Il Papa non concede il permesso per la vendita dei beni di Arcore

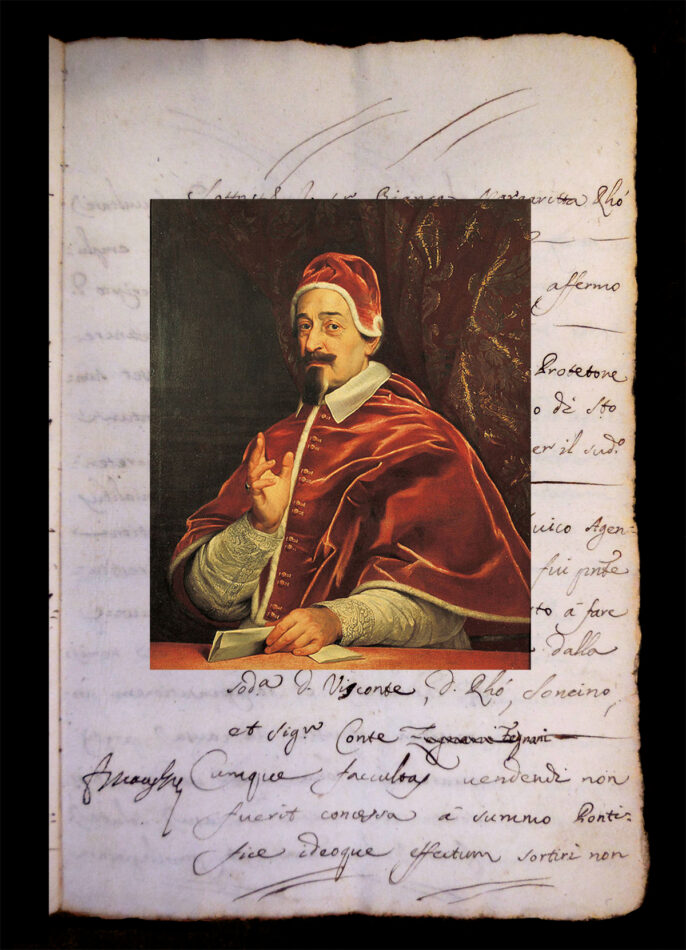

Papa Alessandro VII. Nel documento l’indicazione della mancata autorizzazione alla vendita dei beni di San Lazzaro

I timori delle monache di San Lazzaro risultarono giustificate e in quel 1663 il papa Alessandro VII, non concesse l’autorizzazione al Monastero di San Lazzaro per alienare i beni a favore di Antonio Soncino. La decisione ingarbugliò ancora di più la situazione. Il Soncino pretendeva che le 2600 lire imperiali, devolute quale regalia, fossero messe a scomputo dei fitti futuri, le monache non volevano restituire, ne scontare, quanto avuto dal Soncino. Il Soncino alzò la voce e aggiunse che a seguito della misurazione della possessione, risultata inferiore a quanto indicato nel contratto del 1652, chiese che il fitto annuo fosse adeguato alla nuova stima. Le parti, ai ferri corti, minacciarono di appellarsi nuovamente agli organi giudiziali, ma ancora una volta, attraverso comuni amici, decisero di divenire a patti. I nuovi accordi stipulati diedero continuità al contratto di “emphiteusi”, fissandone l’inizio al 1652, ma la durata passò da due a tre generazioni. Sempre a favore del Soncino la nuova misurazione dei terreni, fatta dall’ingegner Mafezzone, che fissò l’affitto in 675 lire imperiali. Finalmente il Soncino s’impegnò ad edificare la cascina, tuttavia, il costo fu a carico del monastero. La stima, tra la congruità della spesa fissata in 100 lire imperiali annue e l’avanzamento dei lavori effettuati, sarebbe stata fatta da un ingegnere scelto dalle due parti. La somma finale non avrebbe comunque superato le 3000 lire imperiali. La partita era da considerarsi chiusa, da quel momento la famiglia di Antonio Soncino, avrebbe iniziato la costruzione della cascina e di tutto il complesso della Malpensata. Non abbiamo documentazione delle fasi costruttive e di come l’azione del Soncino, si sviluppò sui terreni di Arcore. Al momento della sottoscrizione dell’atto del 1663, Antonio Soncino risultava residente a Milano in Porta Nuova nella parrocchia di San Donnino “alla mazza”. Si tratta di una zona centrale di Milano, verso l’attuale via Montenapoleone. Gli altri interessi che lo stesso aveva ad Arcore, risalivano agli anni Trenta del Seicento ed erano circa trenta di pertiche di aratorio e altrettante di boschi, che già nel 1638 risultano ceduti ad altri soggetti.

Anno 1743: le proprietà di Arcore ritornano nella disponibilità di San Lazzaro

Nel 1743, con la morte di Giuliana Soncino, si conclude il tempo delle tre generazioni, come era stato previsto dal contratto di “emphiteusi”, stipulato nel 1652. Sono passati novant’anni e le monache del monastero di San Lazzaro, attraverso un atto notarile datato 19 settembre 1743, possono disporre nuovamente della possessione di Arcore.

La figura di Giuliana Soncino

Prima di addentrarci nell’operazione di riappropriazione e riunione al “Dominio Diretto” dei beni del monastero, spendiamo due parole sulla figura di Giuliana Soncino, nipote di Antonio Soncino. Nell’imprescindibile libro “Arcore – Un Popolo la sua Chiesa il suo Territorio”, Tonino Sala nella parte dedicata ai “Nobili arcoresi” cita tra le famiglie i Soncino, ricordata per una lapide posta all’interno della Parrocchiale di Arcore, che racconta dell’istituzione della “Causa Pia Soncino” in cui appunto Giuliana lascia disposizione per fornire, ogni anno, dapprima ad una, poi alla morte del marito a due ragazze arcoresi, bisognose e meritevoli, la dote per il loro matrimonio.

La Causa Pia Soncino

Oltre all’opera misericordiosa Giuliana aveva a cuore la sorte della sua anima. Quindi nel testamento si legge: “…l’Abbate dell’Orto, mio carissimo amico, proporrà ogni anno tre figlie nubili di detto luogo di Arcore delle più bisognose e povere di queste tre il mio sig. Marito (Valente del Conte) … sceglierà quella, che col suo giudizio e prudenza giudicherà più in caso di godere della dote… se (la ragazza) vorrà godere di tale dote l’aggravo e obbligo a recitare a voce alta dopo le funzioni Parrocchiali del dopo pranzo le Litanie della Madonna all’altare della stessa posto nella Chiesa Parrocchiale di detto luogo di Arcore con di più tre Ave Maria ad onor di Gesù, Giuseppe e Maria, ed il salmo de’ Profundis in suffragio dell’anima di me testatrice, e ciò in tutte le domeniche dell’anno e feste di precetto della Beata Vergine, intendo che così sempre di anno in anno debba osservarsi in modo tale che per recitare quanto sopra debbano essere sempre due, cioè quella che scade e quella che entra…”

La lapide, di cui si è detto, era in origine, collocata nella vecchia chiesa di Sant’Eustorgio, come espressamente indicato nelle volontà testamentarie di Giuliana Soncino: “… mio signor Marito legatario erede usufruttuario… fare subito dopo mia morte la iscrizione (ossia) memoria in ristretto scolpita con caratteri facilmente intellegibili in una lapide di marmo con l’enunciativa del giorno ed anno di questo mio testamento… a qual lapide dovrà apporsi ossia incastrarsi nel muro di detta Chiesa Parrocchiale di Arcore sotto il Crocifisso che si porta in occasione della processione che sta appresso vicino al Battisterio…” . La lapide fu poi traslata nel nuovo edificio dove la possiamo vedere ancora oggi sul lato sinistro dell’altare maggiore. Possiamo in tal modo dare una più precisa identità alla nobildonna che nel libro citato, usciva dall’oblio solo per la presenza della lapida che la citava.

Ancora un ostacolo sulla strada di San Lazzaro

Dunque Giuliana Soncino muore ed il marito, Don Valente del Conte che gli sopravvive, rilascia al monastero le proprietà con l’atto di cui abbiamo detto. Ancora un ostacolo si frapponeva nella pratica di riacquisizione. Giuliana aveva una sorella, monaca professa del monastero benedettino di Brugora, oggi nel comune di Besana Brianza. Rosa Soncino riteneva di avere anch’essa diritti, circa l’utilizzo della possessione di Arcore, appartenendo a quella terza generazione, dopo Antonio Soncino, come prevedeva il contratto stipulato nel 1652. Dunque “…fu rimessa la quistione a rispettivi confidenti legali, per sentimento de’ quali, fu conciliata transazione…”. Per una cifra, una tantum, di 1200 lire imperiali, pagata al monastero dei S.S. Pietro e Paolo di Brugora, il San Lazzaro riebbe finalmente il pieno possesso dei terreni ed edifici arcoresi.

Ricognizione dei terreni del San Lazzaro

Nel mese di settembre di quel 1743 Don Valente del Conte assiste alla ricognizione delle proprietà che devono ritornare al monastero, è chiamato alla stima l’agrimensore Carlo Giuseppe De Vecchi di Milano. L’accordo con il monastero prevedeva che lo stesso Don Valente tenesse la proprietà in “affitto semplice” ancora per un anno e quindi solo nel 1744, sarebbe stato stipulato un nuovo contratto, sempre d’affitto semplice, per nove anni. Il nuovo affittuario sarà Filippo Gerosa, con l’avvallo di Gio. Appiani “detto il dorino”. Con questa stima ci soffermeremo in modo particolare sul complesso abitativo della Malpensata, di cui abbiamo per la prima volta una chiara visione. Dalla descrizione possiamo ipotizzare che gli stessi Soncino-Del Conte, usassero questo luogo come loro abitazione, essendo descritta tra le pertinenze “la casa da nobile” a cui si accompagnano i locali “rustici” per i contadini e pigionanti. La Malpensata non era l’abitazione principale della famiglia ma solo un luogo di “villeggiatura”. Come era costume, in quei tempi, le famiglie milanesi abbienti erano solite passare lunghi periodi nelle dimore che possedevano fuori dalla città. Abbiamo conferma che Giuliana Soncino abitava a Milano, dal suo testamento e dalle vicende successive all’istituzione delle due doti per ragazze arcoresi bisognose, quando appunto viene ipotecata a garanzia l’abitazione milanese con “ortaglia” sullo Stradone a San Vittore al Corpo N° 2715.

Un “giro” tra le coltivazioni e le specie arboree

Il fattore di Valente del Conte, Antonio Crippa, accompagna alla ricognizione l’agrimensore designato dalla priora di San Lazzaro, Angela Teresa Calchi. Iniziamo con la conta dei terreni per scoprire quali erano le coltivazioni praticate. Nel “Campo del Cerchio”, prossimo alla Cascina del Bruno, si coltiva per metà la “stobia di formento” e metà con “stobia di formentone e miglio”. Proseguiamo con il “campo detto il Bruno”, dove troviamo le stesse coltivazioni.

Alla Cascina San Gregorio

Ci spostiamo in Arcore dove nella zona della scomparsa Cascina San Gregorio, nella prossimità dell’Oratorio maschile abbiamo il “campo detto il prato e campelli”. Nella precisa conta dei beni segnaliamo le essenze qui presenti che risultano di qualche pregio. Si contano circa 250 piante e tra queste: “10 gabbe di castano di terza foglia” e poi moroni (gelsi) particolare la classificazione 18 esemplari da “somero” tre da “terzera” uno da “palo”. Si indicava con questi termini il diametro delle piante, riferito all’uso che si poteva fare utilizzando quel legname nell’edilizia del tempo, ed in special modo nella costruzione dei tetti. Con il numero di “foglia” si definivano gli anni della pianta stessa.

Alla Ravizza

Continuiamo con l’esplorazione, ci spostiamo sull’odierna via Monte Grappa e incontriamo il “pezzo di terra avitato detto il Ronchetto del pino”, si tratta del pendio oggi occupato dal giardino della Villa Ravizza. La coltura pregiata è quella delle viti, qui troviamo: 42 “viti a foppa” buone e altre 10 indicate “grame”, ci sono poi 1250 “viti a ghirlanda” buone, altre 108 grame e 128 novelle di due o tre anni di vita.

All’interno del vigneto si contano infine piccole piante di “cerase”, “brugni” “gandiole”. Infine si contano diversi “pomi” un “cottogno”, un numero limitato di “moroni” un “cornale”, qualche “castagno” e “noce”.

Due parole sul tipo di coltivazione della vite nella Brianza del Settecento, prima dello sterminio di tale essenza prodotto a metà Ottocento dalla fillossera.

A proposito della vite

Si indicavano con “viti di foppa” il sistema che prevedeva la presenza di otto fili di vite, messi a dimora in una sola buca la “foppa”, che crescendo formano una ceppaia. Le “foppe erano comunque disposte in filari distanti le une dalle altre dai tre ai quatto metri, normalmente si usavano almeno quattro pali di sostegno per ogni foppa. La coltivazione a ghirlanda, nota con il nome di “pergoletta”, si differenziava dalla precedente in quanto i fili della vite non venivano raggruppati, ma disposti in fila continua. Il sostegno della vite era poi realizzato utilizzando due tipi di supporti che abbiamo incontrato nella nomenclatura dei legnami, erano il “palo” che serviva ad appoggiare i tralci a frutto, mentre a sostenere le cacciate della vite erano destinate le “pergolette”, note come “maneggie”, a tale sostegno si avvinghiavano, come abbiamo visto, i getti della vite e da questa azione d’avvolgimento il termine “a ghirlanda”. Terminiamo il capitolo viti con una curiosità: a firma di Ludovico Mitterpacher, ordinario di agricoltura all’università di Buda, nel volume “Elementi d’agricoltura” dato alle stampe per ordine del R. Governo, anno 1784, nell’ambito dell’ammodernamento voluto dal governo austriaco in Lombardia, queste curiose note riferite alle nostre terre e alla coltivazione della vite: “Dove la vite viene educata a gabbiolo, o a banchetta sarebbe pregiudizievole il tendere un tralcio da un gabbiolo all’altro, o dall’una all’altra banchetta, perché essendo il loro intervallo almeno di dieci braccia, affine di protendere tanto a lungo un tralcio, converrebbe cavar tralcio da tralcio lo che infievolisce troppo la vite che si riduce a far vino debole Questo abuso merita riforma nel territorio Monzese dove nel riprovato modo si allungano i tralci colà chiamati “bernardoni”.

A nord di Arcore

Passiamo ora nella zona nord di Arcore, in quei terreni che erano stati di pertinenza del convento di Sant’Erasmo, per cui si versava quel contributo d’incerta origine, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente. Il primo terreno è il “bosco brutto”, che in precedenza era stato indicato come “alle foppe”. Qui crescono roveri, ceppate di castagno e altre essenze di poco pregio, in questa zona, ancora oggi, troviamo quel “brugo” da cui si definisce il terreno appunto come “boschivo brugherato”. Stessa classificazione per il successivo “bosco del lupo”. All’interno di questa area boschiva vengono contate circa 170 piante di qualità varia, sia come pregio d’essenza, che come dimensione.

Ai possedimenti del monastero si è aggiunta la cascina Malpensata

Ora la stima si sposta alla “Possessione detta la cassina Malpensata”. Una estensione notevole di terreni tenuti principalmente a vigneto, anche se non mancano altre essenze arboree e terreni tenuti a coltura. Vediamo nel dettaglio cosa cresceva e cosa si coltivava. Partiamo da quel rettangolo posto a cavallo con il confine di Vimercate, che come i terreni situati a nord di Arcore, risultavano sotto la giurisdizione del Sant’Erasmo. Si tratta del pezzo di terra “detto il campo del sacco osia delle ossa”, risulta coltivato a “stobie di formento, formentone e miglio”, il terreno è segnato dalla presenza pressoché solitaria di tre soli “moroni”. E’ ora la volta delle oltre 350 pertiche di terreno in parte a vigneto e in parte a campo detto “la Vignazza”. Qui sorge ora, sia un caseggiato civile che uno rustico, appunto la Cascina Malpensata. Gli alberi coltivati in quest’area sono una decina di “roveri” e altrettanti “olmi”, poi si contano 739 piante di media e bassa qualità e varie dimensione.

La “Vignazza” e l’antico metodo celtico della coltivazione della vite

Passiamo al vigneto tenuto con “viti a foppa”: 1248 buone, 378 mediocri, 292 grame e per finire si contano 27 spazi non piantumati, come era abitudine si era pensato per tempo a perpetrare la coltivazione e quindi nella vigna risultano poco più di 60 viti novelle, indicate per gli anni di vita da 4 a 1. Ancora a proposito del tipo di coltivazione della vite qui praticato, l’agrimensore annota la presenza di 384 “oppi” e 681 “oppietti”. Due parole al proposito su questa essenza arboree e la ragione della loro presenza. Si tratta di aceri campestri, il cui utilizzo nella coltivazione della vite rimanda molto indietro nel tempo. Per i romani del 3° secolo a.C. questa pianta era chiamata “Arbustum gallicum”, che era poi il nome con cui veniva indicato l’antico sistema di coltivazione della vite praticato in epoca celtica. Il vitigno cresceva appoggiandosi ad un “tutore vivo”, il sostegno mutava secondo le morfologie del terreno, alla Malpensata si utilizzavano i rozzi aceri campestri, gli oppi.

Gli edifici della Cascina Malpensata costruiti dai Soncino

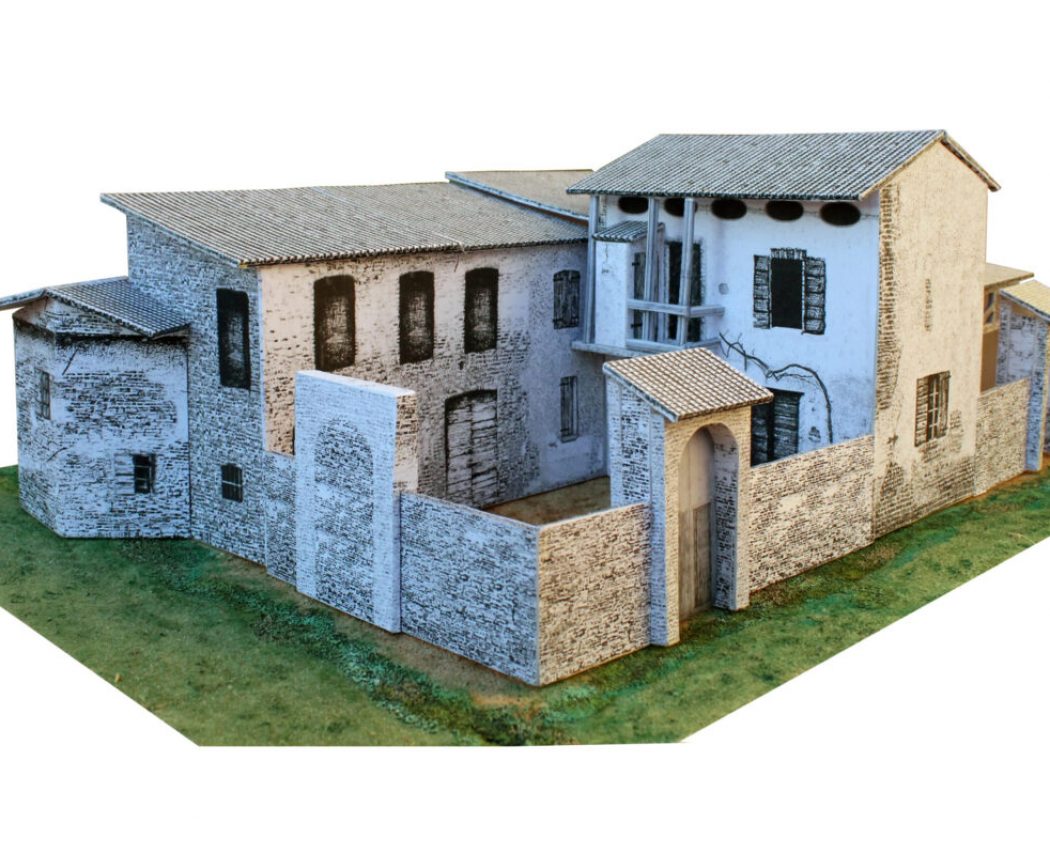

Per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco dobbiamo dire che la costruzione oggi nota come Cascina Maria, edificata dove un tempo sorgeva la Malpensata, non ha niente a che vedere con il complesso di edifici che l’ingegnere Carlo Giuseppe De Vecchi descriveva in quel 1743.

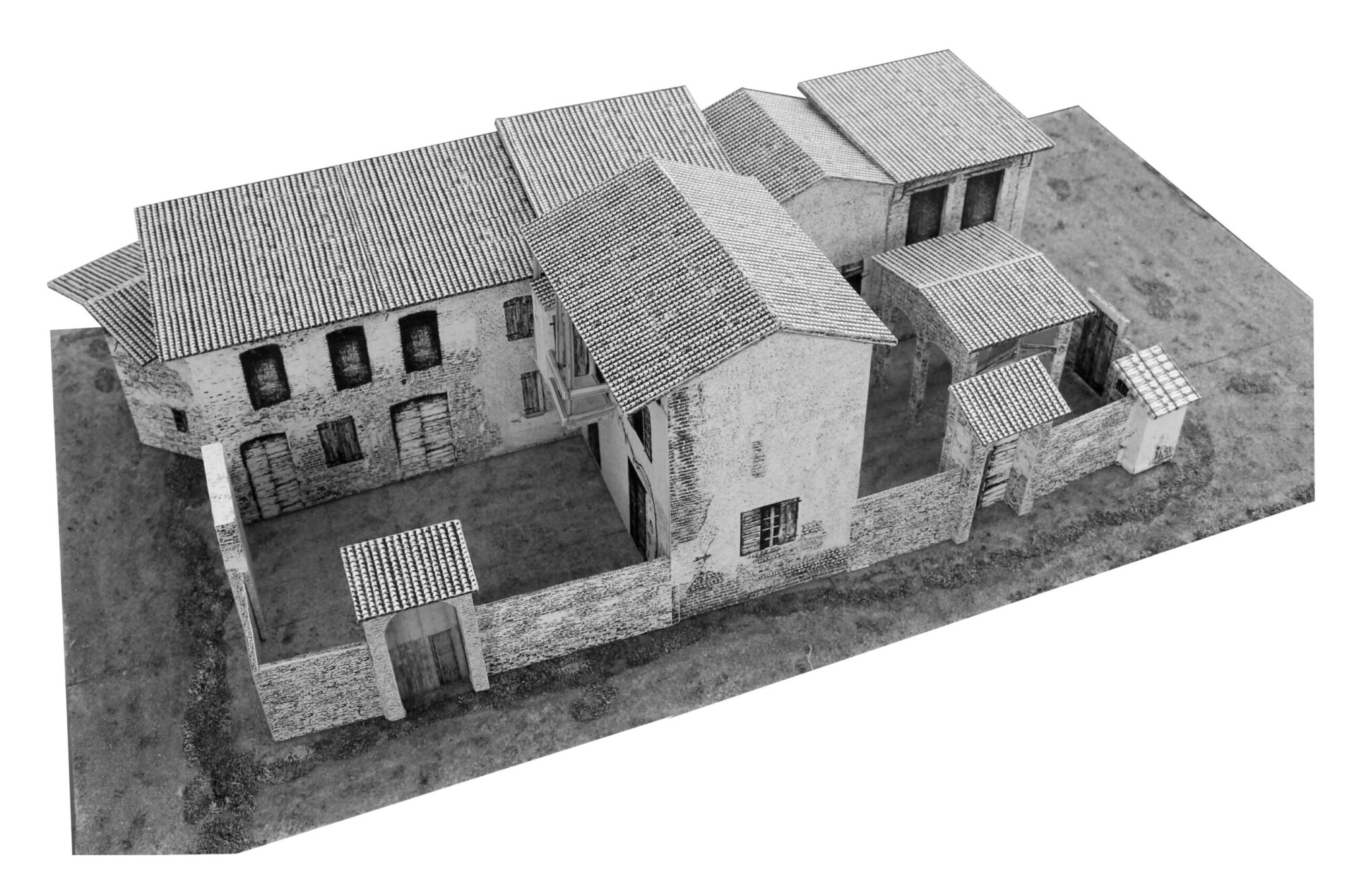

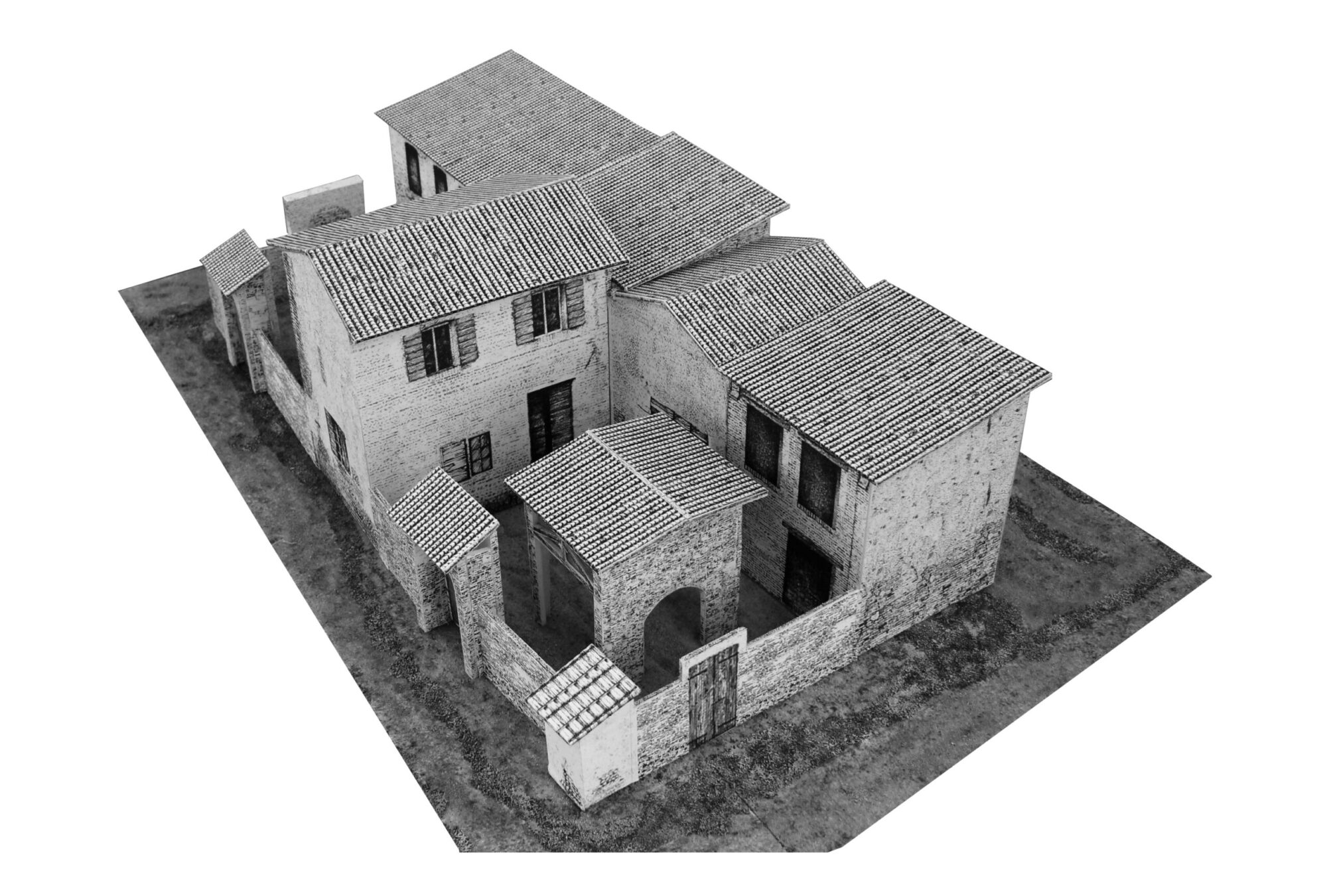

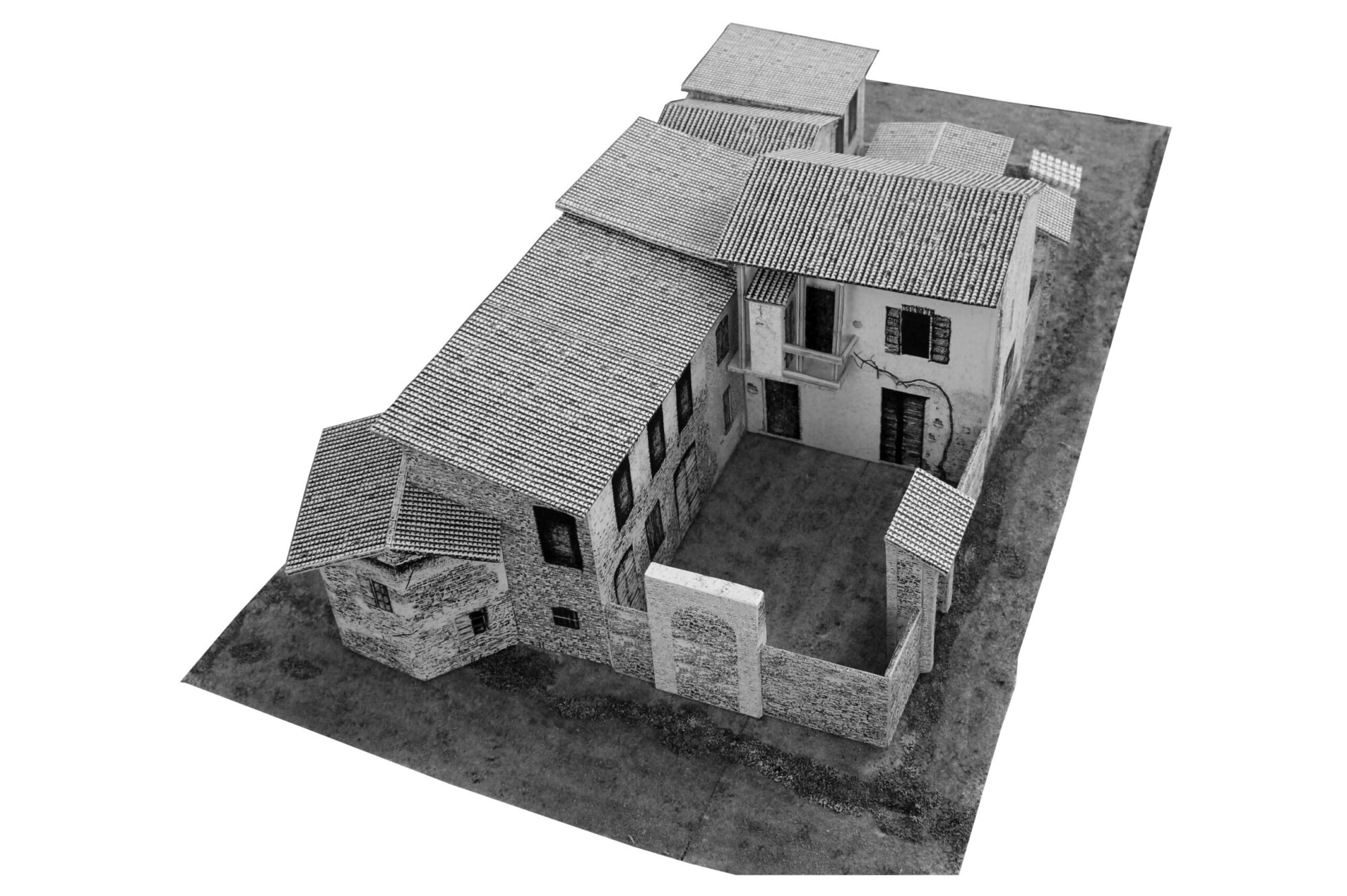

Grazie alla rappresentazione topografica del Catasto Teresiano, andiamo ad adattare su di essa la descrizione del 1743. Non pur priva di possibili imprecisioni, abbiamo realizzato una ricostruzione tridimensionale del luogo e supportati da questo modello percorreremo il complesso degli edifici che erano la Cascina Malpensata. Oltre al rilevo di cui si è detto, ci confronteremo con altri due inventari fatti sul campo in occasione di altrettanti contratti d’affitto che si collocano nel 1761 e nel 1789. In questo lasso di tempo, di quasi 50 anni, registriamo, inesorabili, quei segni del degrado del complesso, che pensato in origine per accogliere i Soncino e i contadini, che si dedicavano alle attività agricole nelle terre di San Lazzaro, tenute in affitto dai Soncino, si andranno deteriorando sino a risultare sempre più precari, quando nell’Ottocento verranno demoliti per fare posto alla Cascina Maria.

La viabilità per la Malpensata nel Sei e Settecento

Iniziamo col dire della viabilità che conduceva alla Malpensata. Oggi si arriva alla Cascina Maria percorrendo via Cesare Battisti in direzione di Oreno e svoltando a sinistra, poco dopo quello che era l’accesso alla Gilera, su via Montello che finisce nella corte aperta del complesso abitativo. In passato, andando a quando la Malpensata fu edificata, la viabilità da e per Arcore risultava quella proposta nella mappa che segue.

Partendo dalla Chiesa Parrocchiale si percorrevano le odierne via Piave e Tomaselli, dove oggi quest’ultima incrocia via Gilera, che non esisteva, si poteva piegare a sinistra salendo verso nord, oppure proseguire diritti sull’attuale via Foppa, naturalmente non c’era la ferrovia e quindi la via continuava nell’area oggi occupata dalla Tenaris, prendendo il nome di strada per Velasca, dove appunto si dirigeva. Su questa tratta si staccava la strada che conduceva alla Malpensata, approdando sul lato nord della cascina, dove attraverso un andito, munito di portone si accedeva alla corte rustica. A proposito di porte d’accesso alla cascina, segnaliamo l’entrata che sul lato ovest conduceva nella corte civile, ma che risultava già murata nel 1743. Abbiamo ancora due “porte grandi”, che volgono a mezzogiorno, una dalla corte civile e che è utilizzata per tutto l’arco di tempo dei tre rilievi. Un’ultima porta è collocata nella corte rustica, guarda verso sud e fa il paio con quella che si è detta, posta sul lato nord sul cammino da e per Arcore.

La corte civile della Malpensata

Iniziamo dalla corte civile, dove come detto, si accede dalla porta grande a mezzogiorno. La stessa risulta coperta e in uno dei due battenti, una portina pedonale. Sul lato ovest si nota l’entrata murata. All’interno della corte, di fronte alla porta grande, due ambienti terreni, sono la “rimessa di carrozza” e la stalla per i cavalli, da quest’ultima si accede a quel luogo che vediamo sull’angolo di forma tondeggiante usato per tenere i finimenti dei cavalli. Sopra i due ambienti troviamo la cascina a tetto a tre cassi. A destra dell’entrata la “casa da nobile”. Un uscio a due ante che conduce nella “sala da nobile”. Nel cortile ancora una “portina” sull’angolo, che mette in comunicazione, attraverso un andito, la corte civile con quella rustica. Al piano superiore le camere, una con l’affaccio sulla piccola loggia dove è presente un “servizio igienico”, come vedremo poi. Procediamo ed entriamo nella casa da nobile, che al vero dalla descrizione appare abbastanza modesta. Il locale è scaldato da un camino, realizzato in pietra di “molera” e con una cappa in cotto. La luce entra da due finestre realizzate con 26 pezzi di vetro, in quel tempo erano poche le finestre così concepite, un particolare che denota la buona condizione economica dei Soncino. Una porta conduce ad un andito, che contiene la dispensa per le provviste. Da qui, una seconda porta immette in un altro andito, dove troviamo l’accesso alla “cucina da nobile” e la scala che conduce ai superiori. Nella cucina il suolo è in cotto, di cotto e vivo il camino, poi un guarnerio (armadio a muro) a più ripiani, per deporre pentole e stoviglie. Sotto la finestra, sempre a più vetri, sostenuto da due spalle in cotto il lavandino. Lasciamo la cucina e attraverso 14 gradini di vivo arriviamo al piano superiore. A sinistra una stanza, collocata sopra la cucina, un camino alla francese e due finestre in due ante. Da una porta si esce nella piccola loggia, che abbiamo visto dal cortile, dove troviamo il servizio igienico, che merita due parole. Innanzitutto un ulteriore elemento che conferma la condizione economica e sociale della famiglia Soncino, attenta nel garantirsi una certa riservatezza, potendo contare di una simile comodità in prossimità della camera da letto. Del tutto particolare la descrizione del piccolo locale, che denota come si trattasse di qualcosa ancora non entrato nel linguaggio comune, indicando il luogo per la sua funzione: “al sedere per necessario”.

Altre stanze si susseguono al piano superiore. Una dirige verso il retro del complesso a nord, dove si affaccia una finestra. Simile a quelle incontrate nel piano inferiore, questa conta 32 pezzi di vetro, divisi in più antini. Ritornati nella prima stanza sopra la cucina dirigiamo verso est e incontriamo una “arcova” (parte di locale in cui è contenuto il letto) diviso appunto dalla stanza con un tramezzo di assi. Segue ancora una stanza con finestra che guarda nella corte rustica. Per finire, dal ripiano che avevamo incontrato saliti la scala, svoltando verso destra c’è una ennesima stanza che risulta goduta dal massaro e che guarda verso ponente, collocandosi nell’angolo tra la casa da nobile e il corpo di fabbrica della rimessa e della stalla. Da questa stanza si accede attraverso una piccola scala ai solai, che prendono luce da cinque finestre ovali. Ritornati al piano terra, incontriamo altri locali, disposti verso “tramontana”, di pertinenza del massaro. Il primo spazio ha una finestra verso la corte civile ed una verso nord, al suo interno un camino. Da questa stanza si accede ad una seconda, sempre sullo stesso piano, riscaldata da un camino in cotto, stesso materiale per la cappa. Questo locale ha una porta sul lato nord (vedi immagine), e una scala “di piotte male anesse” che porta al superiore dove c’è un’altra stanza, con rifiniture approssimative e il soffitto a tetto. Nel famoso andito che mette in comunicazione le due corti, trova posto una scala che porta alla “cantina da nobile”, sembrerebbe un semi interrato vista la presenza di finestre sia a nord che a est. Il suole è “in gerone” e a metà lunghezza è presente un arco in cotto.

La corte rustica della Malpensata

Passiamo a questo punto nella corte rustica. Sul lato sinistro la “cucina del massaro” con una “finestrella” verso corte, qui il camino e in parte in cotto e in parte in vivo. All’interno della cucina una scala, per lo più con gradini di asse e un uscio messo a metà della salita, conduce in una stanza divisa in due da un tramezzo d’assi. Da questa stanza tre gradini di cotto conducono al solaio, che risulta diviso sempre da un tramezzo con l’altra parte del solaio utilizzato dalla “casa da nobile”.

Ritornati nella cucina, usciamo nel cortile e incontriamo il pozzo, con parapetto e spalle di cotto. Li vicino la presenza di due “navelli di vivo” si tratta di vasche usate anche come abbeveratoi per gli animali della cascina, completa l’elenco di questi presidi il forno, coperto con un tetto, la bocca in pietra di vivo, la canna del camino è posta sopra la bocca, il suolo in mattoni e il volto in cotto (questi elementi sono stati omessi nella ricostruzione tridimensionale proposta).

Scorriamo ora le immagini, proposte appena sopra. In quella con l’indicazione: “La corte rustica verso sud” possiamo apprezzare la “porta grande”, simile a quella della corte civile. Al centro del cortile il portico, che in quel 1743 risultava costruito “alcuni anni sono…” dal signor Valente del Conte, che come ricordiamo era il marito della defunta Giuliana Soncino. Realizzato in due campi con tre pilastri di cotto, suolo di terra e coperto da due spioventi di tetto. Ancora sull’angolo sud-est lo “stallino” per gli animali. Sulla parete est la “portina” che conduce al giardino. Non dobbiamo immaginarci un giardino dai canoni moderni come noi li intendiamo, era comunque uno spazio di verde che nel 1743 risultava cinto di muro verso la corte rustica, mentre gli altri tre lati erano segnati da siepi e da “gabbe” e “gabbetti forti”, vale a dire alberi, in questo caso piantati abbastanza fitti, a cui viene ogni anno tagliata la chioma (dal dialetto “gabà o gabbà” a suo volta dal latino “glabrare” togliere i peli). Nel 1743, all’interno sono censiti “1 pomo da cantilone 2 brugne da polone e due brugne da palo”. Sempre a proposito di questo giardino, nel rilievo del 1761 quando l’affittuario sarà Carlo Maria Vismara, lo stesso aveva provveduto a cintarlo tutto con un muro.

Nella ricognizioni sono ora indicati, scorrendo all’interno del muro ad est, dalla portina verso l’edificio, un portico ad un sol campo ed un “casso a terra”, immaginiamo un manufatto simile alla parte alta della cascina, dove viene solitamente stivato il fieno, ma collocato a terra e coperto da un tetto.

Descriviamo a questo punto l’edificio collocato frontalmente alla porta grande della corte rustica. Partendo dalla sinistra incontriamo l’entrata per la “stalla per li buoi” usati per i lavori nei campi, aratura e trasporto dei carri. Nelle spalle dell’ingresso sono collocati due grossi anelli di ferro, per tenere legati gli animali. All’interno una lunga mangiatoia per il fieno delle bestie. Sopra la stalla la “piciola cassina a tetto in due cassi”.

Seguendo il fronte dell’edificio verso sinistra incontriamo l’andito della “porta grande”, per uscire dal complesso verso nord ed avviarsi su quella viabilità che conduceva ad Arcore e dalla parte opposta a Velasca. Sotto l’andito è posizionato un “piciol polajo”, mentre sul lato opposto, attraverso una scala in prevalenza con gradini in legno che termina con “due gradi di cotto”, si arriva ad un locale collocato sopra la cantina, di cui avevamo detto in precedenza, terminando di fatto la conta degli ambienti.

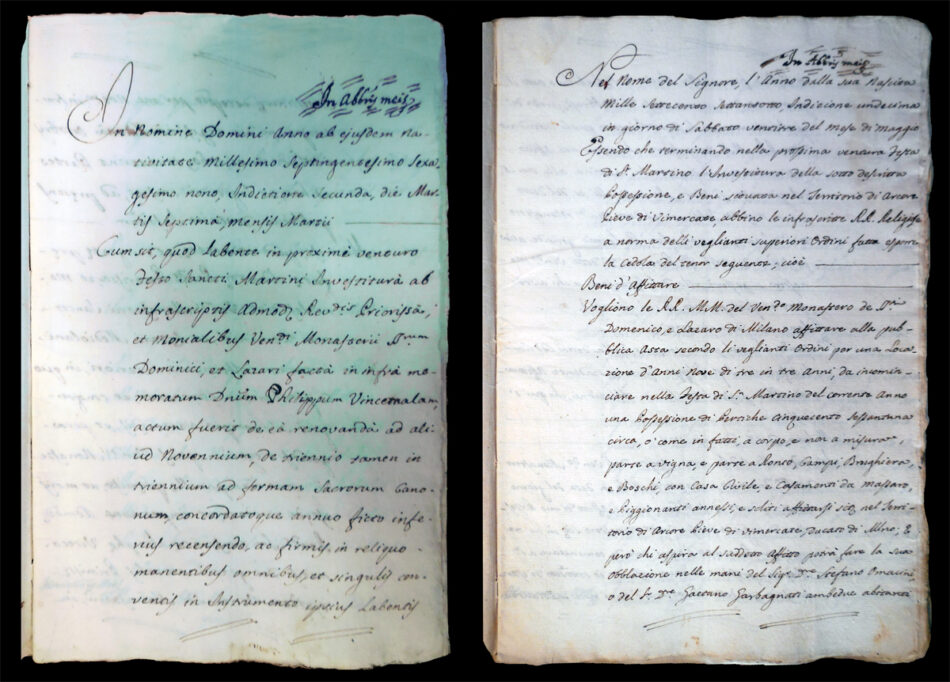

1744 San Lazzaro offre, in affitto, la possessione di Arcore

Gio. Appiani si aggiudica i beni messi in affitto

In vista del San Martino del 1744, quando Valente del Conte, avrebbe lasciato disponibile la possessione di Arcore, il Monastero di San Lazzaro, attraverso “l’esposizione delle cedole”, in sostanza “manifesti” affissi al pubblico, fa offerta per cedere al miglior offerente edifici e terreni che detiene ad Arcore. Siamo a febbraio del 1744. Come abbiamo già accennato precedentemente sarà Giovanni Appiani detto “Dorino” a subentrare nella gestione. Altri soggetti erano interessati all’offerta, tra questi Carlo Valcamonica che aveva proposto la cifra d’affitto di 1275 lire imperiali all’anno, a cui si aggiungevano altri impegni, segnaliamo l’entità degli “appendizi” : 24 capponi, 24 pollastri e 24 dozzine d’uova. La produzione agricola della possessione annoverava il frumento e il vino. Il Valcamonica si impegnava a rifornire il monastero dei due prodotti, nella quantità richiesta dalle monache, che non avrebbe comunque dovuto eccedere le trenta brente di vino e trenta staie di frumento, il prezzo sarebbe stato quello “calmierato”, praticato sulla piazza di Milano. A garantire il Valcamonica un nome di prestigio Gio. Batta Gallarati. Il Valcamonica aveva già rilanciato a due precedenti offerte quella di Aquilino Meregalio e a quella, per la cifra di 1250 lire annue, che aveva visto protagonista Domenico Maffei a nome del marchese Ludovico Busca di Lomagna. A prevalere infine sarà Gio. Appiani con l’avvallo di Filippo Gerosa offrendo 1400 lire annue. Il contratto avrebbe avuto una durata di 9 anni, rinnovabile di tre in tre. Tra i patti, che potevano aver fatto la differenza nella scelta, citiamo quel “senza scorte” e “senza ristoro in caso di tempesta o brina”. Brevemente: le scorte erano quelle che il monastero, avrebbe fornito all’affittuario, consistenti in sementi, paglia, letame ed altre cose simili. L’affittuario, al termine del contratto, doveva restituirle per pari quantità. Il patto del mancato ristoro in caso di calamità naturali si spiega da se, il monastero non sarebbe stato responsabile di siffatti danni.

Nel mese di giugno del 1744 Valente del Conte restituisce le scorte al monastero, arriva l’11 novembre, il “Dorino” subentra nella gestione. Il giorno prima, il 10, la priora del monastero, Domenica Teresa Visconti, manda ad Arcore l’ingegner Gaspare Mascherone per verificare e segnare quelle piante che risultavano “vecchie, decrescenti e morte”, e che andavano quindi tolte dall’inventario stilato l’anno precedente. Non sono poche le essenze arboree che saranno destinate ad essere estirpate, in particolare nella zona della Malpensata, dove si concentrava la più parte di questi interventi. Una veloce conta: 17 moroni, 2 noci, 7 fili di viti a foppa, ancora 384 foppe di viti a vino, i famosi oppi, oppietti e oppiettini che sono in tutto 282. Anche il pomo cotogno che troneggiava nella corte civile sarà tagliato. Completano l’elenco un morone nella “Cascina San Gregorio” e un pomo al “Ronchetto”, la zona dell’attuale villa Ravizza.

1745 Ha inizio la lunga stagione della famiglia Vismara

Passa solo un anno e nel luglio del 1745 assistiamo alla stesura di un nuovo contratto per “investitura semplice” della Possessione Malpensata a favore di Filippo Gerosa, che in precedenza risultava garante di Gio. Appiani. La motivazione di questo passaggio sono argomentate nel constatare, viste le condizioni iniziali in cui versava la possessione, tutt’altro che brillanti, la mancanza d’interventi da parte dell’Appiani, durante il primo anno di gestione, che non aveva messo a dimora ne viti ne moroni. Quindi, consapevoli della situazione, il conduttore il garante e il monastero avevano rescisso il contratto. A fronte di questa particolare situazione l’affitto risulta, per il 1745, ridotto a 1200 lire imperiali, contro le 1400 pagate nell’anno precedente. Filippo Gerosa avrebbe garantito, in aggiunta, un “appendizio” di 20 capponi all’anno. La vera novità è comunque la presenza di Carlo Maria Vismara che offre la sua “sigurtà in solidum” (garanzia) per l’operazione. L’affidabilità del Vismara è confermata nell’atto dalle referenze fornite dal monastero di Sant’Apollinare i cui terreni di Arcore sono tenuti in affitto dal Vismara, che ha con continuità onorato i suoi impegni. La famiglia Vismara, prendendo in seguito il diretto controllo della possessione, sarà titolare dell’affitto dei beni di San Lazzaro sino all’anno 1796.

Entra in segna Carlo Maria Vismara

Carlo Maria Vismara è documentato ad Arcore in differenti circostanze, aveva la sua abitazione nell’attuale via Piave, dove oggi insistono gli stabili posti sul retro dell’albergo Sant’Eustorgio. Una particolareggiata ricerca sulle dinastie Vismara ad Arcore è stata raccontata da Tonino Sala in un post di qualche anno fa a cui rimandiamo.

Ritorniamo al contratto del 1745 per sottolineare qualche particolarità d’interesse. Tra i patti, l’assunzione di una parziale responsabilità del monastero in caso di “tempesta maggenga e brina notevole”, intervenendo quando i frutti persi, a causa di questi eventi, sarebbero risultati oltre la metà del raccolto. La precaria situazione politico-sociale è documentata dalla volontà di accollare, a carico dell’affittuario, tutte le eventuali nuove tasse che avrebbero visto la luce, così come “l’alloggiamento e transito di soldati”. Qualche nota meno drammatica: l’affittuario avrebbe garantito la disponibilità di un cavallo e dei suoi finimenti ogni volta che l’agente del monastero, o chi per esso, avesse dovuto, per necessità, visitare la possessione. Ancora si evidenzia la tutela per pigionanti e massari, in quel momento presenti alla Malpensata, che non potevano essere rimossi, se l’affittuario l’avesse voluto, prima di anno da quel momento. Per finire un’annotazione che conferma l’indirizzo verso un’attività agricola differente e più redditizia della vite, parliamo della gelsicoltura che avrebbe avuto sempre più spazio nello sviluppo della produzione della seta. Uno dei “patti” indica appunto l’obbligo, a cui è chiamato Filippo Gerosa, di piantare almeno 30 “moroni” per ognuno degli anni in cui conserverà la possessione.

Nel febbraio del 1756 in calce al contratto stipulato nel 1745, viene indicata la proroga del contratto per altri nove anni. La firma apposta è quella di Carlo Maria Vismara, che di fatto subentra in toto nella gestione della possessione. Il nuovo canone risulta aumentato a 1350 lire imperiali, nel testo sottoscritto risulta che tutti i gelsi sono stati messi a dimora, nessun altro impegno simile sarà in questo lasso di tempo a carico del conduttore. Un’ulteriore postilla è aggiunta nel mese di ottobre del 1757, il monastero richiede altre 40 lire imperiali annue per le varie migliorie, che a sue spese, sono state apportate negli ultimi sei anni.

1760: Filippo Vismara stipula un nuovo contratto

Nel mese di ottobre del 1760 Filippo Vismara figlio di Carlo Maria, probabilmente defunto, nello stato d’anime di Arcore del 1761 Carlo Maria non figura nella conta, sottoscrive sempre con la formula di “investitura semplice” un contratto per i soliti 9 anni da rinnovarsi di tre in tre. L’affitto viene stabilito in 1500 lire imperiali l’anno, mentre i capponi da portare al monastero rimangono sempre venti. L’affitto sarà da devolversi in due rate, San Lorenzo e San Martino le scadenze, i capponi andranno consegnati al monastero tutti per San Martino.

Dalla lettura del verbale di assegnazione possiamo renderci conto di come la famiglia Vismara fosse dedita, sul territorio di Arcore, ad un’intensa attività agricola che aveva visto accrescere le sue disponibilità di terreni con acquisti e presa in affitto di altri. Possiamo darne riscontro attraverso le indicazioni che registrano i “confinanti” dei vari appezzamenti, che compongono la Possessione della Malpensata. Per le 30 pertiche del pezzo di terra “detto del Bruno” annotiamo tra i confinati gli stessi Vismara come “livellari” (affittuari) dei terreni dei Recalcati. Spostandoci al “ronchetto del pino” attuale zona del giardino Ravizza, i Vismara sono ora proprietari di un appezzamento che confina a sud con il “ronchetto”, terreno che era stato dei d’Adda. Continuando abbiamo ancora, parzialmente a sud, gli stessi Vismara, sempre affittuari dei Recalcati, stessa cosa sul confine di ponente. Arrivati nella zona della Malpensata il pezzo di terra denominato la “vignazza” ha, parzialmente, sui confini est e sud sempre terreni dei Vismara.

1769: Il contratto con Filippo Vismara è rinnovato fino al 1779

Il 7 marzo del 1769 il notaio Omacini stipula, a nome del monastero di San Lazzaro, quell’anno il Capitolo è composto da 36 monache, con la “Madre priora sor Costanza Giuseppa Visconti”, un nuovo contratto per la durata di nove anni con Filippo Vismara, l’affitto sarà di 100 gigliati all’anno, che corrispondono a 14,15 lire imperiali. Ancora nel Settecento la circolazione monetaria, risultava alquanto caotica, con numerose valute, battute dai differenti stati italiani e non, che circolavano in concomitanza, avendo corso legale o meglio essendo accettate, senza particolari apprensioni sulle diverse piazze.

Appuntiamo un breve elenco delle disposizioni contenute nel contratto, che aggiungono qualche informazione sulle tipologie di affitto, che venivano praticate rinnovandosi senza particolari variazioni da una volta all’altra. In quel 1769 la richiesta di piantare moroni si fa meno importante di qualche anno prima. Gli incrementi di tale essenza erano stati, negli ultimi decenni, molto importanti, ora si trattava di mantenere un giusto equilibrio per perpetrare le coltivazioni sui volumi acquisiti. La richiesta del monastero si limita ad un numero di 15 “moroni” all’anno.

Allo stesso modo il necessario mantenimento delle vigne, per cui si raccomanda di mettere a dimora piante novelle ogni anno “nei siti mancanti “.

Anche i boschi vanno curati al fine di “ricavarne il necessario ed opportuno legname da opera”, inteso principalmente per l’utilizzo in edilizia e negli impianti per le viti. Un’indicazione sull’assegnazione delle piante che fossero “morte”; se “forti” sarebbero andate al monastero se “dolci” all’affittuario. In ogni caso a carico del Vismara la necessaria piantumazione per integrare le perdite.

Per la manutenzione degli edifici in caso di riparazione, risultavano a carico del monastero i materiali, mentre la mano d’opera e la logistica dei trasporti sarebbe stata ad onere dell’affittuario.

Per finire, tra i famosi appendizi figurano 32 capponi il cui peso non doveva essere inferiore alle due libbre, la consegna, ogni anno a San Martino.

I giorni 26- 27 e 28 ottobre di quel 1769, il procuratore del monastero, fra Giuseppe Lougher, procede all’inventario dei beni di Arcore, accompagnato da Filippo Vismara e dal camparo Gerolamo Sirtori.

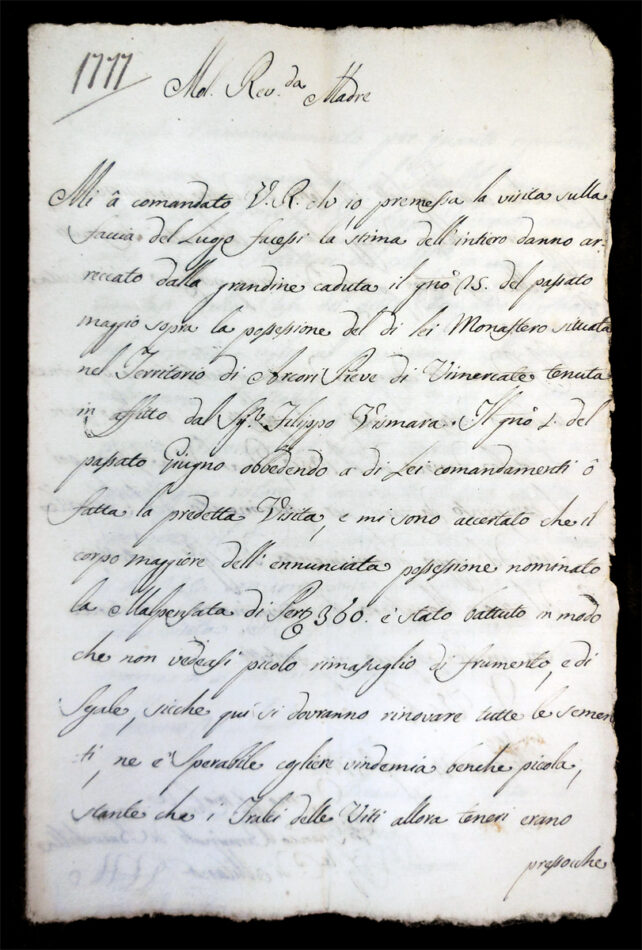

1777: Si abbatte su Arcore la “tempesta maggienga”

La temuta tempesta, tanto da dedicare in ogni contratto un capitolo per dirimere l’argomento, ecco che il 25 maggio del 1777 si palesa in tutta la sua violenza. Una grandinata distruttiva colpisce la possessione del monastero di San Lazzaro, in modo particolare è proprio la zona aperta della Malpensata ad essere colpita. Il 2 giugno l’ingegnere collegiato Gio. Franco Carminati de Brambilla, su indicazione della Priora, visita Arcore per accertare i danni.

La prima pagina della relazione dell’ingegner Carminati, che attesta i danni subiti alla possessione della Malpensata a causa della grandine

Ecco cosa riporta nella sua relazione: “… mi sono accertato che il corpo maggiore dell’ennunciata possessione nominato la Malpensata di pert. 360 è stato battuto in modo che non vedasi picolo rimasuglio di frumento, e di segale, sicche qui si dovranno rinovare tutte le sementi, ne è sperabile raccogliere vindemia benche piccola, stante che i tralci delle viti allora teneri erano pressocche tutti tagliati. Il resto poi della possessione in maggior parte è danneggiato per la metà de frutti e nella restante parte di circa pert. 50 l’ô veduta indenne”. I danni stimati ammontano a 1250 lire. Il 21 luglio di quell’anno il protettore del monastero Filippo Visconti, in un incontro, presso la sua abitazione, in presenza dell’ingegnere che aveva fatto la stima e di Filippo Vismara, stabilisce un ristoro pari a 400 lire, circa un terzo dei danni subiti, accollando al monastero la spesa del sopralluogo, che ammontava a 60 lire, mettendo in tal modo la parola fine alla vertenza in atto

1778 e 1789: Due rinnovi di contratto a Filippo Vismara

Nel gennaio del 1778, in vista del termine del contratto d’affitto, stabilito nel giorno di San Martino come era consuetudine, le monache fanno “esporre le cedole” per cercare un nuovo affittuario, invitando chi fosse interessato a presentare la propria oblazione entro il 20 febbraio di quell’anno ai due notai Stefano Omacini e Gaetano Garbagnati, che hanno la loro casa a Milano in Porta Orientale a fianco della chiesa di San Babila. Le offerte sarebbero poi state vagliate alle ore 15 del 21 febbraio nel parlatorio del monastero dove il miglior offerente si sarebbe visto assegnare la possessione di Arcore. Il 28 gennaio Filippo Vismara fa la sua offerta 130 zecchini gigliati, i soliti appendizi e, visto i disastri atmosferici dell’anno prima, per dare peso all’offerta, non chiede alcun ristoro nel caso tali eventi dovessero abbattersi su Arcore. Poi nello stesso giorno un ripensamento e aggiunge altri 10 gigliati. Il giorno stabilito per l’apertura degli “incanti” l’offerta del Vismara risulta essere l’unica. In ogni caso nel parlatorio del monastero si presentano anche Carlo Pennati e Giulio Ubicino, per vedere se è il caso di partecipare all’asta. I due comunque desistono lasciando ancora una volta la possessione nelle mani di Filippo Vismara. A questo punto la priora suor Chiara Teresa Calchi, convoca il capitolo per procedere con l’assegnazione. Contiamo 33 monache, che sono oltre i due terzi dei componenti il capitolo e quindi possono deliberare l’assegnazione dei beni di Arcore. Dalla lettura del contratto si evidenzia che rispetto ai 140 zecchini pattuiti, il Vismara ” … dovrà dare… in causa del fitto semplice… zecchini gigliati centocinquantasei effettivi dello stampo di Fiorenza di giusto peso…”. Prima di motivare i 16 zecchini in più, constatiamo la richiesta del pagamento nella valuta di Firenze, facendoci intendere come il monastero si volesse tutelare, forse considerava la valuta corrente in Lombardia in quei tempi, non parimenti affidabile. Nei 16 zecchini, vengono considerati i 10 “pollini” di appendizi non più richiesti, così come una serie di carichi fiscali che in passato erano di competenza del Vismara e che ora saranno sostenuti da San Lazzaro. Le monache non potranno comunque rinunciare ai 32 capponi di peso non inferiore alle due libbre che dovranno arrivare al monastero l’antivigilia di ogni Natale.

Le due prime pagine degli atti notarili che riassegnano i beni di Arcore a Filippo Vismara negli anni 1778 e 1787

La fine di questa locazione era prevista per il San Martino del 1787. In quell’anno in deroga alla prevista asta, a seguito di una specifica richiesta del monastero, concessa del Regio Imperiale Consiglio di Governo, le monache, che sono scese a 22 unità, priora Suor Maria Vittoria Besozzi, rinnovano ancora una volta il contratto a Filippo Vismara, il nuovo affitto sarà stabilito in 2600 lire imperiali “al corso delle Gride di Milano”, evidentemente la situazione politica e finanziaria della Lombardia veniva ora, con il Governo Austriaco ben insediato, considerata più stabile. Pensando ai bisogni giornalieri della mensa le monache non rinunciano ai loro appendizi, abbiamo i soliti 32 capponi questa volta da consegnarsi alla vigilia di Santa Caterina e 18 pollastri per la Madonna di settembre. Filippo Vismara, avrebbe avuto ancora a disposizione la Possessione detta della Malpensata sino all’11 novembre del 1796. Doveva fare i conti, tuttavia, con la nuova situazione politica e sociale che dopo la rivoluzione francese del 1789, interessava ora anche l’Italia e la Lombardia. Napoleone era entrato a Milano il 26 maggio di quel 1796 e come vedremo nel prossimo post, molte cose sarebbero cambiate e anche il corso delle vicende del Monastero di San Lazzaro e della possessione della Malpensata, avrebbero preso una differente piega.

Aspetti, località e storia della Brianza. "Ci sono paesaggi, siano essi città, luoghi deserti, paesaggi montani, o tratti costieri, che reclamano a gran voce una storia. Essi evocano le loro storie, si se le creano". Ecco che, come diceva Sebastiano Vassalli: "E’ una traccia che gli uomini, non tutti, si lasciano dietro, come le lumache si lasciano la bava, e che è il loro segno più tenace e incancellabile. Una traccia di parole, cioè di niente".