25 Aprile: Arcore; Tempi di Guerra, Partigiani, Resistenza, Liberazione.

Qualche tempo fa proponendo la vicenda di Aldo De Ponti, avevamo accennato al lavoro dell’amico Tonino Sala che trattava attraverso suoi ricordi da ragazzo, del periodo della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza, dei Partigiani e la successiva Liberazione. Ora in occasione della ricorrenza del 25 Aprile, riproponiamo un ampio estratto di quello scritto, accompagnato per questa occasione da una serie di disegni opera sempre di Tonino.

Infine un breve video e alcune note ancora in tema di “Resistenza e Liberazione”, nel ricordare il monumento dedicato appunto alla “Resistenza”, opera di Carlo Bestetti, inaugurato nel 1975 ad Arcore, in occasione della ricorrenza del 30° anniversario della Liberazione.

Frustuli storici arcoresi, raccontati oggi da un ragazzo di ieri

di Tonino Sala

Introduzione

Il raccontare la storia delle vicende passate, a grande distanza di tempo dall’epoca in cui i fatti avvennero, basandosi solo sui ricordi personali nella convinzione di poterne mantenere l’impressione, la freschezza, lo stupore, l’orrore che i fatti stessi suscitarono al narratore, induce il rischio di dare versioni frammentarie, incomplete e deformate alla luce della Storia quella seria che ricercatori veri documentano e aggiornano con continuità; ma nella memoria così avviene. Questa è solo una raccolta di raccontini che si svolgono dal 1940 alla Liberazione. Senza la pretesa di dire o testimoniare cose nuove; semplici flashes, frazioni di avvenimenti più complessi, così come furono visti e vissuti da un ragazzino dell’epoca.

Il “Racconto, sia pure nella versione parzializzata e disordinata del ricordo, coinvolge necessariamente le figure e i nomi delle persone che dei fatti furono protagonisti, testimoni o semplici commentatori, e il dubbio se lasciarli nell’indeterminatezza o rivelarli non è facilmente superabile; però la storia si fa anche coi nomi…

Le chiacchiere del barbiere

L’arte dell’intrattenimento verbale è un carisma particolare proprio di certe categorie, e il “Medeu”, che, oltre ad essere dipendente alla “Gilera” per integrare il salario esercitava anche il mestiere di barbiere itinerante e coltivava i suoi clienti girando per le case un paio di volte la settimana per sbarbare il capo famiglia e periodicamente tosare le teste dei figli, questa arte la professava al massimo livello. E così, mentre il pennello montava la saponata sul viso e il rasoio passava veloce dalla coramella alla barba e alla carta ancorata al colletto per pulire la schiuma della rasatura, dalle notizie di carattere internazionale passava alle nazionali scendendo man mano alle briciole paesane e alla cronachetta spicciola. Mentre gli anni passavano l’intera famiglia in religioso silenzio ascoltava: «…si sono incontrati a Rapallo, no! No, la guerra non ci sarà…; …saremo alleati della Russia… la cavalleria cosacca caricherà, redini in bocca e mitraglia in mano…;… dananz dal Garanzin è rivaa i suldaa…; …eh, sentito a Tobruk, l’Africa ormai è persa…; …abbiamo l’arma segreta…il raggio della morte…?; …sono sbarcati in Sicilia…; … hanno arrestato il Duce…; …Armistizio! …arrivano i tedeschi, hanno occupato Cà d’Adda, La Cazzola, Ravizza, il campo d’aviazione…; …Partigiani…, repubblichini…, la Todt…»

Partigiani: un nome nuovo, cosa significasse, dai racconti del barbiere non si capiva molto: sembrava fossero giovani e sbandati dopo l’armistizio che allettati da facili denari inglesi, si sottraevano alla leva repubblichina rifugiandosi in luoghi poco accessibili; ma il mistero fu presto chiarito o forse complicato, quando il Mino Maestrel, in cortile, tra una partita e l’altra di palla, parlava di GAP, di sabotaggi, di lotta contro fascisti e tedeschi. Questo esaltava, per imitazione, lo spirito rivoluzionario proprio dei ragazzini che poi, sulla torretta del cortile, si riunivano a parlarne e ad architettare possibili dispetti a danno degli occupanti. Anche se tutto ciò non approdava a nulla serviva però a distinguere bene chi fosse da considerare il nemico, chi i fascisti, chi i reseghini, che cosa i rastrellamenti.

Soldati ad Arcore

Preannunciati dal pulpito dal curato Magistrelli, che mettendo sull’avviso le ragazze le invitava a stargli alla larga, verso la fine del 1940, a guerra già iniziata, nell’area-deposito della stagionatura dei legnami di Garancini, parzialmente recintata che sarebbe poi diventata la SACIT, si stabilirono i soldati di fanteria: raccolta e concentramento di forze in attesa di destinazione.

Arcore aveva già avuto, per un paio di volte, alcuni anni prima, alloggiamenti, in sosta estemporanea, di militari di Cavalleria che, in forza del medievale fodro, si disperdevano sotto i portici delle varie cascine per il governo dei cavalli, il rancio e il riposo notturno dopo le esercitazioni di manovra.

Furono costruite baracche-dormitori, cucine-mensa, lavatoi; furono scavati fossi e collocati assi di traverso a costituire rudimentali toilette e, perfino, la baracca-prigione: una completa installazione da campo.

La domenica, inquadrati, a passo di sfilata, guidati dai comandi secchi degli ufficiali, venivano alla messa e rimanevano, schierati, in piedi durante la celebrazione; non mancava lo squillo di tromba dell’Attenti! al Sanctus.

Poi, negli anni a seguire, quando la fame crebbe con le disavventure della guerra, dispute accese di prelazione nascevano attorno alle baracche e alla distribuzione rancio per raccogliere gli avanzi di cucina: ricordo uno scontro pugilistico in piena regola disputato fra Carlo e Vittorio per la conquista di una mezza pagnotta, bloccato, forse con troppo ritardo, dal cambusiere che poi donò loro alcune pagnotte intere.

Anche parecchi arcoresi erano sotto le armi: secondo un dato riportato sul Bollettino Parrocchiale, che non mancava di segnalare i deceduti, alla fine del 1942 erano circa 900 (sic – questo è il dato riportato).

Cose… da preti e …altro.

La prima volta che sentii nominare don Peppino Villa fu nella strada davanti al cancello di Casa Vecchiatti. Era l’autunno del 1938, don Peppino, fresco di nomina, ordinato l’11 giugno, era stato mandato ad Arcore quale coadiutore-assistente degli Oratori in sostituzione di don Luigi Colombo passato ad altra destinazione (della visita di commiato che mia madre gli fece, ricordo la casa sottosopra invasa di scatole e casse nella confusione del trasloco e l’impressione che mi fece la vista di un enorme bicchiere di vetro colmo di confetti e caramelle).

Un gruppetto di ragazzotti, bollati dal parroco Magistrelli con l’epiteto di “studentei” inteso nel senso di saputelli (le aggregazioni per classi erano già la regola) tra i quali mi ero infiltrato sempre curioso di ciò che si diceva nel mondo dei grandi, stava chiacchierando e la proposta di andare all’Oratorio, ove esprimere le velleità “calciatorie”, fatta da alcuni del gruppo, aveva ricevuto la risposta negativa di uno dei ragazzi che mi sembra di ricordare fosse il Giulio “Caterina” (il soprannome gli derivava dalla madre, famosa per i profumatissimi minestroni che ammanniva ai clienti nella sua trattoria, odori capaci di saturare l’intera via Umberto): “…no! Mi vegni no! Vo minga d’acord con don Pepin!…”, diceva il Giulio.

Era la cosa più facile del mondo avere problemi in Oratorio nei rapporti con gli educatori laici e religiosi di allora…

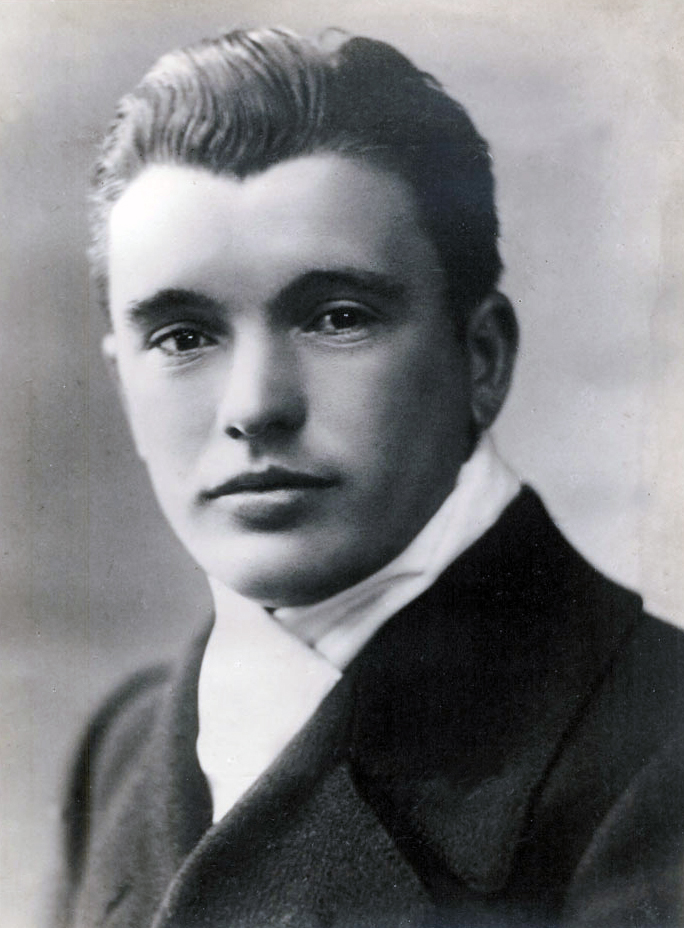

Don Domenico, Don Peppino, il curato Monti e Don Oreste, in una fotografia, scattata nel giardino di villa San Martino

…Ritorniamo a don Peppino: piccolino, minuto, una testa a pera leggermente sproporzionata rispetto al resto del corpo (ricordo che da chierichetto, in occasione del convegno di tanti preti per sagre o celebrazioni di funerali particolari, nella confusione dei cappelli posati sui sostegni del guardaroba, il suo era facilmente identificabile), lesto di mano e di lingua, sottilmente ironico (certe sue battute come l’incitamento: “a pian tosan: a pass da vaca”, fatto alle donne all’avvio delle processioni, sono passate alla storia) e vagamente provocatore nel sondare il limite di resistenza agli attacchi personali fatti ai disattenti.

Nel 1939, dopo l’arrivo di don Domenico, lasciato l’oratorio maschile gli erano state affidate le associazioni cattoliche degli adulti e la delega alla gestione della “Buona Stampa”; il materiale, che poi i vari addetti avrebbero ritirato presso il suo “studio” per la distribuzione e vendita porta a porta, veniva consegnato a casa sua. Aveva un curioso modo di leggere i giornali. Quando da chierichetto frequentavo la sua casa ebbi la ventura di assistere a una lezione di metodo: munito di uno di quei famosi lapis rosso/blu da correzione compiti, con una velocità impressionante evidenziava o cancellava titoli, sottotitoli, articoli, paragrafi, frasi o parole singole. La pagina, dopo che era passata al suo vaglio non aveva più nulla da invidiare a certi dipinti classificati oggi come postmoderni. Tutta la stampa: giornali, riviste, fumetti, prima della distribuzione era letta e criticata, sulla testata ne riportava in sintesi il giudizio globale. Dalla fantasia dei “fumettari” del “Vittorioso”, poi, traeva spunti per analogie fisiche o caratteriali tra i personaggi delle storie illustrate e i ragazzi e, …a chi tocca, tocca…, i soprannomi ribattezzavano l’intera classe di catechismo.

L’apporto alla Resistenza dei due sacerdoti è ben esposto nel libro scritto da don Giovanni Barbareschi «Memoria di sacerdoti “ribelli per amore” »

Tratto da:«Memoria di sacerdoti “ribelli per amore” »

Villa don Giuseppe – nato ad Albiate Brianza (Mi) il 16-5-1914 – ordinato sacerdote a Milano l’11-6-1938 – negli anni 1943-45 coadiutore ad Arcore (Mi) – morto a Trenno (mi) il 21-4-1957.

Nel periodo 1943-45 è coadiutore ad Arcore, grosso paese di cinquemila anime a nord di Milano.

È in stretto contatto con don Paolo Riva e con tutto il gruppo che fa riferimento al Collegio Tommaseo di Vimercate.

Ai giovani della sua parrocchia, reduci, dopo l’8 settembre ’43, dai vari fronti, e che non intendono aderire alla Repubblica di Salò, don Peppino esprime con chiarezza il suo pensiero dicendo che le strade possibili sono due: espatriare clandestinamente in suolo elvetico, aderire ai nuclei partigiani che si vanno costituendo nella zona.

La sua casa diventa il punto di riferimento per aiutare questi giovani: per loro raccoglie e nasconde armi, per loro organizza un ufficio falsi che fornisce documenti indispensabili alla lotta clandestina.

In tutta questa opera è confortato ed aiutato da altri confratelli, fra i quali l’indimenticabile don Mario Ciceri di Sulbiate di Brentana.

Villa don Domenico – nato a Lomazzo (Co) il 31-3-1913 – ordinato sacerdote a Milano il 3-6-1939 – negli anni 1943-45 coadiutore ad Arcore (Mi) – morto a Busto Garolfo (Mi) il 2-7-1972

Negli anni 1943-45 è coadiutore ad Arcore.

Nel vicino paese di Villasanta è assistente dell’oratorio don Virginio Zaroli, antifascista dichiarato fin dal 1931, al tempo dei noti fatti di repressione contro l’Azione Cattolica.

Aiutato ed incoraggiato da don Virginio, don Domenico offre ospitalità, dopo l’8 settembre ’43, a tutti i giovani reduci dai vari fronti e che non intendono aderire alla leva repubblichina. Offre ospitalità a tutti i militari alleati fuggiti dai campi di concentramento che chiedono di essere aiutati a raggiungere clandestinamente il suolo elvetico.

Ricorrendo a don Virginio, riesce a far avere a ricercati politici e razziali falsi documenti di identità, che aiutano la loro sopravvivenza alla macchia.

La casa di don Domenico diventa centro sicuro per la raccolta e lo smistamento della stampa clandestina, in modo particolare del giornale «Il Ribelle».

Assicura l’assistenza religiosa alle Brigate del Popolo, e da loro aiutato, dopo il 25 aprile ’45, riesce ad evitare azioni di vendetta e di giustizia sommaria.

L’occupazione: tedeschi ad Arcore.

Dopo lo sbandamento delle truppe italiane, militari tedeschi e ausiliari della TODT si erano stanziati in vari punti del paese: sul campo d’aviazione, in villa Ravizza, in villa Borromeo-d’Adda e in villa Cazzola dove, in pratica, coabitavano con la famiglia del conte Gallarati-Scotti.

In Cazzola, nei campi compresi tra le recinzioni a ovest della villa e il laghetto, avevano impiantato alcune baracche, una modesta officina e un piccolo campo volo dove, nello spazio di poco meno di duecento metri, i “Cicogna” (Fieseler 156 C, minuscoli, leggerissimi aerei di collegamento) erano in grado di atterrare e decollare.

La via Montegrappa, chiusa al passaggio con guardia armata e sbarre semoventi collocate all’angolo della via Corridoni (dove allora era posto il cancello d’ingresso alla villa Ravizza) e all’incrocio con la via d’Adda, venne parzialmente coperta da una tettoia tesa tra il muro di cinta e la rimessa delle carrozze; qui era collocato al riparo il materiale rotabile. La villa era il “comando” del presidio tedesco e l’alloggio degli ufficiali.

Le scuderie della villa Borromeo ospitavano i cavalli degli ufficiali, i quali non mancavano di esibirsi per le vie del paese accompagnati da grossi cani, e parte della truppa. Sul “piazzaletto” all’ingresso della villa, verso la fine del ’44, vennero installate alcune mitragliere e una batteria antiaerea. Non mi risulta che spararono.

La truppa era composta non solo da tedeschi ma anche da uomini di altre nazionalità: polacchi, russi, slavi, ecc. e nella socializzazione coi paesani parecchi ci tenevano a mettere in evidenza, mostrando il crocefisso al collo, la loro appartenenza al credo cristiano e invitavano a temere quelli di loro che sulle mostrine avevano l’insegna delle SS. Una sera, in veste e cotta da chierichetto, al rientro in sacrestia, dopo aver preso dal fornaio Cazzaniga il fuoco per le sacre cerimonie che richiedevano l’incensazione, fui fermato da un soldato tedesco che, ondeggiando, malfermo sulle gambe, tentava di avviare una conversazione sui figli, anch’essi chierichetti che aveva lasciato a casa e, dopo avermi mostrato la croce al collo, mi riempì le tasche di castagne arrosto.

Alcune ragazze e donne del paese avevano esagerato un po’ con la socializzazione; non è possibile sapere se fosse un problema di fame o di simpatia, ma nelle loro case spesse volte si svolgevano pranzi e festini che generavano nel vicinato sentimenti misti di invidia e disprezzo.

Nel quotidiano spostarsi dagli alloggiamenti al campo d’aviazione il plotone della TODT, inquadrato, percorreva la strada cadenzando il passo su una canto, ritmato ad alta voce, che dalla piazza faceva sentire la sua eco fin nella chiesa dove ogni mattino era in celebrazione la messa: …arbaiter… Non mancò dopo qualche tempo una versione maccheronica che nella trasduzione dei suoni a mo’ di filastrocca faceva: …arbaiter fil arbai – mus kaiser filiszai – suplement, bastimet, sacrament – nicht camerata sciaiser fan fluter de zurich de va zu rich…

I cortei di intimidazione a Monza e le fucilazioni.

Nel ’43-‘44 frequentavo a Monza il primo anno di “avviamento commerciale” e quotidianamente la giornata iniziava con l’assalto al treno. E’ difficilmente immaginabile cosa significhi il cercare un posto su vagoni bestiame sovraccarichi, respingenti e tetto compresi, con persone appese a grappoli anche agli appigli laterali. Costretti a volte a cedere quanto faticosamente conquistato a repubblichini e tedeschi che non esitavano a spianare il mitra per farsi fare posto. A volte, grazie alla stazza da sottosviluppato riuscivo ad insinuarmi, mezzo sdraiato, tra le gambe dei passeggeri in piedi, a volte andavo ad arricchire il numero degli appesi ed altre a conquistare lo spazio su un respingente o una predella.

In uno di questi tragitti, all’arrivo a Monza, il vagone sul quale mi trovavo fu bloccato dai militi delle brigate fasciste, armi spianate, fatti scendere e schierati tutti i passeggeri furono perquisiti e riconosciuti, documenti alla mano, uno alla volta, ed erano i giovani uomini a dover dare spiegazioni dettagliate sul perché non fossero sotto le armi. Vi fu un arresto: un evidente episodio di denuncia-spia: un giovane, già sotto tiro prima ancora che il turno della procedura di identificazione arrivasse a lui, ammanettato e portato fuori. Il giorno dopo, con altri miseri, scortato, come in una parata, da militi disposti in fila, costretto a girare per le vie di Monza, con al collo un cartello con la scritta “Partigiano, Ladro e Assassino”. Qualche giorno dopo, li vidi ancora, andando verso la scuola, sul bordo sinistro della via Italia, all’altezza della fontana, dove sorge ora l’Upim, contro il muro di una casa sotto un cartello che recitava: “così finiranno i Gap” giacevano morti, fucilati, impietosamente esposti quale pubblico monito.

Le brigate fasciste

Nella ricerca di ogni possibile tipo di combustibile per temperare il freddo dell’inverno, ci si disperdeva ovunque ci fosse da ricuperare anche il più piccolo pezzo di legno: dallo scalo merci della stazione ferroviaria al deposito delle cataste di assi del commerciante Garancini e sacco alla mano si raccoglievano i tapei, in attesa dell’occasione propizia per appropriarsi di più consistenti prede prelevate furtivamente dai vagoni o dai depositi.

Anche i boschi subivano l’attacco quotidiano di quanto rimaneva della originale estesa foresta. Il saccheggio notturno dei grossi alberi che la costituivano, operato da squadre organizzate con la complicità di custodi, fattori e campieri (in un mattino nebbioso, il ritardo nello smaltimento dei tronchi mi consentì di vedere Carletu prestiné dirigere l’operazione di disincaglio delle ruote del carro impantanato nel morbido terreno del bosco e il Vigani tenere le redini e aiutare lo sforzo dei cavalli nella trazione), generava schegge e ramaglie, che erano preda disputata dei ragazzini raccoglitori. Rimanevano nel terreno i ceppi che sminuzzati da cunei e divelti da asce e picconi erano ricuperati dai più robusti e attrezzati.

Nelle scorrerie per il bosco si incontrava frequentemente il plotone dei brigatisti Reseghini: ragazzini poco più che bambini e giovanotti poco più che ragazzini, sovraccarichi di armi sproporzionate alla loro statura, comandati da fanatici che impartivano quale disciplina calci nel sedere per ricacciare nei ranghi chi spinto dalla sete si avvicinava alle fonti d’acqua. Esercitazioni di pattugliamento e addestramento al rastrellamento li disperdevano sul terreno e prove di identificazione e arresto finivano per coinvolgere qualche ignaro malcapitato passante.

Butti Amedeo

Era il cognato di una sorella di mia madre, di professione calderaio e magnano. Robusto, di buona statura, il volto, sempre un po’ acceso, ornato di baffi. Venne in casa nostra quando il paiolo di ghisa per la polenta, logorato dall’uso, si era incrinato e nonostante il tentativo di rappezzatura, era andato fuori servizio (quello di rame, materiale strategico, faceva parte degli ammassi operati dai ras locali, e pertanto era stato sequestrato). Amedeo ne fabbricò uno di grandi dimensioni, proporzionato al fabbisogno della nostra famiglia, e nascosto sotto il tabarro ce lo portò una sera; consegnandolo, per dimostrarne la solidità, tese il braccio, lo lasciò cadere sul pavimento e mostrandone a mio padre il fondo privo di ammaccature disse: “…o da morì me prima che quest chi al sa sbusa…”

Amedeo era vedovo, aveva avuto due figli, la femmina era morta di tubercolosi; il maschio, Davide, militare nella guerra di Russia, durante la ritirata dopo la battaglia del Don, nel gennaio del ’43, secondo la testimonianza di un arcorese compagno d’armi, era morto di freddo sul carro che li trasportava e il cadavere ne era stato scaricato lungo il tragitto.

Era il 29 di settembre del ’43, i tedeschi si erano insediati da poco nel paese, Amedeo, che affittava una camera sopra la cucina del fratello, era stato invitato a consumare la cena con la famiglia, ma sembrandogli di pesare troppo sul già povero ménage familiare aveva ricusato l’invito andando in trattoria dal “Zurlon” dove era solito trovarsi con altri avventori per la cena. Vigeva un rigido coprifuoco, cioè dopo una certa ora i pubblici esercizi dovevano essere chiusi e nessuno poteva circolare per strada. L’oste, arrivata l’ora di scadenza, chiuse le imposte e la porta. Due tedeschi nel giro del pattugliamento, notando sottili fili di luce filtrare da sotto la porta, passando dal cortile entrarono dal retro. La cena era finita, Amedeo si apprestava a pagare il conto e rientrare a casa; i due militari, spianate le armi, contestavano nella loro lingua l’inosservanza del coprifuoco senza riuscire a farsi intendere; Amedeo, pagato il conto, con un gesto di noncuranza girò le spalle ai due e si diresse all’uscita; uno dei due fece fuoco.

Nel bailamme che ne seguì venne il dottor Ghiazza ma non ci fu niente da fare. I tedeschi volevano mettere il cadavere su una carriola e portarlo sulla strada quale monito agli inosservanti delle disposizioni, ma il dottor Ghiazza oppose resistenza, venne anche il prete e restarono a sorvegliare il cadavere. Solo al mattino il corpo adagiato su una scala a mano venne riportato a casa.

Francesco Caglio

Ne ricordo il sorriso dolce alle prove di una recita oratoriana, mentre indossava il costume da prete, e la paziente disponibilità alla ripetizione delle battute e dei gesti, perché entrassero ben salde nelle nostre teste distratte. Aveva il ruolo di un prete d’oratorio che sopportava le angherie di un prepotente ma che finiva poi vendicato dai suoi giovani.

“…Han ciapà Francesch da la Cà, si… ul Fra…” Facevo allora il chierichetto; il brivido di sgomento che gelò la sacrestia quando fu arrestato lasciò tutti ammutoliti. Curato, coadiutori, il sagrestano Cesarin, amico intimo di Francesco, si guardavano l’un l’altro impietriti, quasi in attesa di un evento ancora peggiore che non doveva tardare a venire.

L’incalzare delle immagini nella memoria, anche se sbiadite dal tempo, ne fanno ancora una figura viva nei vari momenti: nella divisa bianco-rossa della Confraternita del S.S.; calciatore nei tornei oratoriani; instancabile animatore ed inventore di giochi coi ragazzini in Oratorio; sapiente catechista …

Dall’arresto non tornava nessuno. Sembrava che qualche personaggio influente potesse intervenire ma erano pie illusioni: finì fucilato.

A guerra finita, da Fossoli, la salma fortunosamente riconosciuta fu portata al paese: una folla enorme anche dai paesi vicini partecipò alle sacre cerimonie. poi uno stuolo di partigiani in divisa con una selva di bandiere rosse, azzurre e tricolori la accompagnò al cimitero.

Nel corteo verso il cimitero ero finito accanto a un gruppo con alla testa un sacerdote, che avrei avuto, poi, come insegnante qualche tempo dopo: don Egidio. A che livello fosse già arrivata la tensione politica mi venne rivelato da una battuta indirizzatami dal prete; indossavo per l’occasione un pullover granata che generò l’invettiva: “sfilzal quel lì che l’è róss!”.

La delegazione di Monza era guidata da don Egidio Cappellini, coadiutore a San Gerardo, insegnante di religione alle professionali commerciali “Bellani” e animatore del movimento partigiano della zona. (In classe, quando nel settembre ‘45 ricominciarono le scuole, frequentavo allora il terzo anno, casualmente nel discorso venne fuori il nome di Caglio; quel giorno don Egidio non parlò di religione, ma nel rievocare i suoi rapporti con Francesco facendone un ritratto vivo e palpitante, cercò di aprirci la mente acerba al concetto di “ribellione morale”, che a suo dire era stata l’anima di tutto il movimento.)

Vi furono discorsi celebrativi, alcuni oratori si succedettero nell’orazione funebre: ricordo il chilometrico intervento del sindaco Tadini, pronunciato in due sezioni, inframmezzato da quello della signora Arcelli, e poi ripreso fino alla conclusione.

Nota di Redazione

Nel corso della stesura dell’articolo ho cercato, come faccio solitamente, spunti d’approfondimento e notizie per farmi un’idea il più completa possibile di quanto si va scrivendo. In questo percorso mi sono imbattuto in un documento su Francesco Caglio, che esce dai soliti schemi, che s’incontrano per le biografie di personaggi storici, come appunto l’arcorese Caglio. Oltre ad essere una ricostruzione dettagliata della vicenda del protagonista, aggiunge attraverso una corrispondenza privata con i suoi parenti più stretti, una dimensione umana e intima, che meritano una giusta visibilità. Vi invito dunque alla sua lettura.

Assalto al treno ovvero ladri di stracci.

L’assalto al treno ebbe iniziò quando si cominciarono a veder circolare per il paese ragazzi e giovani che, invece dei soliti indumenti che miseria e autarchia avevano ridotto a brandelli rattoppati, indossavano abiti grigioverde, palesemente ricavati dal ricupero di divise militari che qualche lavurant de frust, scarpugnapunt, dopo averle scucite, ritagliate e ricomposte ne aveva operato l’adattamento e la trasformazione. Dapprima sommessamente poi sempre più palesemente ne venne rivelata la provenienza.

Per qualche tempo sui binari dello scalo merci aveva stazionato un convoglio carico di vestiario militare. La scoperta del contenuto, imballato in sacchi di iuta – fatta da alcuni ragazzi, sempre in cerca di prede che, giornalmente, eludendo la sorveglianza, ispezionavano i carri in sosta rimuovendone piombature e sigilli – dopo un breve periodo di esclusivo moderato prelievo, aveva generato un vero e proprio saccheggio.

Lungo la linea dello scalo, in corrispondenza delle vie di penetrazione e di fuga, costituite da brecce parzialmente mascherate da siepi, sui confinanti limiti dei campi di bocce e di alcuni cortili del Borgo Milano, tutta la ragazzaglia, appollaiata sulla recinzione, si ammassava in vigile attesa dell’occasione propizia. Una sola sentinella sorvegliava il convoglio e per stemperare la noia, di quando in quando, faceva un po’ di tiro a segno prendendo a bersaglio lattine e bottiglie collocate sui binari. Attuando una tattica di guerriglia, azioni diversive operate da alcuni gruppi di ragazzi, che accendendo fuochi o fingendo aspri litigi e sassaiole, stornavano l’attenzione della sentinella, consentivano ai più robusti di assalire e predare i sacchi che venivano velocemente catapultati al di là delle brecce. Non mancava chi, dietro compenso, si prestava a rapinare sacchi per conto terzi lasciando poi al committente la sorpresa del contenuto.

Quando poi a far da sentinella fu posto un milite arcorese: Mario, un ragazzo proveniente da una famiglia immigrata da poco e stanziata all’angolo della Batibala, sul limitare dell’ingresso del cortile dei Terusz, quasi coetaneo degli assaltatori, ben conosciuto da tutti i ragazzi, che giungeva perfino a farti provare l’emozione del tiro a bersaglio col suo fucile, l’abbordaggio e il saccheggio raggiunsero il massimo volume.

Relativamente lontano si svolgeva la cerimonia dell’apertura e della contrattazione per gli scambi. Il vestiario nei sacchi era contenuto in modo omogeneo: ogni sacco conteneva un solo tipo e l’apertura era simile alla riffa e alla sorpresa nella “pésca al pós da san Patrisi”: potevano essere indumenti ben sfruttabili (cappotti, giacche, pantaloni, camicie, scarpe) o altri che sarebbero serviti a poco (pezze da piedi e fasce gambali [sostituivano le calze: il regio esercito non le aveva ancora in dotazione]), o altri ancora a niente (berretti e bustine). Anche la qualità delle stoffe, alla borsa del baratto, aveva una quotazione differente: le divise degli ufficiali essendo di tessuto più fine rispetto a quello dei semplici militari di truppa, erano considerate di maggior valore.

A margine di tutto questo si sviluppò poi un boom economico per tintori e sarti specializzati in riciclaggio che in breve rivestirono a nuovo una parte della popolazione.

Giuseppe Centemero. Rastrellamenti, perquisizioni e requisizioni

Correva voce che ci fossero partigiani in paese e di uno di questi se ne parlava come fosse un eroe leggendario, autore di azioni eroiche: Giusepp da Dinant dal Sentiron.

Giuseppe, rientrato dalla Russia, sbandato dopo l’8 settembre, lavorava in cascina coi suoi, mentre si andava convincendo di dover entrare nella Resistenza della quale doveva diventare poi animatore e responsabile di un gruppo. In una azione notturna di trasferimento di armi dai campi della Cà Bianca, dove erano celate tra capanni e gelsi, a una zona del Vimercatese, con altri compagni, a seguito di delazioni, furono sorpresi e inseguiti dalle pattuglie tedesche e fasciste; si dispersero per la campagna. Giuseppe riuscì a rifugiarsi a Monza dove aveva una zia, mentre Scigalen e Virginio furono catturati. Nel portarli da Ravizza dove era il comando tedesco, nel buio della notte un repubblichino li accostò e: “…aprufitén bagaj, scapee…” li lasciò andare.

Questa avventura finì per generare una immediata ispezione notturna nella cascina Sentierone, che, circondata ed esplorata dalle stalle ai fienili, dalle abitazioni ai sottotetti fino ai luoghi di decenza, sottoposta a perquisizione minuziosa nella ricerca di armi, documenti o tracce di presenza dei giovani ricercati, fu letteralmente ribaltata. Ispezioni e controlli riguardavano anche la verifica delle giacenze di grano e altri viveri. L’ammasso dei raccolti che avveniva con la presenza di delegati fascisti ai piedi delle trebbiatrici nella realtà veniva parzialmente addomesticato e ogni contadino aveva le sue brave scorte eccedenti i quantitativi ammessi. La verifica, in caso di anomalie, generava il sequestro e la requisizione anche delle quote spettanti.

L’intera popolazione della cascina fu portata in cortile e tenuta sotto tiro mentre vennero arrestati e portati via una decina di uomini. Luigi, anche lui sbandato, riuscì a scappare infilandosi su per il camino.

Una foto giovanile di Giuseppe Centemero

Nelle notti seguenti, per un breve periodo, in cascina rimasero solo gli uomini: lo spavento notturno aveva indotto donne, bambini e ragazzi a rifugiarsi fuori dalla cascina, presso parenti abitanti in paese: anche casa nostra ospitò per la notte qualche parente e qualche sacchetto di derrate “fuori quota”.

Naturalmente di Giuseppe nessuna traccia; per una spiata finì poi in una imboscata e fu catturato, torturato e fucilato a Monza (talmente sfigurato da non essere riconosciuto nemmeno dalla zia se non per il maglione che indossava), ma, ormai era entrato nella leggenda, si negava che il fucilato fosse lui e si attendeva che riapparisse, e ancora dopo il 25 aprile dicevano: “..han vist Giusepp dal Sentiron … al g’ha una barba lunga inscì…”; la realtà era però diversa.

Quando la notizia dell’incursione notturna diventò di dominio pubblico chi aveva qualcosa da nascondere, armi o viveri, si affrettò a liberarsene o a nasconderli meglio. Nei giorni seguenti si trovarono nei fossi fucili fatti a pezzi: rottami di chi non voleva che le armi finissero integre in mani nemiche.

L’incursione partigiana sul campo d’aviazione.

La notizia di ciò che era successo nella notte la portò in sacrestia don Domenico che doveva celebrare la prima messa. Era stato chiamato al campo per benedire un morto. Non è mai stato spiegato a sufficienza il motivo per cui fu chiamato don Domenico, vi fu il sospetto che fosse una specie di provocazione per verificare se vi fosse una specie di coinvolgimento in quanto era accaduto. Il racconto che ne fece era molto sintetico: vi era stato un attacco di partigiani e la reazione degli attaccati aveva causato un morto. L’osservazione provocatoria dell’ufficiale responsabile che qualificava quale tradimento della patria l’attacco, aveva generato, da parte del sacerdote un accenno di discussione sul significato di Patria (così lo raccontava) al quale aveva reagito richiamandosi al ministero per il quale era presente, rifiutando ogni commento.

Molti anni dopo, in altra occasione, Bruno Villa, allora dipendente della Bestetti, mi dette la versione che circolava negli uffici: entrati nel corpo di guardia sorprendendo i militari erano stati a loro volta sorpresi da un milite che, momentaneamente in un altro locale, sentendo cosa stava succedendo, rientrando aveva iniziato subito a sparare.

I funerali tenuti nel 1945 dopo la “Liberazione”, dei partigiani morti l’anno prima a seguito dell’assalto alla “Bestetti”

La reazione all’incursione aveva causato un morto rimasto sul terreno e un ferito che sorretto dai compagni era stato portato via; nella fuga lungo i campi innevati per Oreno; in un capanno, ricuperata una piccola scala l’avevano usata come barella sdraiandovi sopra il ferito per trasportarlo più agevolmente ma presto però si accorsero che stavano portando un cadavere; quindi per accelerare la fuga l’abbandonarono nascosto ai margine di un fosso dove fu trovato dopo alcuni giorni. L’inseguimento lungo le tracce lasciate nella neve, la ricerca, l’arresto dei responsabili e la condanna a morte per fucilazione si susseguirono velocemente.

L’esecuzione avvenne contro il terrapieno che limitava la rincorsa di decollo degli aerei e i cadaveri furono portati al cimitero su un motocarro.

I mitragliamenti

In paese, poco dopo l’inizio della guerra, una sirena era stata piazzata sopra il tetto della scuola elementare; alcuni addetti, a turno, si alternavano al servizio dando i segnali di “allarme” e “cessato allarme”. Nella scuola erano state fatte parecchie prove di evacuazione e, sotto la guida delle maestre, la disciplina ordinata del metodo fascista consentiva lo svuotamento delle aule in modo veloce e senza confusione. Le sirene degli stabilimenti ritrasmettevano poi il segnale che sospendeva il lavoro e convogliava i lavoratori nei rifugi.

Con l’annuncio di «…arrivano i liberatori…» le trasmissioni radio si interrompevano per dare l’allarme, il messaggio, durante l’occupazione, diffuso prima in tedesco poi ripetuto in italiano, segnalava anche la posizione prevista dell’attacco.

A partire dall’estate del ‘44 iniziarono le incursioni aeree diurne anche ad Arcore: lungo la ferrovia veloci caccia si abbassavano mitragliando treni e strutture. Appena gli aerei se ne andavano stuoli di ragazzini si disperdevano lungo i binari alla ricerca e raccolta dei bossoli di mitraglia.

In una di queste incursioni, mentre con la banda dei coetanei prendevamo il bagno nella cava sul retro della cascina dei Bacioch allineata alla via che costeggiava la ferrovia, ci trovammo i caccia sopra la testa: l’allarme era suonato ad attacco già in corso. Gli aerei scendevano in picchiata mitragliando, riprendevano quota e ritornavano per una nuova infilata ripetendo l’attacco. I muri della cascina si scrostavano sotto i colpi della mitraglia; schizzi d’acqua e nuvolette di terra si sollevavano dal terreno; si cercava, girando intorno, di trovare riparo dietro gli alti cumuli di sassi e ghiaia mentre una pioggia di bossoli ci cadeva sulla testa. Nella cascina uno dei cavalli era stato ferito: un colpo di mitraglia gli aveva aperto uno squarcio nella mascella; stoicamente in piedi sopportava l’esplorazione del neo-veterinario Luigino Fumagalli che cercava di stabilire la gravità della ferita.

Le incursioni avevano, più che il fine di generare danni, lo scopo di creare paura, insicurezza, insomma un vero e proprio terrorismo civile.

I mitragliamenti continuarono poi facendo anche vittime umane. Nel novembre del ’44, a seguito di un’incursione vi furono tre morti tra i passeggeri del treno fermo in stazione. In funzione di chierichetto, col curato Monti, andammo al cimitero per la benedizione alle salme; nel “Casino” sul tavolo anatomico erano stati collocati i cadaveri. Anche l’idraulico Brambilla, che aveva bottega in Borgo Milano, fu vittima dei mitragliamenti: al suono dell’allarme si accingeva ad accostare le imposte del portone della bottega, ma gli aerei erano già sul luogo e una sventagliata, perforando il portone di legno, lo inchiodò nell’antiporta. Nelle case la gente cercava di ripararsi negli angoli delle camere lontana dalle finestre; mia madre, con l’ultimo nato in braccio, ci spingeva e tratteneva contro il muro tra la stufa e il cassonetto della legna mentre spaventata pregava a gran voce. Qualche vetro andò in frantumi, qualche serranda fu sforacchiata, ma non vi furono altre vittime.

I posti di blocco

E’ dubbio che vi siano ancora in circolazione arcoresi, testimoni del tempo in cui la Molgorana scorrendo a cielo aperto divideva in due il paese, in grado di raccontarne la segmentazione. Il solco del torrente (profondo poco meno di un paio di metri all’ingresso, superava i tre metri all’uscita), dai boschi attraverso i campi fino al Paese, disegnava una specie di Y nella quale il braccio destro provenendo da Lesmo-Camparada-Velate percorreva parte di via Brianza poi curvando per via Toscana, attraversava i campi in senso quasi rettilineo, incrociando alcuni sentieri, arrivava fino all’innesto con via Edison proprio là dove ora sorge ora la caserma dei carabinieri e di lì con una curva quasi ortogonale arrivava in Paese; il ramo sinistro proveniva da Velate-Usmate percorrendo il lato destro della statale, curvava all’altezza di via Piave unendosi poi all’altro ramo dove è situato oggi Largo Arienti e proseguiva per le vie Trento Trieste – Gorizia fino a ritornare parallelo alla provinciale dopo aver varcato via Roma.

Parecchi ponti univano le due sponde: risalendone il corso, il primo era “il Ponte” per antonomasia, dava il nome anche a un’osteria, metteva in comunicazione via Roma col viale della Stazione; costruito in bella pietra di ceppo all’epoca della ristrutturazione della villa D’Adda, dopo la deviazione della strada originale che provenendo da Peregallo proseguiva rettilinea per Oreno lungo Via della Pace, attraversando la Molgorana più o meno all’altezza del Pub. Parte delle pietre originali della demolizione del primitivo ponte erano state recuperate e reimpiegate nel nuovo. A seguire si trovavano un ponte all’altezza di via 4 novembre, uno a lato nord della piazza della Chiesa, angolo via Umberto–via Piave, uno davanti alla posteria ex Bonfanti (ora agenzia Meani), uno come accesso alla corte Morganti (Bafot), poi, a lato ovest, uno dietro la stessa corte permetteva l’accesso alla cascina Garancini-Brigatti e alla corte Grande e subito a ridosso un altro, costruito quando fu tracciata la strada per la Falck. A lato est, a margine della statale si incontrava quello di Sant’Apollinare e per ultimo quello di Bernate.

Quando fu chiaro che le linee di difesa della “Gotica” non avrebbero tenuto e che l’arrivo dei “Liberatori” era ormai imminente, l’ostinata pervicacia degli occupanti, per meglio controllare l’accesso al territorio, partorì i “posti di blocco”. Di traverso alla statale, agli ingressi del Paese (tra l’accesso della attuale via Colombo e la Molgorana a lato sud, e poco prima del Sant’Apollinare a lato nord), venne scavato un basso fondamento e su questo si costruì con ferro e cemento. Si trattava di un muro massiccio largo più di un metro e alto circa tre, che sbarrava la strada in due segmenti riducendone la carreggiata a una larghezza appena sufficiente al transito di un veicolo. Il muro era provvisto di feritoie strombate sull’interno e di un camminamento protetto da una sponda al vertice, in grado quindi di tenere sotto fuoco da postazioni riparate eventuali attacchi. L’opera finita era dipinta a macchie con varie gradazioni di verde e marrone tipici della mimetizzazione militare.

La curiosità naturale dei ragazzi radunava le varie bande di quartiere intorno alla costruzione che stava sorgendo: sempre vigili su eventuali prede possibili, bastava un volgere troppo prolungato di capo degli operai per vedere sparire attrezzi, legname, ferro di armature e perfino secchi già colmi di malta, giù per la sponda coperta dai boschetti di robinie della Molgorana. All’inizio presidiato da sentinelle venne usato poi per controlli estemporanei su mezzi e persone in transito. In seguito, quando il posto non era presidiato, venne disposto che al suono dell’allarme una persona, a tal incarico designata si recasse sul luogo munita di una bandiera bianca e fermasse all’esterno del paese gli eventuali mezzi e persone in transito fino al suono del cessato allarme (a lato sud il sarto Adreano di Firla, addetto al segnale, ad ogni squillo di sirena, bandiera sotto braccio, da via 4 novembre smanettava in bicicletta fino al Posto di blocco). Non si capì mai il motivo di questa ordinanza.

Arrivarono gli Americani, i carri armati non passavano per la strettoia del posto di blocco, ma fu questione di un attimo: un gigantesco Caterpillar provvisto di pala meccanica, senza la minima fatica, puntò in due riprese le sezioni di muro, le sollevò e le scaricò nella Molgorana.

La liberazione

Quel mattino, quando arrivai in strada, pur nella confusione sembrava di intuire un certo ordine, come una specie di kermesse dove tutti si muovono e ognuno recita la propria parte: gruppi di “espontaneos”, sulla provinciale, bloccavano i passanti che sulle bici trasportavano materiali o oggetti ritenuti predati: li incanalavano nei luoghi dove tutti i materiali venivano radunati, obbligati a scaricare, dopo di che potevano riprendere il percorso; si diceva che i tedeschi se ne fossero andati nella notte o il giorno prima, però ne vidi alcuni ancora in divisa (occorre però dire che col presidio tedesco vi erano anche militari di altre nazionalità è probabilmente questi erano coloro che si erano fermati in paese), passò anche un partigiano in bici, con fucile a tracolla e un tedesco in canna.

Pattuglie che andavano e venivano (molte persone del paese che non avrei mai pensato fossero partigiani, circolavano con elmetto in testa e fucile in spalla) con lista alla mano, arrestavano collaboratori, fiancheggiatori o anche, semplicemente fascisti. Bruno Villa fu prelevato dal posto di lavoro e tenuto sotto la minaccia delle armi portato in caserma. Bruno aveva il fratello maggiore che militava nelle formazioni garibaldine e il minore che armato di fucile e col casco in testa partecipava ai pattugliamenti. Non faceva parte di brigate repubblichine, non aveva cariche gerarchiche, era stato però uno dei primi ad Arcore ad aderire alla RSI: la “Repubblica Sociale Italiana”: riesumazione del fascismo dopo l’8 settembre. Negli anni ’60, collega di lavoro, l’episodio dell’arresto mi fu raccontato direttamente da lui: Bruno era terrorizzato dall’avere di fronte una pistola spianata, tenuta da chi armi non avendone mai avute in mano era spaventato quanto lui. Era presente Giovanni Mandelli, capo partigiano, e a lui si rivolse: “Giuan, ta vedat no ca ga trema i man, tirigala via prima c’al faga un quei disastar”. Giovanni stesso lo caricò sul canotto della bicicletta e lo portò in caserma dove venivano concentrati gli arrestati che man mano diventavano troppi venivano trasferiti a Bresso.

Altri gruppi armati giravano per il paese arrestando e scortando alla raccolta anche le ragazze che erano state troppo .. amiche dei tedeschi. Nei giorni seguenti, portate in piazza e rapate furono esposte al pubblico ludibrio tra spari in aria di moschetti e pistole. In questa frenesia di spari si ebbe anche un ferito, più nell’orgoglio che nel fisico: in prossimità del ponte di pietra che collegava la via Roma alla provinciale, a far ombra alla bottega del maniscalco (“Puciamerda”) e agli asini che attendevano, per dare il cambio alla carovana dei ruee, vi erano alcuni grossi pioppi e con tutto quello spara, spara, un pesante ramo demolito dai colpi finì sulla testa del pistolero Egidio Fumagalli.

Epilogo: beveraggio “al secchio”, da Ermanu

La voce correva veloce per il paese: … da Ermanu dan via ul vin gratis…, e la gente andava per vedere o partecipare. L’aveva promesso, la sciura Angiuleta…, titolare della “Trattoria Borgo Milano” gestita col marito, che avrebbe festeggiato la fine della guerra offrendo al pubblico libagioni gratuite; così fu: davanti alla porta dell’osteria, su un tavolino aveva collocato un secchio colmo di vino e appeso al margine del secchio un capace mestolo per attingervi a piacere. Parecchi rabbocchi furono necessari per saziare la voglia di festa di uomini e donne partecipanti alla celebrazione. Nessuna esagerazione, solo qualche ragazzino con principi di ciocca venne accompagnato a casa.

A proposito del monumento dedicato alla "Resistenza"

di Carlo Bestetti

Proponiamo ora le note stese da Carlo Bestetti in occasione dell’inaugurazione, occorsa nel 1975, che raccontano le motivazioni e il processo artistico che lo hanno condotto alla realizzazione del Monumento alla “Resistenza”, collocato nella prossimità dell’ingresso di Villa Borromeo-d’Adda, a Arcore.

Con l’inaugurazione del monumento dedicato alla Resistenza, ho ritenuto opportuno attraverso questo scritto far conoscere alla popolazione i motivi artistici e politici che mi hanno spinto ad esternare il mio atto di fede, concretizzandolo in una espressione artistica. E stato mio intendimento conseguire con esso attraverso lo studio e la pratica un effetto determinato contro le assurdità e le atrocità della guerra.

Oggi, 1975, è necessario che un artista parli al suo pubblico e quindi al suo fruitore per giustificare la sua produzione artistica e di conseguenza per continuare a comunicare per poter verificare le risultanti del messaggio.

Qualsiasi attività artistica, spesso, è portatrice di nuove idee che contribuiscono alla trasformazione della società purché in esse non venga soffocata la libertà. Questa è stata la costante che ho tenuto presente nel realizzare la scultura: parlare cioè della Resistenza in modo contemporaneo con la presenza di una concezione completa e complessa della storia considerando quindi la condizione dell’uomo sulla terra, nel cosmo.

La strada scelta di liberare la scultura dalla sua concretezza materiale per raggiungere una condizione più ampia, meno accademica, visualizzando la libertà della materia: si identifica nel dramma vissuto dell’uomo e da sempre in lotta per i suoi ideali. In questa direzione mi sono preoccupato di comunicare la condizione dell’oppressione, della morte, ma soprattutto del dolore. E a questo punto che in me è scaturito, essendosi però incubato e martoriato nel tempo – così come nasceva allora nelle masse l’esigenza di Liberazione quando fu chiaro che nazismo e fascismo erano dottrine portatrici di morte fisica e di pensiero – il bisogno di rappresentare i resti di quello che era un uomo che pur scheletrito trova la forza di svincolarsi ed urlare alla Libertà.

Ecco che pertanto non ho voluto appartenere al cosiddetto mondo superiore dell’arte pura, poiché non avrei potuto tener conto a chi e per chi la scultura era diretta: al pubblico. Quando si saranno abbandonati i preconcetti di arte scolastica come generalmente si crede erroneamente debba essere l’arte: allora si potrà, per opere di questo significato, non tener conto del fruitore. Sono convinto comunque che le espressioni artistiche di pittori e scultori appartenuti ai giorni lontani coesistono con quelle dei giorni nostri. Anche dei ragazzi ho voluto tener conto, pertanto, così giustifico la rappresentazione lineare di un volo d’uccelli e quella pesante, dura, incoerente, illogica della guerra. Come del resto è. Ho voluto che restasse a loro qualcosa, ho inteso colpire la loro psicologia, renderli attenti. Spero che se non immediatamente, almeno nel tempo, nella loro vita possano per un attimo, in qualsiasi frangente ricordare quelle visioni. Allora devono anche ricordare che non si deve scendere in armi, usare la violenza per la violenza, sopraffare, uccidere un altro uomo solo perché è di opinioni opposte. Devono ricordare che sono figli che vengono dalle stesse madri e dagli stessi padri che avevano, hanno ed avranno il solo torto di appartenere a mondi e visioni opposte. Facciano più e meglio di Loro e si scontrino in un dibattito democratico. Ecco come giustifico le frasi di Brecht, di Padre David M. Turoldo, di Bulat Okudzava, di Quasimodo e Piero Marelli che ho inserito nel basamento. Personalmente ho fatto quello che per ora ho potuto e saputo fare.

Carlo Bestetti

Aspetti, località e storia della Brianza. "Ci sono paesaggi, siano essi città, luoghi deserti, paesaggi montani, o tratti costieri, che reclamano a gran voce una storia. Essi evocano le loro storie, si se le creano". Ecco che, come diceva Sebastiano Vassalli: "E’ una traccia che gli uomini, non tutti, si lasciano dietro, come le lumache si lasciano la bava, e che è il loro segno più tenace e incancellabile. Una traccia di parole, cioè di niente".