Arcore: Il San Martino; la prima età dei Giulini

Seconda parte

di Paolo Cazzaniga e Tonino Sala

Riprendiamo il filo del discorso

Nel post precedente ci eravamo lasciati con l’ultimo erede dei Simonetta, Luigi Cicco, ancora minorenne, che attraverso i suoi tutori, nel 1833, cede le ultime proprietà di Arcore e del Peregallo. Dobbiamo a questo punto fare qualche passo indietro. Nello scorrere la genealogia dei Simonetta, che riproponiamo, dal famoso castellano di Monza Andrea, per via dinastica si era approdati, di seguito, prima a Gianantonio e poi a Gio. Angelo, maritato con Lucrezia Scotti, e siamo verso la fine del ‘500. Da qui si generano i due rami, denominati di Milano e Parma. Del ramo milanese si è detto con Ottaviano, poi Ferrante e quindi Carlo Fabrizio e di seguito la discendenza sino al 1833. L’altro ramo, che condividerà fino al 1651 il feudo di Torricella con i cugini milanesi, possedeva, ugualmente, beni ad Arcore.

Nel 1620 le proprietà di Arcore risultavano suddivisi tra Carlo Fabrizio Simonetta figlio di Ferrante (ramo di Milano) con 1749 pertiche e Fabrizio Simonetta figlio di Francesco Simonetta (ramo di Parma) con 606 pertiche. Quest’ultima estensione, nell’arco di tempo che va al 1686, vedrà via via diminuire, se pur limitatamente, la sua consistenza, attraverso un paio di cessioni. Sarà poi nel 1686 che Fabrizio Simonetta cederà tutte le sue proprietà arcoresi. Giuseppe Crivelli acquisterà 54 pertiche di terreni e uno dei “mulini di mezzo”. Il resto delle proprietà sarà appannaggio dell’Abate Ferdinando d’Adda e quindi nel 1756 tutto passerà a Francesco d’Adda, parliamo di poco più di 500 pertiche di terreni di varia qualità e 8 pertiche di siti abitativi.

Nuovi proprietari per i beni dei Simonetta

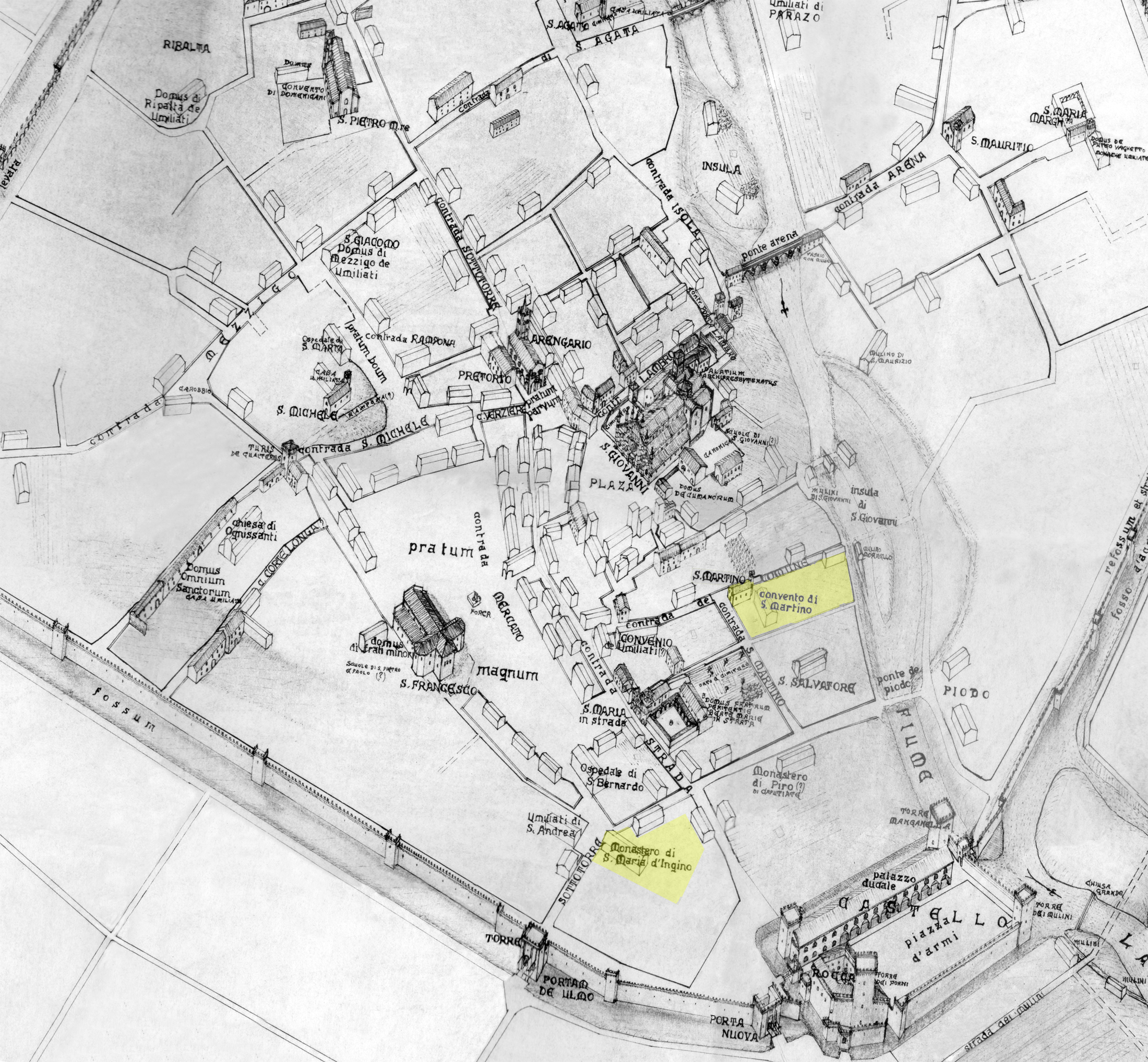

Prima d’inoltrarci nella non semplice vicenda che vedrà i Giulini acquisire buona parte delle proprietà che erano state dei Simonetta, livello perpetuo del San Martino e quant’altro compresi, dirigiamo la nostra attenzione sui documenti che attestano l’acquisto da parte di Costanzo d’Adda, nel 1652, di una casa e 411 pertiche di terreno da Giuseppe Crivelli, per la cifra di 11000 lire imperiali. Tali proprietà erano il frutto di uno scambio avvenuto due anni prima con Fabrizio Simonetta e che in parte erano da ricondursi a beni appartenuti al Monastero di San Martino di Monza, probabilmente retaggio di quella famosa investitura perpetua che risaliva al 1459. Quando poi, nel primo ventennio del Settecento, i Giulini operarono i notevoli investimenti arcoresi e si trovarono a fare i conti con il Monastero di San Martino di Monza, per pagare il “livello” (affitto) dei beni riconducibili al 1459, nonostante il tentativo di riunire la proprietà che nei secoli era stata smembrata fra più proprietari, all’appello mancarono 87 pertiche. Non possiamo escludere che fossero finite nel pacchetto delle 411 pertiche acquistate da Costanzo d’Adda, e che prima erano state di Fabrizio Simonetta. Come sappiamo nel Monastero di San Martino di Monza, confluirono i beni che prima erano stati dell’altro cenobio monzese, quello di Santa Maria d’Ingino, che a sua volta aveva assorbito il più antico San Martino di Arcore della badessa Giovanna Mandelli. Sembrerebbe infatti, che delle 411 pertiche acquistate da Costanzo d’Adda nel 1652, fossero di competenza del San Martino la casa e 190 pertiche di terreni. Beni che dunque, non necessariamente, dovevano ricondursi all’investitura del 1459.

La Montagnola di Arcore era stata dei Simonetta

Nell’elenco delle proprietà cedute da Giuseppe Crivelli, emergono interessanti indicazioni. Possiamo situare l’ubicazione della casa da massaro, così descritta: “…con tre piedi di casa et superiore, duoi cassi di cassina con la sua cassina supra la stalla con una stalla, corte, hera (aia) et pozzo con duoi horti, un grande et un picolo…” collocata nell’odierna via San Gregorio, poco prima dell’Oratorio Maschile, dove sono indicate come confinanti le R.R. M.M. di San Lazzaro, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. Abbiamo indicazione che nel perticato venduto figurano le “Spazzate”, per un’estensione di circa 90 pertiche. (vedi l’articolo “La Valle del Lupo“). Infine, la presenza della “Montagnola“, per 15 pertiche, luogo dove in seguito sarà edificata l’odierna Villa Borromeo-d’Adda. Concludiamo con le 17 pertiche del pezzo di terra detto “il rampolino” su cui Domenico Brambilla paga un affitto annuo di 3 lire e 5 soldi, la pertica.

I “legati” che insistevano sulle 411 pertiche d’immobili acquistati da Costanzo III

Naturalmente passarono a carico di Costanzo d’Adda tutte le passività che gravavano sui beni acquistati. Un lungo elenco che andiamo a spulciare. Ricordiamo come a quel tempo esistesse una tassazione d’origine medievale chiamata “laudemio”. Alla metà del Seicento veniva calcolata attraverso una precisa formula riferita al valore annuo del legato. L’acquirente doveva versare, “una tantum”, il valore del laudemio al momento del passaggio di proprietà dei beni, su cui gravava il legato. Somma intascata dai titolari del legato stesso. Iniziamo con i due legati, istituiti da due avi di Fabrizio Simonetta a favore dei R.R. Padri di San Marco di Milano. Nel 1558 era stato il capitano Bonifacio Simonetta a istituire un primo legato a cui si era aggiunto con una successiva elargizione Gerolamo Simonetta nel 1571. Per un totale di quaranta lire annue e nell’occasione il laudemio era fissato a 800 lire. Era poi la volta del Venerando Capitolo di San Giovanni di Monza, il carico annuo era di poco superiore alle trenta lire e il laudemio fissato a 760 lire. Le Reverende Madri di Santa Maria Maddalena di Monza spettavano 30 lire tonde e l’una tantum ammontava a 750 lire. Sempre di Monza le Madri del San Martino, 16 lire l’anno il livello, 400 lire il laudemio. Per finire il Reverendo Carlo Antonio Boniperto, a cui spettavano 30 lire annue e che nell’occasione del passaggio intascò 750 lire.

La “Comunità di Arcore” nel 1653

Nell’occasione di questo passaggio di proprietà si svela un ulteriore particolare di vero interesse per la storia locale di Arcore. Nel “pacchetto” messo in vendita, oltre alle già indicate proprietà immobili e i gravami dei vari legati che abbiamo illustrato, si aggiunge anche il “diritto” che il Crivelli aveva su un censo che risultava a carico della “Comunità di Arcore” (sul tema dell’istituzione “comune” nel Ducato di Milano vedi l’approfondimento).

Di cosa si trattava? Leggendo il documento, risulta che gli arcoresi versavano, ogni anno, una cifra, che a volte era stata di 43 lire imperiali, altre volte di 73 lire. Tale elargizione aveva avuto come primo beneficiario Francesco Simonetta, quindi per passaggi successivi era toccata al Crivelli ed infine a Costanzo d’Adda. Faceva fede quanto registrato nei libri della “Regia Camera” di Milano. Non conosciamo l’origine e il motivo di questo esborso. Possiamo ipotizzare che la Comunità di Arcore avesse ipotecato suoi terreni e dunque per mantenerne la proprietà, versava un interesse annuo al creditore. Dunque, il 7 Gennaio 1653 viene convocata l’assemblea pubblica degli uomini del comune, nella pubblica piazza al suono della campana dal console del luogo Battista Bonacina, (“Convocata e Congregata Universitate, et hominibus loci Arcore… in platea pub.ca… sono campane…”) .

I capofamiglia di Arcore

Convocati, dunque, i capofamiglia che avevano diritto al voto, come illustrato nell’approfondimento proposto, partecipavano all’assemblea comune coloro che erano titolari di un reddito che poteva essere tassato. L’elenco contemplava questi nomi: Fabritius de Formentis, Dominicus Aquatus, Joannes de Aquate (chiamato il Poluana), Jo. Angelus de Aquate, Franciscus Canturius, Petrus Turrianus, Bapta de Uglono (Oggiono), Petrus de Uglono, Ambrosius Canturius, Franciscus Sala, Alex.r Riboldus, Bapta Balconus, Christophorus Pirovanus, Petrus Guarinus, Bapta Corneus, Petrus Martyr Gallus, Alex.r Fagnanus, Hier.s Chignolos, Christophorus Fagnanus, Bapta Fagnanus, Barthol.s Vincemala, Antonius Callonus, Federicus Brambilla, Johannes Brambilla, Petrus de Longis, Michael Cesanus, Franciscus de Grado, Christophorus de Molinarys, Carolus Corneus, Joseph Fumagallus, Bapta Brambilla, Carolus Casatus, Jo. Bapta Crippa (chiamato il Polino), Joseph Aquatus, Bapta de Cumo, Hier.s Brippius, Petrus Brambilla, Bapta Bonatus, Carolus Redaellus, Antonius Uglono, Carolus Sala, Franciscus Brippius, Dionisius Brippium, Stephanus Bustus, Petrus Sala, Carolus Juvenzana, Petrus Villa, Antonius Mandellus, Barthol.s Pilota, Antonius Parma, Johannes Magnus, Jo. Bapta Guaita, Jacobus de Dentis, Hiacynthus Avogadrus. Un totale di 54 arcoresi, decidono di eleggere loro sindaco Francesco Fagnani e di delegare lo stesso per quanto prevede questa carica. Nell’occasione avvallano il passaggio di quel pagamento, a loro carico, che era stato a favore del Simonetta, in passato, ed ora il Crivelli aveva ceduto a Costanzo d’Adda.

1786: La soppressione del Monastero di San Martino di Monza

Ci siamo lasciati prendere la mano e così divagando, divagando, ma non si poteva fare diversamente, siamo usciti dai binari che ci eravamo prefissati nel titolo. Ritorniamo giusto appunto al “San Martino”, inteso come costruzione e terreni collegati.

Un preciso resoconto, che attingiamo dal registro che raccoglie i documenti del soppresso Monastero di San Martino in Monza, ci permette di “tornare a bomba”. La data di compilazione del documento risale al 1786.

Dalla voce “Livelli attivi preesistenti alla soppressione” riproponiamo le pagini originali che ci interessano.

La trascrizione del testo

Dalla Casa Giulini successa agli eredi e successori Simonetta

livellaria perpetua di una casa e vari pezzi di terra sotto diverse

denominazioni, costituenti la Possessione detta il S. Martino

in tutto di circa Pert. 805. siti nel luogo, e territorio di Arcore

Pieve di Vimercate, si pagano a S Martino di ciascun anno

£ 56 Impli, Come da vary Instrumenti d’acquisto, Investiture

Confessi e Ricognizioni livellarie: De quali Beni anticamente

di ragione delle Monache di S. Maria di Ingino (a quali suc-

cessero queste di S. Martino di Monza) ne fu investito per

la pma (prima) volta a titolo di livello perpetuo il fu Nobile Andrea

Simoneta nell’anno 1459. per l’annuo canone di fiorini 35

Soldi 32 Impli per ciascuno: Come dall’Instrumento d’Investi-

tura livellaria del giorno del 13 Agosto di detto anno

Rogato Gherardo Briosco Notaro di Monza:

Dalli successori del sud Simoneta passarono nell’anno 1652 Pert 565.

de Succennati Beni in Carlo Ambrogio, e fratelli Cazzola, e

da questi nell’anno 1673 nel fu Avvocato Giuseppe Giulini con

l’obbligazione di pagare annualmente a questo Monastero tanta

parte dell’annuo canone Summentovato quanti sia per l’im-

portanza di £ 35 14 3 Impli Come da Instrumento del giorno

23 Giugno 1673. Rogato Cesare Ruggiero Loria Notaro di Milano.

Finalmente avendo il fu Conte Senatore Don Giorgio Giulini

acquistato dai Successori del sudo Andrea Simoneta diversi altri

Beni nel medesimo Territorio di Arcore, tra li quali Pert 240

in circa di diretto dominio di questo Monastero che costituiva-

no la restante porzione del sudo livello, si è assunta l’obbligazio-

ne del pagamento di £ 20 . 5 . 9 che restavano ancora a carico

che previamente pagavansi per parte di detti beni acquistati

come sopra e queste £ 20 . 5 . 9 venne a riunirsi in Casa

Giulina l’integrale livello di £ 56 Impli incombenti sopra

li succennati Beni di Arcore: Come dall’Instrumento 3 Agosto

1713 Rogato Francesco Giuseppe Macchio Notaro di Milano e

dall’Instrumento di Ricognizione livellaria reciproca seguita

tra questo Monastero Direttorio ed il prefato Conte Giorgio

Giulini con pagamento del laudemio nella somma di £ 900.

del giorno 13 Agosto 1720 Rogato Giuseppe Antonio Bernascone

Notaro della Curia Arcivescovile

Il monastero ridotto a semplice casa?

Non possiamo fare a meno di sottolineare la modestia con cui le monache di San Martino di Monza, citano quello che era stato, ormai in anni lontani, un monastero e forse il peso del tempo ne aveva stravolto l’aspetto. Quindi la Possessione del San Martino di Arcore si riduce alla consistenza di una casa che coi terreni collegati fanno in tutto 805 pertiche. In quei primi anni del Settecento la famiglia Giulini ha dunque ricomposto quanto alla fine del Quattrocento fu ceduto in affitto perpetuo ad Andrea Simonetta. Parte della proprietà, 565 pertiche, erano finite prima ai Cazzola e poi ai Giulini, infine, nel 1713 gli eredi Simonetta avevano ceduto ai Giulini, tra le altre proprietà, 240 pertiche che appartenevano al monastero di San Martino. Ligi alle leggi vigenti i Giulini, avrebbero pagato 56 lire imperiali all’anno per l’affitto, a cui aggiunsero, pensiamo ben contenti di pagare una cifra irrisoria per gli immobili e terreni del San Martino, altre 900 lire, “una tantum”, per soddisfare il “laudemio” che veniva riconosciuto ai titolari della proprietà, le monache di San Martino, quando appunto chi disponeva del diritto di tenere i beni in affitto, Cazzola e Simonetta, lo cedevano a terzi, i Giulini. Qui ci toccano un paio di precisazioni. Come vedremo l’anno 1713 è il momento di stesura dell’atto notarile che ufficializza i diritti dei nuovi proprietari Giulini, gli stessi avevano iniziato a godere dei beni Simonetta ben prima, una parte nel 1689, e il resto tra cui gli immobili dell’ex monastero a partire dal 1706. Abbiamo detto del “laudemio” che in cifra assoluta risultava essere poca cosa, per il godimento dei beni di Arcore, 800 pertiche circa. In effetti, in quell’ottica oggi completamente incomprensibile, il vero valore della proprietà era quello che nel caso specifico i Simonetta avevano spuntato dai Giulini, circa 40.000 lire imperiali, vendendo formalmente, non i beni stessi, ma il loro diritto di affittuari del monastero di San Martino, onere che era passato in carico ai nuovi proprietari.

I Giulini intervengono sugli stabili del San Martino

Non abbiamo notizie dirette dei lavori che interessarono il complesso del San Martino di Arcore, una volta che gli immobili entrarono nella disponibilità dei Giulini, anche se possiamo senz’altro stabilire verso la metà del Settecento la collocazione dei lavori che avviarono gli edifici ad assumere l’aspetto attuale. Lavori attribuiti alla volontà di Giorgio Giulini succeduto al padre, Giuseppe, nel 1752.

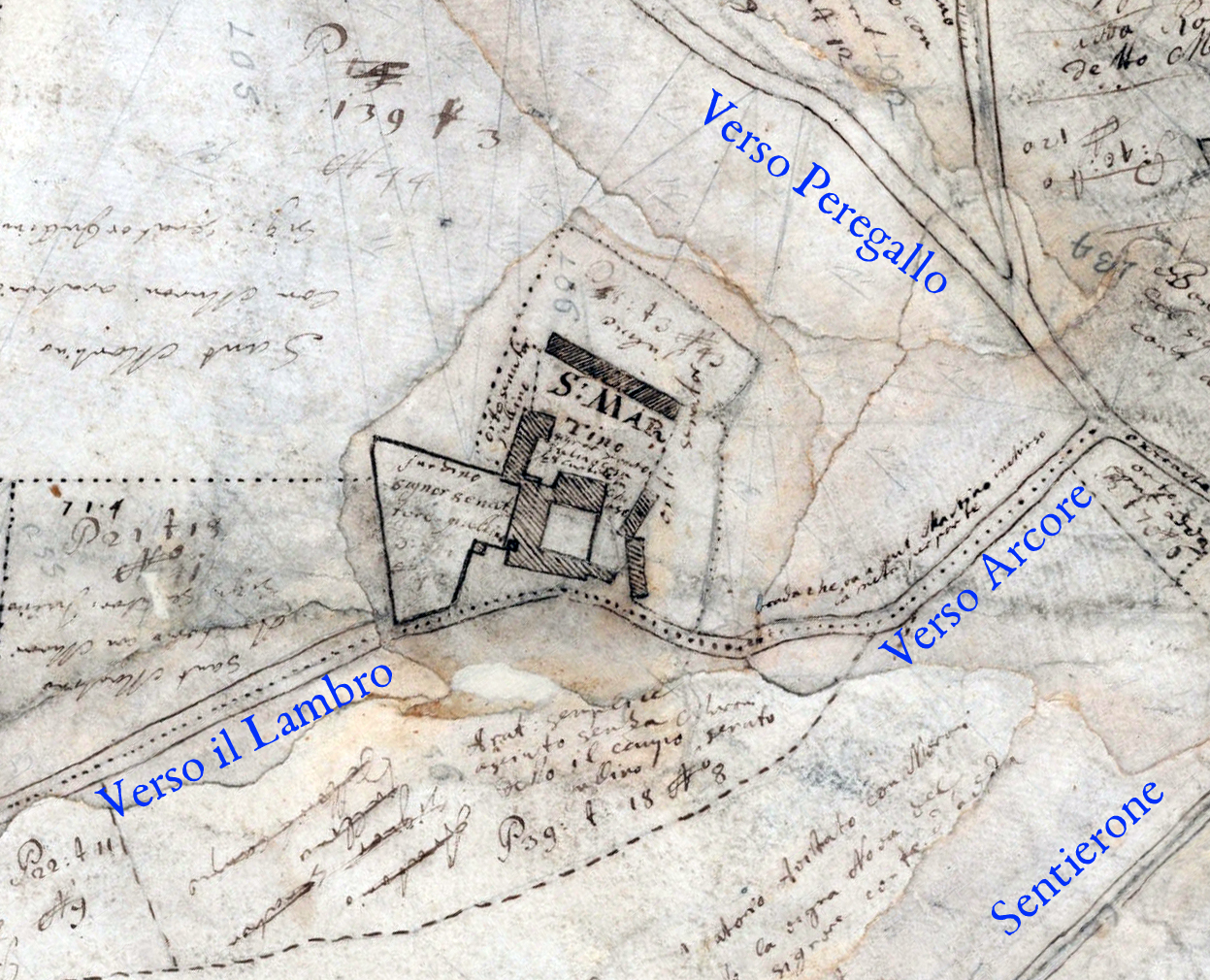

Lo stralcio della mappa che proponiamo sopra è preso dalla riproduzione catastale Teresiana disegnata in originale nel rilievo di “campagna” tracciato nel 1721. Non si sa come fosse l’impianto primitivo del monastero, ne in che condizioni sia stato quando l’ultima badessa lo abbandonò cedendolo poi, poco tempo dopo, con contratto di livello perpetuo, al Simonetta (1459). Non avendo ancora i Giulini posto mano alle definitiva modifica, pensiamo, tuttavia, che qualcuno fosse già intervenuto sugli edifici. Si dovrebbe presumere che il San Martino fosse stato modificato da interventi ricostruttivi e integrativi adattandolo alle nuove funzioni di residenza e governo di una media o, per quel tempo, grande proprietà agricola.

L’impostazione, in spazi aperti, così come rappresentato in mappa, da proprio il senso di una unità specifica costituita da fabbricati riuniti attorno a corti ed aie con gli orti a delimitare i confini della struttura, forse recintata, quasi rifugio in grado di dare sicurezza all’intero ambiente.

La conferma che importanti lavori fossero in atto al San Martino, a partire dalla metà del Settecento, ci giunge in modo indiretto da un incidente mortale che aveva visto protagonista maestranze che lavoravano a quel cantiere.

INTERMEZZO

I fantasmi, che ci avevano accompagnato nel post precedente, non hanno esaurito il loro racconto, o meglio, altri si presentano ora. Possiamo solo assecondarli…

Villa S. Martino, 21 settembre 1758 – lavori di ristrutturazione in corso; antenne, tralicci, sponde e impalcature mascherano la costruzione dandogli l’aspetto di composizioni architettoniche avveniristiche; carpentieri, majster, decoratori, manovali e garzoni sulle passerelle si avvicendano nelle loro funzioni. Un notevole numero di “paisan”, uomini, donne e ragazzini, sia dipendenti delle proprietà Giulini, assoggettati dagli appendizi dei contratti di locazione, sia del paese e delle cascine, sono impiegati in un lavoro extra a bassa retribuzione …

… dalla chiesa arriva lo squillo della campana che suona il mezzogiorno…

Impiantati davanti alla Villa, sullo slargo che introduce al viale, ingegnere, geometra, capo cantiere e fattore alzano le teste al suono delle campane … stanno ancora confabulando attorno al progetto: ci sono problemi di transito su altre proprietà ancora in sospeso, da concordare, poi c’è da raccordare a regola d’arte le intersezioni con le antiche strade del Sentierone e Peregallo e armonizzare lo sbocco del nuovo viale sulla strada da Peregallo che, biforcandosi, passa la Molgorana e va per il Bruno, San Fiorano e la Vianora di Oreno: non mancano argomenti per la discussione che momentaneamente si interrompe.

Il lavoro al piazzaletto dell’ingresso è quasi concluso; mazzi di giovani piantine giacciono ai bordi, i giardinieri le stanno già trapiantando: formeranno la siepe continua che borderà poi l’intero viale; si interrompe il tonfare ritmato dei battitori che spargono sabbia e azionando la mazzeranga “treuch” livellano e comprimono i ciottoli posizionati ad arte dai selciatori …

lungo il tracciato cavallanti e carrettieri, oltre ai contadini, quelli che già posseggono animali e carri (non è da tutti), chiamati a servizio obbligati dagli appendizi, stanno staccando gli animali dai carretti ribaltabili coi quali hanno portato, dalla cava posta a poca distanza tra la villa e il Lambro, pietrame, sabbia per il fondo e sassi borlandi, selezionati per la selciatura, scaricandoli a formare mucchi qua e là per il percorso; asini, cavalli e buoi posteggiati legati ai gelsi ricevono la loro razione costituita dal fogliame ritagliato dalle cime del granoturco; i badilanti intenti a scavare le cunette dei fossi di scarico ai lati del viale posano picconi e badili; i carriolanti ribaltano i carichi abbandonando i mezzi sopra i mucchi; anche i selciatori “picaprei”, posati gli attrezzi, confluiscono con la massa verso il piazzaletto d’ingresso, lì, a ridosso dell’antica cucina, è allestita una tavolata sulla quale sono poste pile di scodelle che attendono di essere riempite pescando mestolate di minestra dal pentolone recato dalle cuciniere…

…Uno dei majster, uscito dall’abbaino, si era seduto, in contropendenza sul colmo del tetto, al sole, con fianco e schiena appoggiati allo spigolo della torretta di uno dei comignoli; aperto il fagotto si accingeva a trascorrere il momento di riposo, e, mentre attratto dal movimento sporgeva la testa cercando di veder meglio il formicolare di mezzi e di gente che animava il tracciato del nuovo viale in costruzione, dallo sfiatatoio del comignolo di fronte, usciva un sottile filo di fumo biancastro che, anziché disperdersi nell’aria, scorreva come fosse un denso liquido, lungo lo stelo condensandosi sui tegoli in una materia opalescente, che, ancorata alla base, pian piano, crescendo a dismisura e gonfiandosi in una bolla oscillante mossa dal vento, risaliva fino ad avvolgere dapprima la torretta del camino, quindi ulteriormente dilatandosi sempre più prendeva corpo e forma di lingua che, strisciando, avanzava ergendosi ad altezza d’uomo lasciando intravedere nell’incorporeo bianco lattiginoso una figura femminile che ora aprendo e ora chiudendo le braccia sembrava voler trascinare come in una danza il malcapitato majster balzato in piedi al suo avvicinarsi…

…21 settembre 1758 – Ambrogio Mariano figlio del qda Francesco della cura di Concorezzo mentre in qualità di Maestro di Muro lavorava al san Martino sotto di questa cura cadde da un tetto e restò per il colpo senza tempo di alcun Sagramento…”.

“Dal registro dei morti. Archivio Parrocchiale di Arcore”

La complessa vicenda che condusse alla piena legittimazione della proprietà Giulini

Non ci furono particolari impedimenti nel 1673, quando i Giulini, acquisirono le proprietà dai Cazzola. Problemi che si presentarono quando gli stessi operarono sull’altra parte di terreni e immobili, che erano ancora nelle mani dei Simonetta, tanto che si giunse ad una definizione dei diritti, che ancora vantava il Monastero di San Martino su quei beni, solo nel 1720. La vicenda era iniziata molto prima.

Acquisti dal Venerando Hospitale di San Giacomo dei pellegrini

Nell’agosto del 1689 il Venerando Ospedale di San Giacomo in Porta Vercellina di Milano, mette in vendita, al miglior offerente, una sua proprietà in Arcore così composta: 1) “pezzo di terra Vigna detti li Quadri di sopra di mezzo e di sotto, delle quali ve ne sono pertiche sei a bosco parte di castani e parte di rovere” per un’estensione di 195 pertiche. 2) “campo annesso” pertiche 17. 3) “altro campello annesso nel quale v’è un poco d’horto” pertiche 3 circa. 4) “Pezza una prato a cotica vecchia nella Valle del Lambro circondato de piante di pobbia et gabbe” pertiche 15. 5) “con la sua casa da massaro annessa alla detta vigna”. Un totale di 230 pertiche circa. All’asta si presentarono: Alessandro Vimercati, “per persona da dichiararsi”, Francesco Sacchetti, pure lui a nome di persona da dichiararsi, e Giovanni Angelo Meda. La base d’asta era fissata in 14000 lire imperiali. si parte con offerte di 15000 lire imperiali e dopo le oblazioni dei primi tre entra in gioco Giovanni Battista Mariani, poi con Ambrogio de Blanco si superano le 16000 lire. Dopo un rilancio del Vimercati un nuovo pretendente Francesco de Perego offre 17000 lire imperiali. L’asta prosegue di offerta in offerta sino alla cifra di 20100 lire imperiali indicata dal Vimercati a cui non fa seguito nessuna altra offerta. Il Vimercati, a questo punto, svela il nome del personaggio per cui ha partecipato all’asta: è l’avvocato Giorgio Giulini. Cerchiamo ora di collocare il luogo di queste proprietà. Abbiamo una precisa descrizione dell’abitazione composta da: “tre luoghi al piano di terra con li suoi superiori, uno con crebo, e gli altri a tetto, la stalla con sopra cassina a tetto, in testa della quale vi è un casso di portico per l’era (aia), avanti detti luoghi vi sono quatro cassi di portico a tetto con sotto la scala per li superiori, Polaro, Corte, Era, et horto, annessa a detta casa v’è la Vigna detta li Quadri di sopra et di mezzo et di sotto.” A questi particolari si aggiungono le informazioni sulle pertinenze confinanti, che ci aiuteranno nella collocazione del sito. Interessante sapere che a sud la vigna dei Quadri, confina in parte con le monache di San Paolo Di Monza. A ponente, ancora in parte il San Paolo e, importante, “il fontanile detto dei Ghiringhelli”, ovvero la roggia Ghiringhella. Possiamo dunque con una certa sicurezza collocare il luogo nella frazione Arcorese della Ca’. Il sito abitativo è quello che sarà indicato in seguito come Cascina Giardino, con i terreni della vigna rivolti verso l’odierna Villasanta, la proprietà si completava scendendo, verso il fiume, con il “Prato nella Valle del Lambro”.

Gli acquisti di Giorgio Giulini nel 1689 dal Venerando Hospedale di San Giacomo

Gli acquisti di Giorgio Giulini nel 1689 visualizzati sulla mappa odierna

Quale era la provenienza di questa proprietà?

Nell’atto di vendita, come di consuetudine, vengono elencati i documenti che certificavano la legittima proprietà dei beni che l’Ospedale di San Giacomo stava cedendo al Giulini. Il 7 marzo del 1607 il conte Ferdinando (Ferrante) Simonetta era stato l’autore della vendita al luogo pio. Altri due istrumenti accompagnano la documentazione, si tratta di una investitura livellaria, (affitto) a nome di Matteo Vando, per lui aveva garantito Carlo Fabrizio Simonetta e siamo nel 1632. Per terminare con il documento che ricordava una seconda investitura a nome di Francesco Trabatone, con l’avvallo sempre del Conte Carlo Fabrizio, nell’anno 1667.

Le 7 pertiche del “Giardino”, sottratte alla parrocchia di Arcore

Siamo a ricordare l’annosa vicenda che aveva visto protagonista la Parrocchia di Arcore e i Giulini.

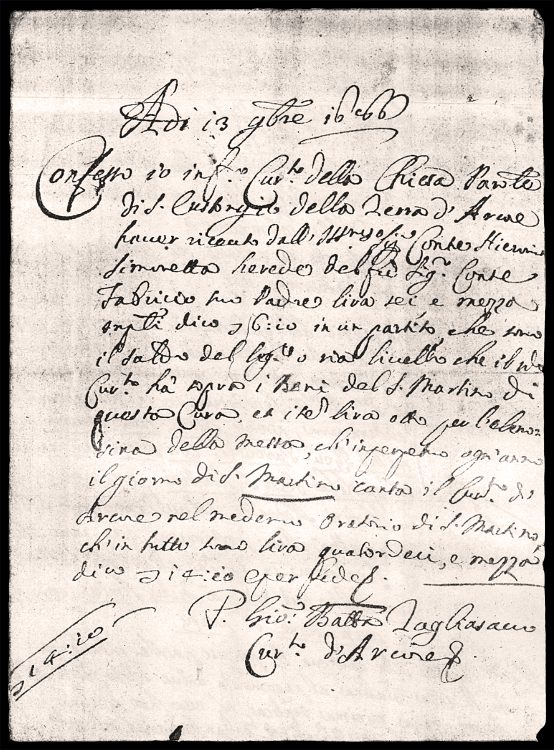

La parrocchia, tra le dotazioni dalle quali doveva ricavare quanto necessario al mantenimento dei suoi bisogni, possedeva un campo di circa sette pertiche che confinava con la Cascina Giardino, posto a lato della strada prima della discesa ai Molini della Ca’ sul Lambro (località Isola Acquistata o Taboga). Il campo era affittato ai Simonetta dai quali la Parrocchia riscuoteva circa 6 lire l’anno. Nell’archivio parrocchiale non c’è traccia del contratto. A certificare l’esistenza del rapporto di affittanza sono i documenti di ricevuta (Confesso), infatti, a partire dal 1573 sono trascritti nel primo “Libro”, impostato dopo la fondazione della Parrocchia, eretta da San Carlo, libro nel quale il Curato Mozato, al diritto registrava i Matrimoni e al rovescio altre note e tra queste anche i “Confesso”.

I Simonetta citati nella registrazione del 1573 sono Octaviano e il fratello Jacobo Philippo.

Quando il potere è del più forte

In un documento dell’archivio parrocchiale, le traversie generate dal “furto” legale alla dotazione della chiesa di sette pertiche di terreno agricolo, risultano risolte con l’intervento del Prevosto di Vimercate, capo Pieve, al quale la Parrocchia di Arcore dipendeva.

Il parroco di Arcore, Giovanni Battista Castelnuovo, che tenne la Parrocchia dal 1762 al 1799, cercò di riportare le 7 pertiche, che abbiamo detto, nella disponibilità parrocchiale, senza successo. Si dovette, infine, accontentare dell’oblazione dei Giulini, per una messa solenne da celebrarsi il giorno di San Martino. A firma del Prevosto di Vimercate la risoluzione della controversia, che documenti alla mano, prodotti dai Giulini, si rifaceva all’antico contratto d’investitura perpetua del 1459, fatta dal Monastero di San Martino di Monza ad Andrea Simonetta, dove oltre l’affitto annuo da versare al monastero, si aggiungeva in carico ai Simonetta la messa di cui si è detto.

Riportiamo le perentorie indicazioni del prevosto all’indirizzo del parroco di Arcore: “Spetta al Sig. Cur.o d’Arcore individuare il fondo supposto, e provarne il supposto dominio diretto, o ricercarne l’apprensione.” ed ancora, riferendosi a quanto contenuto nel documento del 1459: “…questo comprovato titolo, deve prevalentemente essere considerato, qual ora dal Sig. Curato non se ne dimostri, o comprovi un altro”.

C’erano gli attestati che si diceva all’inizio del Mozato, che parlavano apertamente di soldi ricevuti per l’affitto del terreno alla “Cascina Giardino”, così come una ricevuta del 1686 a firma del parroco Tagliasacco, dove si evidenziava la riscossione di una cifra relativa al livello sui beni del San Martino, di cui le famose 7 pertiche facevano parte, ed un ulteriore cifra che serviva per la messa cantata. Tuttavia quel “Advocati D.ni Georgy Giulyni”, che nel 1689, aveva, acquistato le proprietà, di cui stiamo parlando, dall’Ospedale di San Giacomo, aveva perpetrato quella pratica “d’azzeccagarbugli”, contro cui il “povero parroco di campagna” niente aveva potuto.

La ricevuta relativa all’anno 1686, quando ancora le proprietà in questione erano in testa ai Simonetta. Dal testo la chiara indicazione di come i versamenti riguardassero, distintamente, i terreni e l’obolo per la messa.

Post scriptum

Nella corposa documentazione prodotta nel 1713, in cui si formalizzava, da parte del notaio Francesco Giuseppe Macchio, la transizione tra i Simonetta e i Giulini, è sortito un interessante documento, che proponiamo e che conduce ad un ulteriore incrocio di interessi tra la Chiesa di Arcore e i Giulini. Potrebbe riferirsi alla controversia che abbiamo percorso o forse ad un altro capitolo tutto da decifrare. Il giorno 8 del mese di ottobre dell’anno 1708, Giulio Vismara nella veste di vice priore della “Scola di Arcore”, scrive a Faustino Giulini, chiedendo che lo stesso anticipi il pagamento della tassa sui perticati, relativi al “Ronco bianco”, di proprietà della Scola e che in quei tempi era goduto dal Giulini, la cifra sarebbe poi stata scontata dal prezzo di affitto.

Ci sorprende questa rivendicazione di proprietà del “Ronco bianco”, visto che più avanti vedremo come in passato i Simonetta avevano disposto di tale appezzamento, sia mettendolo a pegno per prestiti ricevuti, sia, in seguito, alienandolo per vendita. La “Scola” potrebbe essere quella del SS. Sacramento, oppure quella del SS. Rosario, un supplemento d’indagine sarà necessario.

I Giulini continuano gli acquisti in Arcore

La situazione economica, già a partire dall’inizio del Seicento, non arrideva di certo ai Simonetta e con Ferrante Simonetta assistiamo ad una serie di operazioni che intaccano pesantemente il patrimonio fondiario della famiglia.

Ferrante Simonetta aveva venduto al Luogo Pio di San Giuseppe di Milano.

Dopo la vendita registrata nel 1607 da parte di Ferrante Simonetta all’Ospedale di San Giacomo, assistiamo ad una nuova operazione per rimpinguare le casse di famiglia. E’ un altro ente di assistenza protagonista della transazione. La ripetuta presenza di enti assistenziali, nati per fare fronte alle esigenze primarie delle classi più deboli, nel nostro caso, ironia della sorte, sembrano invece prodigarsi, verso una nobiltà, che benché non particolarmente ben messa, non sembrerebbe rientrare tra i destinatari a cui normalmente s’indirizzavano questi istituti benefici, apre qualche interrogativo. Rimandiamo all’approfondimento, per fare il punto sui vari Luoghi Pii, intervenuti nelle vicende dei Simonetta, mentre formuliamo un paio d’ipotesi circa questi interventi. Possiamo ipotizzare, come queste istituzioni forti di capitali donati, sia fondiari che monetari, videro nelle siffatte attività, leggi prestiti più o meno mascherati, una forma d’investimento fruttifero di quanto possedevano e dunque i proventi venivano destinati, come gli statuti di tali enti si prefiggevano nella loro missione, a quelle persone che necessitavano d’assistenza. Non è da escludere, tuttavia, che l’influenza di personaggi di peso come erano i Simonetta, e le loro strette conoscenze, potessero, sia in veste di amministratori, protettori o grazie ad altre cariche che rivestivano all’interno di queste istituzioni, indirizzare a loro favore le cifre che necessitavano. Dobbiamo osservare come, nonostante tali rapporti evidenziassero particolari trattamenti verso i debitori, alla fine si dovesse restituire quanto ricevuto, pena l’alienazione dei beni messi a garanzia. Chiusa la digressione, ricordiamo che per la cifra di 4000 lire imperiali il Simonetta cede al Luogo Pio di San Giuseppe, in Porta Nuova a Milano, diversi terreni. L’atto notarile registra la data dell’8 maggio 1608. Nell’elenco il “Ronco bianco” e la “Colombina” estensione 54 pertiche, a cui si aggiunge la vigna “La Sartora” 21 pertiche. I beni erano venduti con il così detto “patto di grazia” di 9 anni, vale a dire che il proprietario in questo lasso di tempo poteva rifondere l’acquirente della cifra pagata e rientrare in possesso dei beni. In effetti nella stessa data di vendita, queste proprietà sono affidate in affitto per la cifra di 200 lire imperiali l’anno, allo stesso Ferrante Simonetta che le aveva vendute. Individuiamo tra gli appezzamenti quel “Ronco bianco” che avevamo visto essere rivendicato dalla “Scola di Arcore” un centinaio di anni dopo, ma cosa ancora più incomprensibile troveremo ancora il “Ronco bianco”, “La Colombina” e “La Sartora” al centro di un’altra operazione, solo tre anni dopo.

Ferrante Simonetta e il prestito di Francesco Panigarola

Nel 1610, Ferrante Simonetta, attraverso un “censo” porrà, oltre ai tre pezzi di terra indicati, altre 242 pertiche della “Vigna del quadro di basso del San Martino” e 115 pertiche di terre e ronchi della “Val Fasola”, nelle mani di Francesco Panigarola. Dobbiamo ipotizzare che il Simonetta nel frattempo avesse recuperato la piena proprietà di quei beni posti a ipoteca. Tuttavia, in funzione delle indicazioni che andremo a trarre, quando si determinò il contenzioso tra i Simonetta e i Giulini, nel primo Ventennio del Settecento, vedremo come le cose non fossero così lineari. Abbiamo parlato di “censo” (vedi approfondimento) per indicare il tipo di contratto intercorso. Si trattava a tutti gli effetti di un prestito, che attraverso questo istituto, veniva mascherato. La somma versata dal Panigarola fu di 20.000 lire imperiali, mentre a partire da quel momento Ferrante Simonetta doveva versare un “censo” annuo, (interesse) di 900 lire imperiali, in due rate, alle calende di febbraio e d’agosto, con la possibilità “perpetua” di riscattare le proprietà. In seguito facendo ricorso alla Regia Camera Carlo Fabrizio Simonetta, nel 1678, ebbe una diminuzione del rateo d’interesse sul censo, che passò dal 7% al 5%, potendo di fatto ridurre la sua rata annuale a 700 lire imperiali. Dobbiamo ancora ricordare come il censo in questione, fu ceduto da Francesco Panigarola, alla figlia Anna verso la fine degli anni Quaranta del Settecento, quale dote per il matrimonio che contraeva con Barnaba Barbò, destinatario dunque di quelle 700 lire imperiali. Ricordiamo la dinastia Barbò, per la sua presenza in quel di Bernate, quando acquisirono quelle proprietà che prima erano state di Teodoro d’Adda.

1618: Ferrante Simonetta vende il San Martino al Venerando Luogo di San Giuseppe

Nel 1618 è il momento in cui Ferrante Simonetta aliena altre proprietà prossime al San Martino. Si tratta di 100 pertiche di terreno a cui si aggiungono altre 150 pertiche costituite in parte da vigna e in parte da campi. Viene inoltre ceduta un’abitazione con le sue pertinenze, all’interno della Cassina San Martino, che risultava così composta: “Tre luoghi terreni con solaio, altri due luoghi, stalla, pollaio, aia e diritti d’ingresso. Particolare quest’ultimo, che ci lascia intendere come la Cassina San Martino fosse composta da più stabili e dunque Ferrante Simonetta ne avesse ceduta una porzione. Il prezzo della vendita, con patto novennale, tempo entro il quale si poteva riscattare la proprietà, era stato stabilito in 6000 lire imperiali. Nello stesso tempo tale proprietà risulta affittata allo stesso Simonetta per nove anni, con un canone di 300 lire imperiali che risultano essere il 5% del capitale come imponevano le leggi vigenti. In seguito nel 1692 assistiamo ad un nuovo rinnovo di questo “prestito-affitto”, con un’adeguazione del canone in 329 lire imperiali all’anno.

Altre ipoteche per la dote di Francesca Simonetta

Il più volte citato Ferrante Simonetta, che aveva venduto ed ipotecato una considerevole quota delle proprietà in Brianza, nel 1614, detta le sue volontà testamentarie, presso la sua dimora di Rancate, (rimandiamo al post precedente per approfondimenti) oggi frazione di Casatenovo. Il notaio che certifica il testamento è Giovanni Battista Brioschi, della vicina Besana, una dinastia quella dei notai Brioschi, distinta appunto con quel “da Besana” negli ambiti notarile d’epoca. Ferrante si premura, oltre ad impartire diverse disposizioni, di assegnare una dote alla figlia Francesca. Quando poi nel 1624, si dovette stendere l’atto di matrimonio della figlia, che andava in sposa a Gerolamo Ferrari, le volontà del padre sulla cifra da elargire in dote dovettero essere ridimensionate. Il fratello Carlo Fabrizio e la madre Vittoria Isotta de Terzi misero in vendita altre loro proprietà acquistate dal Luogo Pio della Carità, che aveva inglobato il precedente Luogo Pio di San Giuseppe, in Porta Nuova a Milano. Elenchiamo: il “Campo Cithara” 30 pertiche, poi altri due pezzi di terra, il “Campazzo” e il “Campo Largo”, che fanno 130 pertiche, altro pezzo di terra, che sono 24 pertiche, detto il “Gazo” posta vicino al “Molendinun del Castellano”. Vendono pure la metà di una abitazione da massaro, sempre nelle vicinanze del mulino. La cifra che raccolgono è di 8000 lire imperiali, che destinano alla dote di Francesca Simonetta ed incamerata dal marito. Anche in questa occasione si tratta di una vendita, con il patto di poter riscattare i beni, entro nove anni. Dobbiamo dire che anche in questo caso le proprietà sono affittate dal Luogo Pio ai due, madre e figlio, per la cifra consueta, del 5% sul capitale, che ammonta a 400 lire imperiali l’anno.

Come vedremo, nell’ultima parte di questo lungo racconto, i tempi erano ormai maturi e le numerose pendenze dei Simonetta, dovevano essere onorate. I creditori bussavano insistenti alla porta e l’ombra dei Giulini si allungava prepotente sulle proprietà messe a garanzia dei prestiti ricevuti.

Fine della seconda parte

Per saperne di più

Ben poco si sa di Costanzo III (1617-1654). Sfortunatamente, sebbene Costanzo III morì certamente con almeno due figli minorenni – Francesco, il primogenito; nato nel 1647, e Ferdinando, il futuro cardinale, nel 1650 – e quindi con la necessità, da parte dei tutori di stendere un inventario dei suoi beni, l’atto che avrebbe elencato le sue proprietà non sembra essersi conservato, così come manca il testamento, solo citato ma non reperito. (1) Sposatosi con Anna Maria Cusani (che rimasta vedova, si risposerà con Lorenzo Isimbardi di Pietro nel 1657, Costanzo III non ebbe molto tempo per ampliare le proprietà di famiglia, morendo nel 1654 a soli trentasette anni. Capitano della milizia urbana di Milano nel 1642, membro del Consiglio cittadino dei Dodici di Provvisione nel 1646, Costanzo non pare abbia potuto ricoprire, forse per essere morto in giovane età, cariche particolarmente importanti ne lasciare dietro di se tracce di una qualche consistenza: E’ molto probabile si sia limitato ad amministrare il patrimonio di famiglia per trasmetterlo all’erede designato Francesco III. Suo figlio Francesco III, ancora bambino alla scomparsa del padre, non poté entrare in possesso dei beni lasciatigli dal genitore che all’inizio degli anni Settanta del Seicento, al compimento del ventunesimo anno di età anche del fratello minore. L’amministrazione delle proprietà di famiglia in tale periodo venne affidata alla Madre ed è probabile che i figli di Costanzo III siano rimasti con Anna Maria Cusani e il suo secondo marito Lorenzo Isimbardi.

NOTA:

(1) Il testamento di Costanzo III fu rogato il 28 febbraio 1654 dal notaio Giulio Cesare Visconti. La cartella pertinente l’ubicazione dell’atto è andata distrutta durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, sull’Archivio di Stato di Milano, dove era conservata.

Da: “La famiglia d’Adda di Sale” di Silvio Leydi (2008)

Nei confini dei contadi milanesi, il sistema comunale iniziò una chiara evoluzione e un progressivo consolidamento nel corso del XIII secolo, quando lo spirito di indipendenza del comune di Milano influenzò e stimolò anche nelle campagne la ricerca di autonomia dai vincoli feudali e di forme più larghe di autogestione. Sul cammino dell’emancipazione delle comunità locali, s’innestavano nuove e sfuggenti realtà: la politica difensiva dei feudatari, l’articolazione della popolazione in nobiles, cives e rustici con differenti legami e interessi diversi, la difficile democrazia interna della comunità, resa effettiva dalla possibilità di elezione dei propri rappresentanti, ma subordinata alla volubile situazione del comune cittadino, la stentata ricerca di equilibrio tra tributi locali, cittadini e feudali, ai quali le comunità rustiche erano sottoposte.

Pur con rare eccezioni, l’estensione dei terreni appartenenti alle comunità comprese nel territorio dei contadi milanesi fu sempre esigua, e non tale, comunque, da poter costituire la base di sviluppo per la stessa istituzione comunale, come avvenne nella fascia prealpina dello stesso ducato. I consorzi comunali sorsero piuttosto come associazioni o compagini (“universitates”) di possessori e rustici locali, che contrattavano con il signore del luogo i limiti entro cui intendere la propria soggezione.

In tutto il territorio dei contadi milanesi la grande proprietà, laica o ecclesiastica, condizionò sempre, dal medioevo alla fine dell’età moderna, lo sviluppo e l’azione dell’istituzione comunale.

Tra i primi ufficiali eletti dalle università si ritrovavano consoli, campari, porcari, degani, gastaldi: da tali nomine (attestate con più frequenza dal XIII secolo) si può desumere come il comune rurale mirasse in primo luogo all’autonoma gestione dell’economia sviluppata al proprio interno e all’indipendenza dei propri rappresentanti (consoli). I vincoli signorili rimasero tuttavia forti, in non limitati casi, per tutto il XIII secolo.

Negli atti ufficiali del XIV secolo, come a esempio gli statuti delle strade e delle acque del ducato di Milano (Compartizione delle fagie 1346), apparivano compresi nelle pievi milanesi diversi luoghi e cassine, chiamati a contribuire alla manutenzione dei tratti di strada che li attraversavano. Nel periodo visconteo erano numerosi i luoghi e le cassine che “facevano comune” da sè, essendo intestatari ciascuno, all’interno della propria pieve, di una quota di tributi. Tra il XV e il XVI secolo, ma soprattutto dopo la redazione dell’estimo di Carlo V, i prospetti approntati dall’autorità centrale dello stato per le esazioni fiscali e gli estimi erano i documenti principali che consentivano di ricostruire, con sufficiente esattezza, gli elenchi dei comuni agenti con propri ufficiali (almeno console, talvolta esattore a anche cancelliere) all’interno delle pievi. Il maggior numero di comuni, talora di ridottissimo peso demografico, si ebbe nel corso del XVI secolo; dalla seconda metà del XVI secolo, ma in particolar modo con la formazione del nuovo estimo nella prima metà del XVIII secolo, si diffuse la tendenza alla concentrazione dei comuni.

Nelle pievi di pianura e collinari del ducato di Milano le strutture delle amministrazioni locali, dal loro emergere nelle fonti alla riforma teresiana del 1755, rimasero assai semplici, e per lo più regolate secondo uno schema comune.

L’assemblea pubblica degli uomini del comune, cioè di coloro che pagavano gli oneri alla camera ducale e regia (denominata convocato o adunanza, oppure indicata come consiglio generale) costituiva l’organo deliberativo, in alternativa, in taluni centri, a un consiglio di più ridotte dimensioni, formato dai rappresentanti dei maggiorenti locali. Assemblee e consigli erano convocati dal console, nella maggior parte dei casi sulla pubblica piazza, premesso il suono della campana. Le riunioni avvenivano generalmente all’inizio o alla fine di ogni anno, per il rinnovo delle cariche comunitarie e per l’approvazione della ripartizione degli oneri spettanti alla comunità; solo di rado erano nuovamente convocati, in via straordinaria, per questioni di rilevante importanza, o quando si trattava di stanziare nuovi tributi. In gran parte delle comunità delle pievi milanesi, consoli (per l’esercizio subordinato delle azioni di tutela dell’ordine pubblico e del rispetto delle norme amministrative) e sindaci (responsabili della conduzione amministrativa del comune), coadiuvati da un notaio o cancelliere, talvolta da un contabile o ragionatto, e da servitori comunali (messi) costituivano l’intero apparato esecutivo. Esattori e postari del sale, scelti con asta pubblica (incanto) e nominati dall’assemblea, si accollavano le operazioni connesse alla riscossione dei tributi diretti e indiretti. La formazione dei “capitoli” di regolamentazione dell’attività degli esattori, insieme alla formazione e approvazione dei “comparti” o “riparti” (la suddivisione, cioè, dei diversi tributi gravanti sulla popolazione del luogo), costituivano in molte piccole terre la principale preoccupazione degli amministratori. Tuttavia, entro tale schema generale, permanevano varietà di sistemi riconducibili, oltre che alla diversa ampiezza e importanza dei comuni, alla loro posizione geografica e a particolari situazioni storiche, al vario stratificarsi di consuetudini locali e di normativa emanata dal potere centrale. In molte piccole o piccolissime terre gli organi deliberativi si riducevano così, come si è accennato, a più ristretti consigli, nei quali un numero limitato di proprietari terrieri si radunava per decidere le consuete nomine comunali e per risolvere i problemi della vita locale. Il sistema di governo delle comunità nel ducato milanese, sostanzialmente ereditato dall’età medioevale, si trasmise formalmente in modo quasi immutato fino al XVIII secolo, non senza tuttavia aver accolto tendenze a un maggior irrigidimento nella composizione degli organi amministrativi locali e propensioni a un graduale atrofizzarsi della partecipazione collettiva, a favore di ridotte rappresentanze, per lo più di proprietari terrieri o loro agenti e procuratori .

Da: Lombardia Beni Culturali

La descrizione delle istituzioni caritatevoli a cui i Simonetta avevano chiesto prestiti, mettendo in garanzia buona parte delle loro proprietà arcoresi. Tra questi figura anche il Collegio Longone, pur non citato nel blog, abbiamo notizia che Ferrante Simonetta, avesse acceso un “censo” poi estinto dal figlio Carlo Fabrizio con un’esborso di £ 8000 imperiali.

OSPEDALE DI SAN GIACOMO

L’Ospedale di San Giacomo, situato nei pressi di porta Vercellina, fu istituito a favore dei poveri e dei pellegrini in viaggio per i santuari e, in particolare, per il sepolcro di San Giacomo a Compostella.

L’esistenza di questa istituzione pia è attestata fin dal 1332, come si ricava da un testamento di Giovannino Canciano del 25 agosto 1332.

L’Ospedale, fin dai primi anni della sua fondazione, fu beneficiato da diverse doti per il sostentamento di quanti venivano ospitati.

Fondatori e amministratori dell’Ospedale furono alcuni nobili milanesi riuniti in una congregazione di scolari laici, eretta sotto l’invocazione di San Giacomo apostolo di Galizia e chiamata Scola o Consorzio dell’Ospitale di San Giacomo.

L’Ospedale fu soppresso tra il 1768 e il 1770, a seguito delle riforme volute dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria, e i suoi beni furono assegnati all’Orfanotrofio maschile di Milano.

LUOGO PIO DI SAN GIUSEPPE poi LUOGO PIO DELLA CARITA’

La nascita del Luogo pio di San Giuseppe risale ai primissimi anni del XVI secolo e alla predicazione del frate minore Francesco da San Colombano, come lascia intendere l’istrumento stipulato da Giovanni Antonio Martignoni il 27 febbraio 1503 per l’acquisto di un oratorio con annessa una piccola abitazione nella contrada de Undegardis (attuale via Andegari). L’acquisto venne effettuato per conto della scuola di San Giuseppe, che necessitava di una sede per consentire ai confratelli di radunarsi a recitare preghiere collettive e per esercitare l’attività di soccorso ai poveri mediante l’erogazione di elemosine. Il nuovo consorzio ebbe un immediato riscontro fra i milanesi e per le sue finalità assistenziali già nel 1507 ottenne dal re di Francia Luigi XII l’estensione dei privilegi accordati ai luoghi pii, poi confermati nel 1614 da Filippo III, re di Spagna e duca di Milano e da Maria Teresa d’Austria nel 1714. Parallelamente le autorità religiose favorirono la confraternita mediante la ripetuta concessione indulgenze e privilegi spirituali.

La difficilissima congiuntura milanese dei primi decenni del Cinquecento condizionò tuttavia pesantemente l’operato della scuola, tanto che nel 1527 “per essere morta la maggior parte de li fratelli d’essa congregatione” durante l’epidemia di peste del 1524, vennero per la seconda volta modificati gli statuti.

La struttura amministrativa era incentrata su un capitolo di dodici deputati – due per ciascuna Porta cittadina – eletti con carica vitalizia, fra i quali venivano scelti annualmente un priore, un vice priore e gli altri “officiali”, che si avvicendavano nelle cariche. Fra questi erano compresi cancelliere, notaio e ragioniere, stipendiati. A seguito della visita compiuta dall’arcivescovo Carlo Borromeo nel 1568, che aveva segnalato l’angustia della chiesa, la scuola diede avvio a un programma di interventi per la sistemazione della sede amministrativa e dell’oratorio, completati nel 1594. I deputati del luogo pio avevano però progetti più ambiziosi, come testimonia un inventario del 1575 secondo il quale presso l’oratorio in contrada Andegari si sarebbe dovuta costruire la nuova chiesa. Dopo aver scartato alcuni progetti perché “non abbastanza grandiosità resultava nell’insieme della fabbrica de Sancto Giosephe”, nel 1607 gli scolari affidarono la direzione del cantiere all’architetto Francesco Maria Richini. I lavori risultavano sostanzialmente conclusi nel 1616, quando il nuovo tempio venne inaugurato con una messa solenne celebrata dall’arcivescovo Federico Borromeo, anche se la facciata venne ultimata solo nel 1630.

Per quanto concerne l’attività elemosiniera, secondo la testimonianza di Paolo Morigia nel 1599 il consorzio somministrava ogni anno ai poveri bisognosi “in tanti segni, moggia ducento e venti di pane di mistura, e alcuni anni lo fanno dispensare in tanto pane di formento, perché si governano secondo i prezzi, e la valuta della robba”. Inoltre la scuola erogava annualmente a nove monasteri di Milano uno staio di pane di frumento ciascuno e distribuiva pane ai poveri delle parrocchie di Sant’Angelo, di San Martino e dei Santi Cosma e Damiano. La somma di venti scudi era destinata ad essere suddivisa fra dieci monasteri di monache povere di Milano in occasione del Natale, mentre numerose altre elemosine in denaro e in natura venivano distribuite secondo “le stagioni e bisogni e qualità de’ tempi”, in ottemperanza alle disposizioni dei benefattori o per “pia consuetudine”. Infine una parte delle disponibilità della scuola di San Giuseppe era impiegata per aiutare “a maritare e anco a monacare fanciulle numero quarant’otto”. L’azione della scuola in soccorso degli strati più bisognosi della popolazione di Milano fu favorita da lasciti, donazioni e oblazioni occasionali, che venivano poi opportunamente investiti e messi a reddito. Fra i maggiori benefattori della confraternita si ricordano Francesco Besozzi (1593), Giambattista Ghezzi (1640), ma soprattutto Giulio Cesare Lampugnani, ricco mercante di lane pregiate, che nel 1630 nominò i deputati del luogo pio suoi eredi universali, stabilendo che il patrimonio da lui lasciato venisse amministrato separatamente (Opera pia Lampugnani).

Nella prima metà del XVIII secolo il patrimonio immobiliare del luogo pio comprendeva più di quaranta case ubicate in Milano, oltre a un nutrito numero di proprietà agricole site nelle località di Abbiategrasso, Albairate, Arcore, Bellagio, Cinisello, Como, Desio, Erba, Legnano, Lissone, Melzo, Moncucco, Motta Visconti, Muggiò, Parabiago, Pozzuolo, Sesto San Giovanni e Varedo.

Il Luogo pio di San Giuseppe venne aggregato al Luogo pio della Carità nel 1784. Nel 1878 la Congregazione di Carità, come amministratrice dei Luoghi Pii Elemosinieri, cedette la proprietà della chiesa alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, mantenendo però il diritto di patronato.

COLLEGIO LONGONE

Il Collegio Longone venne fondato nel 1715, nel rispetto delle volontà testamentarie di Pietro Antonio Longone, in prossimità della chiesa di S. Alessandro in Milano, per educare giovani ragazzi di buoni costumi ed esperti “in arte gramaticae”.

Esso doveva essere retto da Deputati o Conservatori scelti dal fondatore stesso nelle persone del Preposito di S. Alessandro in Zebedia, nel Priore di S. Caterina alla ruota, il Segretario della Cancelleria Segreta di Milano, due nobili della famiglia Longone e, nel caso non ci fossero discendenti, due dottori del Collegio dei Giureconsulti di Milano.

Retto dai Padri Barnabiti, nel 1775 venne fuso con il Collegio de’ Nobili, fondato da S. Carlo Borromeo, trasferito in via Fatebenefratelli ed infine soppresso nel 1810 per volere di Napoleone.

Il censo e il livello erano di fatto contratti di “prestito di consumo con interesse e con garanzia reale”. Il censo si distingueva in riservativo e consegnativo. Con il primo tipo di contratto il venditore cedeva un proprio fondo in piena proprietà ad altri, riservandosi il diritto a una rendita annua e perpetua. Più comuni, anche perché meglio si prestavano a mascherare veri e propri prestiti a interesse, erano il censo consegnativo e il livello. Essi si definivano come il diritto a esigere prestazioni periodiche in natura o in denaro costituito sull’alienazione di un immobile, con patto di riscatto a favore del venditore: attraverso una vendita in pratica fittizia il “livellario” o “censuario” alienava il dominio diretto di un fondo al livellante o censuante e ne otteneva in cambio una somma in denaro. Questi retrocedeva il dominio utile del fondo stesso al livellario o censuario, che si impegnava a corrispondere un canone annuo (di solito il 5% del prezzo della vendita). Tale canone si definiva appunto censo quando il contratto seguiva i dettami della Bolla di Papa Pio V (19 gennaio 1568) e si definiva invece livello quando ottemperava alle leggi venete (“livello more veneto”). L’estinzione del censo e del livello poteva intervenire per riscatto da parte del venditore previa la restituzione al creditore del capitale erogato (“retrovendita”). Inoltre il debitore poteva alienare liberamente i beni sottoposti a censo, salvo far conoscere al creditore (al quale era riconosciuto in genere il diritto di prelazione) le condizioni di vendita. Di noma nel contratto interveniva un terzo fideiussore (“pieggio”) che “prestava idonea sigurtà” (si faceva garante) per il livellario o censuario. Nel sec. XIX, in base alle disposizioni del codice napoleonico, il censuante o livellante potrà inoltre ricorrere all’istituto dell’ipoteca per garantire il proprio capitale.